Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

少子高齢化が進み、採用市場はますます激化しています。求職者が企業を選ぶ目も厳しくなり、待遇や知名度だけでは応募につながらない時代が到来しました。そんな中、企業の採用活動において重要な役割を担っているのが「採用サイト」です。

採用サイトは単なる求人情報の掲載ページではありません。企業の価値観や文化を伝え、求職者に「この会社で働きたい」と思わせるための、戦略的な情報発信の場です。とくに自社への共感や納得を醸成するには、公式で信頼性の高い情報を、わかりやすく・魅力的に届ける必要があります。

本記事では、採用サイトがなぜ今求められているのか、その役割や発信すべき情報、成果を上げるための設計ポイント、そして今後の展望までを、わかりやすく解説していきます。採用に課題を感じている企業や、人材獲得を強化したい担当者の方にとって、具体的なヒントとなる内容をお届けします。

採用サイトを通じて「選ばれる企業」へ。

貴社の魅力を最大限に伝える採用サイトの制作・改善をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

▶ 採用サイト制作の無料相談はこちら

近年、求人情報はあらゆる媒体で見られるようになりました。求人ポータルサイト、転職エージェント、SNS広告、さらには動画プラットフォームなど、企業と求職者が出会う手段は多様化しています。しかし、その一方で、情報が多すぎることによって「自社の魅力が埋もれる」「応募者の質が低下する」「入社後のミスマッチが多い」といった新たな課題も生まれています。

とくに中小企業や知名度の低い企業にとっては、他社との差別化が難しく、条件だけで判断される傾向が強まっています。条件面では大手に敵わない場合、企業文化や理念、働き方の柔軟性といった「目には見えにくい魅力」を伝えることが不可欠です。採用サイトは、そうした独自の価値を発信し、情報の洪水の中でも企業の本質を求職者に届けることができる、数少ない「自社発信の場」なのです。

求職者の情報収集行動にも大きな変化が見られます。ひと昔前は求人サイトの検索結果が主な情報源でしたが、現在では、Googleで企業名を検索したり、SNSで社員の声を探したりと、自主的なリサーチが一般化しています。つまり、「企業名+評判」「企業名+働きやすさ」といった検索キーワードで求職者がたどり着く場所が、採用サイトであるべきなのです。

採用サイトがない、あるいは内容が古い・薄い場合は、それだけで「情報の透明性に欠ける」「本気で採用していない」といったマイナス印象を与えてしまいます。一方で、職場環境や業務内容、社員インタビュー、ビジョンなどを丁寧に伝えている採用サイトは、企業理解を促し、「ここで働くイメージ」を抱かせやすくなります。これは、求人広告では得られない信頼感と安心感につながります。

求職者にとって、採用サイトは「企業の本音や姿勢を見極める場所」です。どれほど求人媒体で条件が魅力的に見えても、最終的な判断材料となるのは、企業自身の声や情報の質です。その意味で、採用サイトは単なる補助ツールではなく、企業ブランディングの重要な一角を担っています。

実際、面接の場でも「御社の採用サイトを見て印象が変わった」「他の会社よりも情報が具体的で安心できた」という声が聞かれることがあります。それほどまでに、求職者は“誰が言っているか”“どんな文脈で語られているか”を重視しています。

さらに、採用サイトでは応募導線やエントリーフォームを自社で自由に設計できるため、「ただの情報提供」にとどまらず、採用コンバージョンを最大化する施策も打ちやすい点が特徴です。たとえば、「職種別エントリー」「社員紹介とリンクした応募導線」「よくある質問の掲載」など、応募への心理的ハードルを下げる工夫が可能です。

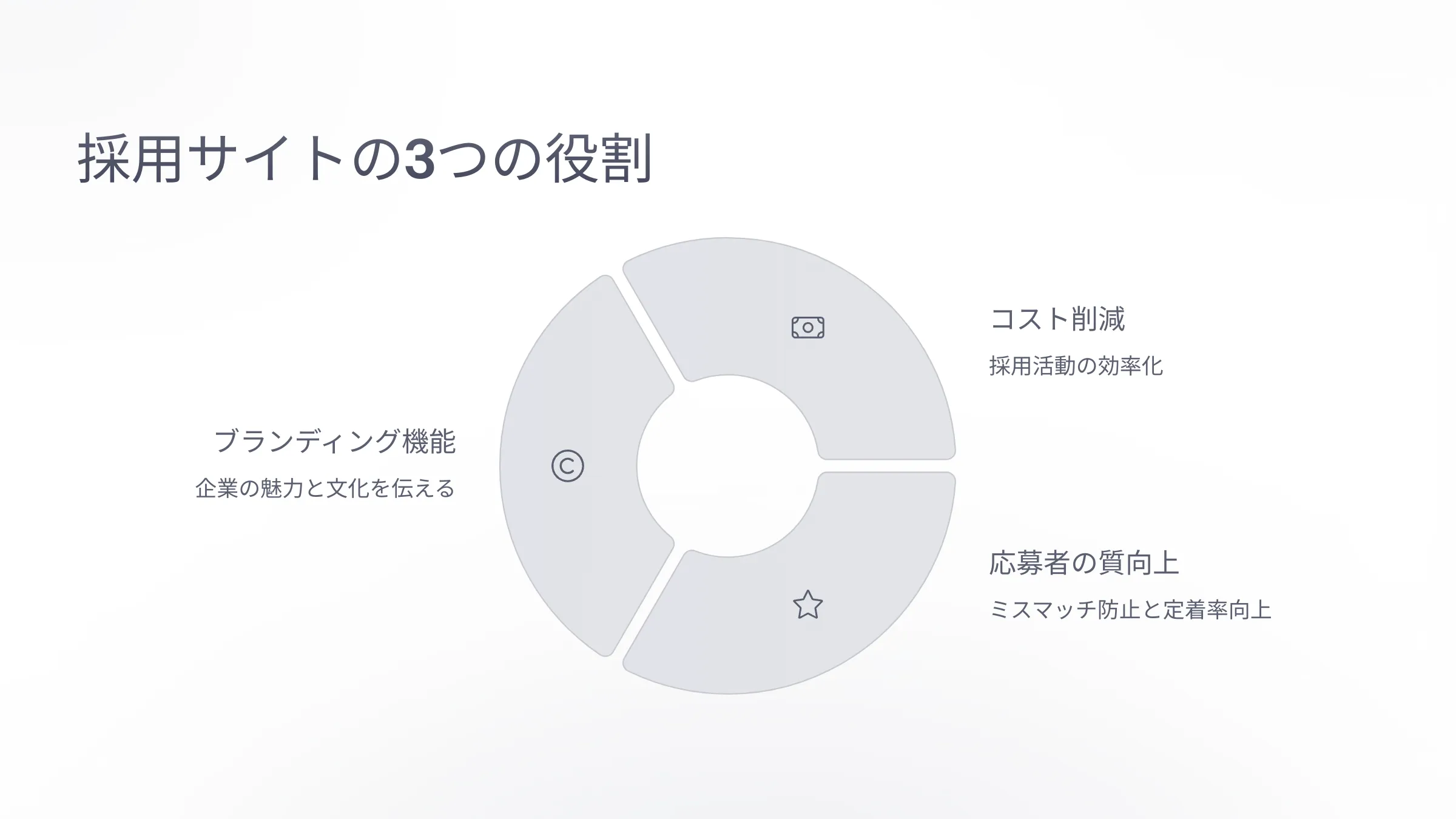

採用サイトは単なる「求人情報の掲載ページ」ではありません。企業の魅力を伝え、採用コストを抑え、応募者の質を高める・・・そのすべてを支える戦略的なメディアです。ここでは、採用サイトが果たす3つの主な役割について詳しく解説します。

求人媒体には文字数やフォーマットの制限があるため、自社の個性やビジョン、社風などを十分に表現しにくいという課題があります。そこで重要になるのが、企業独自のストーリーや文化を自由に伝えられる採用サイトの存在です。

たとえば「どんな人が働いているのか」「なぜこの会社を選んだのか」「入社して感じたことは何か」などを、社員の声やインタビュー形式で紹介することで、求職者は自分の未来像を重ねやすくなります。加えて、オフィス環境の写真や仕事風景の動画を掲載すれば、リアルな職場の雰囲気も伝えられます。

これは単に「見せる」だけではなく、「この会社なら自分に合いそうだ」「こんな仲間と働きたい」と思わせるブランディングにつながります。つまり、採用サイトは「企業の採用ブランド」を構築・発信する最前線ともいえるのです。

求人媒体への掲載や人材紹介会社の利用にはコストがかかりますが、採用サイトを軸にした母集団形成を行うことで、中長期的に費用を抑えることが可能になります。

たとえば、SEO対策を施した採用サイトであれば、「札幌 介護職 採用」「製造業 中途採用」などの検索キーワードで求職者が自然と訪れるようになります。広告費をかけなくても、継続的に自社への応募経路を確保できるのです。

また、採用情報に加えて「よくある質問」「キャリアステップ」「評価制度」などを明示することで、求職者からの問い合わせや面接時の説明時間を削減できます。さらに、Googleしごと検索やSNS連携を活用すれば、採用活動をより広範囲・自動的に広げることも可能です。

このように、採用サイトは「求人広告費の削減」と「業務の効率化」の両方に寄与する、コストパフォーマンスの高い採用ツールといえます。

採用サイトでは、企業が伝えたい情報だけでなく、「本当に伝えるべき情報」を届けられるのが大きな強みです。これにより、企業理解が深まった上で応募してくる人材が増え、結果的にミスマッチを減らすことができます。

たとえば、採用サイトを見て「ここで働いてみたいと思った」「社長のメッセージに共感した」といった声がある応募者は、志望動機が明確で、入社後のモチベーションも高い傾向があります。これは、単に求人票を見て条件だけで応募してくる人材と比較すると、明らかに定着率・活躍度に差が出るポイントです。

さらに、応募者のエンゲージメントを高めるには、企業の理念や目指すビジョンを明示し、未来に向けたストーリーを共有することが重要です。採用サイトは、その「共感の起点」として機能し、企業と求職者の関係を「単なる雇用契約」以上のものへと引き上げてくれます。

採用サイトが果たす役割を最大限に発揮するためには、掲載するコンテンツの質と構成が非常に重要です。求職者が本当に知りたい情報を、企業の視点だけでなく「相手目線」で提供することが、応募者の共感や信頼獲得につながります。ここでは、採用サイトで発信すべき代表的な3つの情報について詳しく解説します。

まず、採用サイトにおいて最も核となるのが「企業の想い」を言語化した代表メッセージやビジョンの掲載です。どんな理念で経営をしているのか、これからの社会にどう貢献したいのか――こうしたメッセージは、単なる募集条件よりもはるかに応募者の心に響きます。

たとえば、求職者は「この企業で働く意義」や「自分がここに参加する意味」を探しています。理念に共感し、自分の価値観と近いと感じれば、それだけで応募動機は強くなります。逆に、理念が不明確な企業に対しては「ただの労働力として扱われるのでは」といった不信感を抱かれがちです。

代表メッセージには、飾らず、具体的な言葉で語ることが大切です。求職者に対する率直な想いや、事業に対する責任感、未来への展望などを盛り込むことで、「この人のもとで働きたい」という共感が生まれます。

企業側が語る「理想の職場像」だけでは、求職者の不安を完全には払拭できません。そこで必要になるのが、現場で実際に働いている社員の声や、リアルな業務風景の紹介です。

たとえば、「入社理由」や「仕事で感じるやりがい」「大変だったエピソード」など、個人の言葉で語られる体験談は、共感性と信頼感を高める最も強力な材料です。写真付きのインタビュー記事や1日のスケジュール紹介なども効果的で、「この仕事、自分に合っていそうか」「どんな人が働いているのか」といった不安や疑問に答えることができます。

また、性別・年齢・職種の異なる複数の社員紹介を載せることで、多様性や風通しの良さといった企業文化も自然と伝わります。求人票では伝えきれない「空気感」や「人柄」こそが、採用の決め手になることは少なくありません。

最後に、求職者が気になるのは「入社後の将来像」です。どのようなキャリアステップが用意されているのか、昇給・昇格の基準は明確なのか、スキルアップの支援制度はあるのか――こうした情報が曖昧だと、応募に踏み出せない要因になります。

たとえば、「入社3年で主任へ昇格した社員の例」「資格取得支援制度の活用実績」「部署異動の可能性」など、実際のモデルケースを紹介すると、より具体的にキャリアの道筋が見えやすくなります。

福利厚生についても、「社保完備」「有給あり」といった抽象的な表現だけでなく、「年間休日〇日」「家賃補助制度あり(上限〇円)」など、数値と条件を明示することがポイントです。制度がどれだけ充実していても、それが正しく伝わっていなければ、求職者の安心感にはつながりません。

また、柔軟な働き方(リモート勤務・時短制度)や子育て支援(育休取得率・復職率)などを紹介すれば、ライフスタイルとの両立を重視する層にも訴求できます。

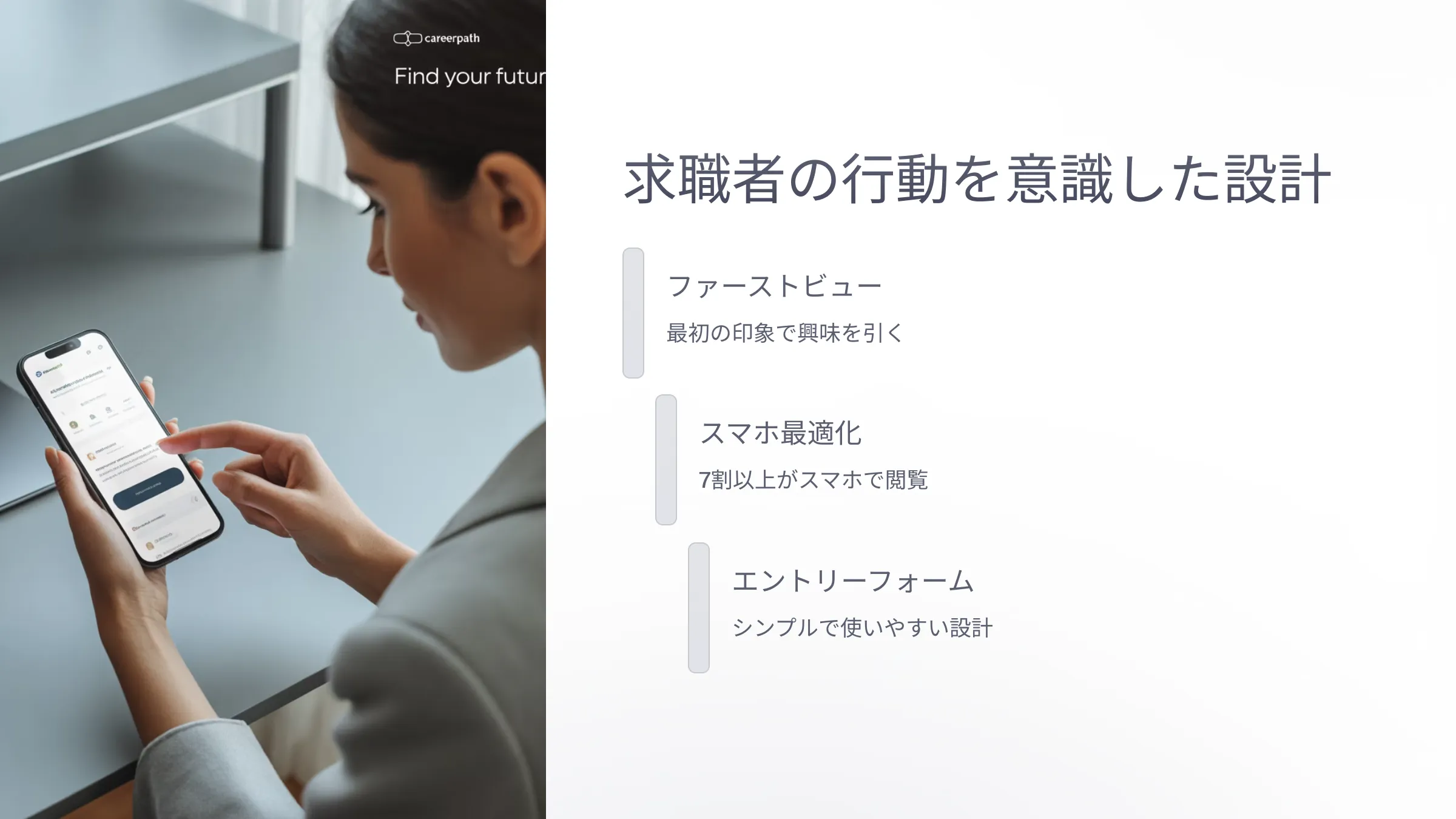

採用サイトを通じて応募者を獲得するためには、単に情報を掲載するだけでは不十分です。求職者の行動心理を踏まえた導線設計と構成が重要であり、それによって離脱率を下げ、応募率を高めることができます。ここでは、ファーストビュー、スマートフォン対応、エントリーフォーム設計の3つの視点から解説します。

求職者が採用サイトに訪れたとき、最初に目にするのがファーストビュー(画面のスクロールなしで表示される領域)です。この限られたスペースに、何をどう伝えるかでその後の行動が大きく左右されます。

求職者の多くは、まず「自分に関係のある企業かどうか」「今すぐ応募を検討する価値があるか」を瞬時に判断します。そのため、ファーストビューには以下のような要素を簡潔に、かつ直感的に配置することが理想です。

とくに重要なのは、「求職者に向けたメッセージ」であること。企業側の都合やアピールだけでなく、「あなたの未来を応援する」「あなたの挑戦を歓迎する」といった応募者視点の表現を意識することで、興味関心を惹きやすくなります。

近年、採用サイトを訪れるユーザーの約7割以上がスマートフォンを使用しているというデータもあり、スマホ最適化はもはや必須の施策です。単に「スマホで見られる」だけでなく、スマホで「ストレスなく操作できる」ことが求められます。

以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

また、スマホユーザーは移動中やスキマ時間に情報収集する傾向があるため、見出しや要点を絞った簡潔な文章構成が有効です。テキストだけでなく、画像・動画・アイコンなどを交えながら、感覚的に情報を伝える工夫も重要になります。

求職者が「今すぐ応募したい」と思ったときに迷わず行動できるよう、ページの各所にエントリーボタンを設けることも大切です。

応募につながる最終ステップであるエントリーフォームは、採用サイトの中でもっともコンバージョンに直結する重要な要素です。せっかく興味を持っても、フォームが使いづらければ、そこで離脱してしまうリスクは非常に高くなります。

改善ポイントとしては以下のような点が挙げられます。

さらに、各ページやコンテンツ下部には、ユーザーの行動を促すCTA(Call To Action)を工夫して配置しましょう。

例えば、

CTAは押しつけにならないトーンを意識しつつ、求職者の関心を次の行動へ自然に導く「橋渡し」の役割を果たすことが重要です。

採用活動では、採用サイト単体で完結することは少なく、さまざまなチャネルとの組み合わせが成果を左右します。求人媒体やSNS、リファラル採用、合同説明会など、各手段には異なる役割があるため、それぞれの特徴を理解し、採用サイトを軸とした役割分担を明確にすることが、応募者との最適な接点を築くポイントです。

求人媒体(求人サイト)は、認知や流入を得る上で大きな役割を果たします。とくに新卒・中途採用において、多くの求職者が最初に訪れるのがIndeedやマイナビ、リクナビなどの求人情報プラットフォームです。

しかし、媒体内に掲載できる情報量や表現には限界があります。企業ごとの特色や文化、ビジョンまで十分に伝えるにはスペースが足りず、ありきたりな印象になってしまいがちです。

このような課題を補完するのが採用サイトの役割です。媒体に掲載した情報を入口として、企業独自の採用サイトに誘導することで、深い情報提供やブランディングを行うことが可能になります。たとえば、求人媒体には「先輩社員の声」を1人だけ掲載し、リンク先の採用サイトで複数のインタビューを掲載する、といった流れが考えられます。

また、SNSやオウンドメディア(自社ブログ等)も、求職者と気軽に接点を持つ手段として有効です。SNSは「企業の人柄」や「日常の雰囲気」を伝えるのに適しており、採用サイトでは伝えきれないリアルな姿を補完できます。SNS投稿に採用サイトのURLを添えて誘導することで、相互に役割を補い合う形になります。

社員紹介によるリファラル採用や、会社説明会・合同企業説明会などのイベント施策も、採用活動の有力なチャネルです。これらの施策においても、採用サイトの存在は欠かせません。

たとえばリファラル採用では、紹介を受けた求職者が最初にチェックするのは企業の採用サイトです。信頼している知人からの紹介であっても、応募前に「会社の雰囲気」や「福利厚生」「キャリアステップ」などを自分の目で確認したいと考えるのが自然です。採用サイトが整っていないと、その時点で不信感を抱かせてしまう可能性すらあります。

また、説明会や面談の参加者に対して、フォロー資料として採用サイトを活用するのも効果的です。説明会では時間の制限からすべてを伝えきれないこともありますが、採用サイトにインタビューや実績、会社のカルチャーコンテンツが掲載されていれば、後から深掘りした情報を提供できます。

さらに、オンライン面談や説明会の場で採用サイトの一部を画面共有しながら説明することで、視覚的に理解を促進でき、企業理解が深まりやすくなります。

こうした複数のチャネルを有効に活用するには、すべての情報発信の中心を「採用サイト」に据えるという考え方が有効です。つまり、求人媒体やSNS、リファラルやイベントなどは、採用サイトへと導く“入り口”として機能させ、企業の魅力やカルチャーの深い理解は採用サイトで完結させる構造を作るということです。

この設計を採ることで、情報の一貫性が保たれ、どのチャネルから流入しても統一されたブランド体験を提供できます。また、採用サイトにはGoogleアナリティクス等のアクセス解析ツールを設置することで、流入元・閲覧ページ・離脱率などのデータを蓄積でき、どのチャネルがどの程度機能しているかも把握可能になります。

全体の導線設計を整理する際は、以下のような流れを意識しましょう。

1. 求人媒体・SNS・イベントなどで企業を知る

2. 採用サイトで企業の理念や職場の雰囲気を詳しく知る

3. スマートなエントリーフォームから応募する

4. 応募後はLINE・メールなどでスムーズに連絡を取る

求職者がどのチャネルから流入しても最終的に採用サイトへと自然に導かれ、納得感を持って応募できる状態を整えることが、応募率の向上と質の高い採用につながります。

採用サイトは、単に情報を並べればよいわけではありません。「応募が来ない」「ミスマッチが多い」といった課題を抱える企業ほど、サイト構築時の視点や運用体制に見直すべきポイントが潜んでいます。このセクションでは、成果を上げる採用サイトに欠かせない3つの視点を紹介します。

採用サイトは「つくって終わり」ではありません。むしろ公開後こそが本番であり、継続的な更新・改善によって価値が高まっていきます。求職者の志向や市場のトレンドは日々変化するため、情報が古くなると魅力が薄れてしまいます。

たとえば「先輩社員のインタビュー」が2年前の内容のままだと、「この人まだ在籍しているのか?」「最近の様子がわからない」といった不安につながりかねません。年1回でもよいので、定期的に写真や記事を差し替える運用体制を整えることが重要です。

また、会社としての変化(制度改定、新プロジェクトの立ち上げ、新卒採用スタートなど)をリアルタイムで伝えることで、「今の会社」が伝わり、情報の鮮度が応募の意思決定に大きく影響します。

更新の負荷を軽減するには、WordPressなどのCMSを導入する、外部パートナーと連携して運用代行を依頼するなどの工夫も有効です。

採用サイトの成果を定量的に測るためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。目標とする成果を明確にし、それに紐づく数値を追うことで、改善の方向性を定めることができます。

代表的なKPIとしては以下のような項目が挙げられます。

たとえば「閲覧数は多いが応募が少ない」場合は、コンテンツの訴求不足や導線設計に問題がある可能性があります。逆に「閲覧数は少ないが応募率が高い」場合は、SEOや流入チャネルの強化が必要かもしれません。

Googleアナリティクスやヒートマップツール、コンバージョン計測を組み合わせれば、より具体的な課題の特定が可能です。数値で現状を把握しながら、仮説と検証を繰り返すことで、応募獲得につながるサイトへと成長させられます。

最後に、もっとも重要な視点が「共感」と「納得」を生むコンテンツづくりです。どれほど整ったデザインや構成でも、言葉やビジュアルが心に響かなければ、応募の動機にはなりません。

求職者が採用サイトで知りたいのは、条件や業務内容だけではありません。

これらを伝えるには、「人」にフォーカスしたコンテンツが不可欠です。社員インタビューはその代表例であり、単なる一問一答ではなく、本人のストーリーや葛藤・成長を描くことで、読み手の感情に訴えかけることができます。

また、「入社してギャップはなかったか?」「実際の働き方は?」といったリアルな視点も盛り込むことで、求職者の不安を解消し、納得感のある応募につながります。

動画や写真の活用も効果的です。オフィス風景やチームで働く様子など、文章では伝えきれない「空気感」を補う要素として、視覚情報は大きな役割を果たします。

このように、コンテンツは「説明」ではなく「共感と納得の体験」を届けるものという意識で設計することが、成果を生む採用サイトへの鍵となります。

急速に進化するデジタル社会において、採用活動の主戦場はますますオンラインへと移行しています。特にZ世代以降の若年層にとって、Web上で得られる企業の印象が応募意思を大きく左右する時代になりました。採用サイトは、単なる情報提供の場から「企業との出会い」を演出するメディアへと進化する必要があります。ここでは、これからの採用において採用サイトが担うべき新たな役割と展望を考察します。

Z世代(1990年代後半~2010年頃生まれ)は、デジタルネイティブとして育ち、検索・SNS・動画コンテンツを通じて膨大な情報に日常的に接しています。彼らにとって「リアルさ」「透明性」「ストーリー性」が情報の信頼性や共感性を測る重要な軸となっています。

そのため、企業側が一方的に発信する「きれいごと」や「型どおりの説明」では、心に響きません。例えば以下のような表現が求められます。

また、「職場環境」「社内カルチャー」「人間関係の雰囲気」など、数値化しづらい要素に対しても、社員の言葉や映像で主観的に語るコンテンツのほうが、Z世代には届きやすくなります。

いまや採用活動は、企業が選ぶ側ではなく「選ばれる側」としての立場を強く意識する必要があります。

これからの採用サイトは、「読む」媒体から「体験する」メディアへと変化していきます。その中心にあるのが動画・SNS・AIといったテクノロジーの活用です。

動画コンテンツの活用

テキストだけでは伝わりづらい社内の空気感や業務風景は、動画によって直感的に伝えることができます。たとえば、

これらは、求職者が「自分が働く姿」をよりリアルに想像する助けになります。

X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどと連携することで、サイト外の接点も強化できます。特にZ世代は、企業のSNSの「雰囲気」や投稿の「人間味」を重要視しており、SNSから採用サイトに訪れる流れも増えています。

最近では、AIチャットボットを採用サイトに設置し、「説明会の日程は?」「エントリー方法は?」といった質問にリアルタイムで応答する事例も増加中です。応募者の属性に応じて最適な情報を表示する「パーソナライズド・サイト設計」も現実のものとなりつつあります。

このように、多様なテクノロジーを組み合わせた体験設計が、これからの採用サイトの差別化要素となります。

企業のブランディングや採用力強化の観点から、採用サイトは今や「マーケティングの中核的存在」として見直されています。特に中小企業や地方企業にとっては、自社の魅力を直接伝えられる唯一無二のツールとも言えます。

以下のようなマーケティング的な視点が今後さらに求められるようになります。

もはや採用サイトは「社内の広報物」ではなく、企業の成長戦略を支える重要なマーケティングチャネルのひとつです。マーケティング部門や外部の専門パートナーと連携し、戦略的に運用していくことが、今後の採用力に直結していきます。

採用サイトの役割や運用のポイントをさらに深く知りたい方におすすめの1本。採用活動における自社サイトの意義や、持つことで得られるメリットを分かりやすく解説しています。

採用サイトの役割や運用のポイントをさらに深く知りたい方におすすめの1本。採用活動における自社サイトの意義や、持つことで得られるメリットを分かりやすく解説しています。

採用サイトは単なる求人情報の掲載場所ではなく、企業の価値観や文化を発信する重要なブランディングツールです。求職者との信頼関係を築き、自社にマッチした人材を引き寄せるためには、明確なターゲット設定と、リアルで共感性のある情報発信が欠かせません。

また、Z世代を中心とした若年層へのアプローチには、動画やSNS、AIなどの新たな技術の活用が有効です。これからの採用活動では、「選ばれる企業」として、戦略的に採用サイトを運用することが求められます。

企業の成長は人材にかかっています。だからこそ、採用サイトを軸とした採用戦略が、今後ますます重要性を増していくことでしょう。

理想の人材と出会うために、採用サイトを見直してみませんか?

自社の魅力が伝わる設計と、応募につながる導線づくりをプロの視点でサポートします。まずは無料相談から。

▶ 採用サイトについて相談する

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。