Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

成果を出し続けるWebサイトに共通しているのは、常に“改善”を重ねていることです。一度公開しただけのサイトでは、ユーザーのニーズや市場環境の変化に対応できず、やがて成果は頭打ちになります。デザインや機能を見直すことはもちろん、ユーザーの動きや検索意図を深く理解し、戦略的にサイトをチューニングしていくことが不可欠です。

本記事では、「なんとなく更新している」「アクセスはあるのに成果につながらない」といった悩みを抱える担当者に向けて、Webサイト改善の考え方から実践の手順、改善すべきポイントの見つけ方までを体系的に解説します。アクセス解析やUX改善ツール、AIの活用といった最新のアプローチも含めて、成果に直結する改善戦略を紐解いていきます。

「成果が見えるWebサイト」に変えませんか?

現状のWebサイトに課題を感じている方、まずは小さな改善からはじめてみませんか。ARDEMでは、サイト分析から改善提案、運用支援まで一貫してサポート。札幌を拠点に、成果につながるWeb運用をご提案しています。お気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせ

「Webサイトを改善する」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは「デザインの刷新」や「レイアウトの変更」かもしれません。もちろん見た目の印象はユーザー体験に大きく影響しますが、Webサイト改善の本質はもっと深い部分にあります。それは、「ユーザーが求めている情報を、適切な形で、ストレスなく届ける構造をつくること」です。

単に美しく整えられたサイトでも、情報設計が不十分であればユーザーは途中で離脱し、成果には結びつきません。逆に、多少古いデザインであっても、導線が明確で、求める情報に素早くたどり着けるサイトはコンバージョン率が高くなります。つまり、見た目の美しさはあくまで一要素であり、本質的な改善は「ユーザーの行動を分析し、それに基づいてサイト全体の構造・導線・情報配置を再設計すること」にあるのです。

Webサイトは、企業のマーケティング戦略や営業活動と密接に連動しているため、「誰に何を届けるか」という軸が常に問われます。この軸がぶれていると、どれだけリニューアルしても意味のある改善にはなりません。だからこそ、デザイン変更は“手段”にすぎず、その前段階で「何を改善すべきか」「なぜ改善するのか」を明確にすることが不可欠です。

成果につながるWebサイト改善には、「何のために改善を行うのか」という目的の明確化が不可欠です。目的があいまいなまま手を加えてしまうと、見栄えは良くなっても、本来期待していた「問い合わせの増加」や「購入率の向上」といった成果が出ず、改善の効果測定すら困難になります。

例えば、「新規顧客の獲得」が目的であれば、ターゲットユーザーが最初に訪れるランディングページの導線やファーストビュー、訴求力の強化が優先されます。一方、「既存顧客のエンゲージメント向上」が目的であれば、ブログやお知らせ、マイページなどの利便性が重要になるでしょう。このように、目的によって改善の方向性と優先順位は大きく変わります。

また、改善の目的を明確にすることで、KPI(重要業績評価指標)やKGI(最終目標)を設定しやすくなり、改善の成果を可視化することが可能になります。改善に着手する前に、サイトの現状を数値で把握し、「現状→理想」のギャップを整理しておくことで、どの部分に手を加えるべきかが見えてきます。

Webサイト改善は、単発の作業ではなく、継続的に行うべきプロセスです。そのためには「目的→現状分析→改善案の立案→実行→検証」という一連の流れを回していく必要があります。この流れの起点となるのが“目的の明確化”であり、ここをあいまいにしてしまうと、改善が単なる「リニューアル作業」で終わってしまうリスクが高まります。

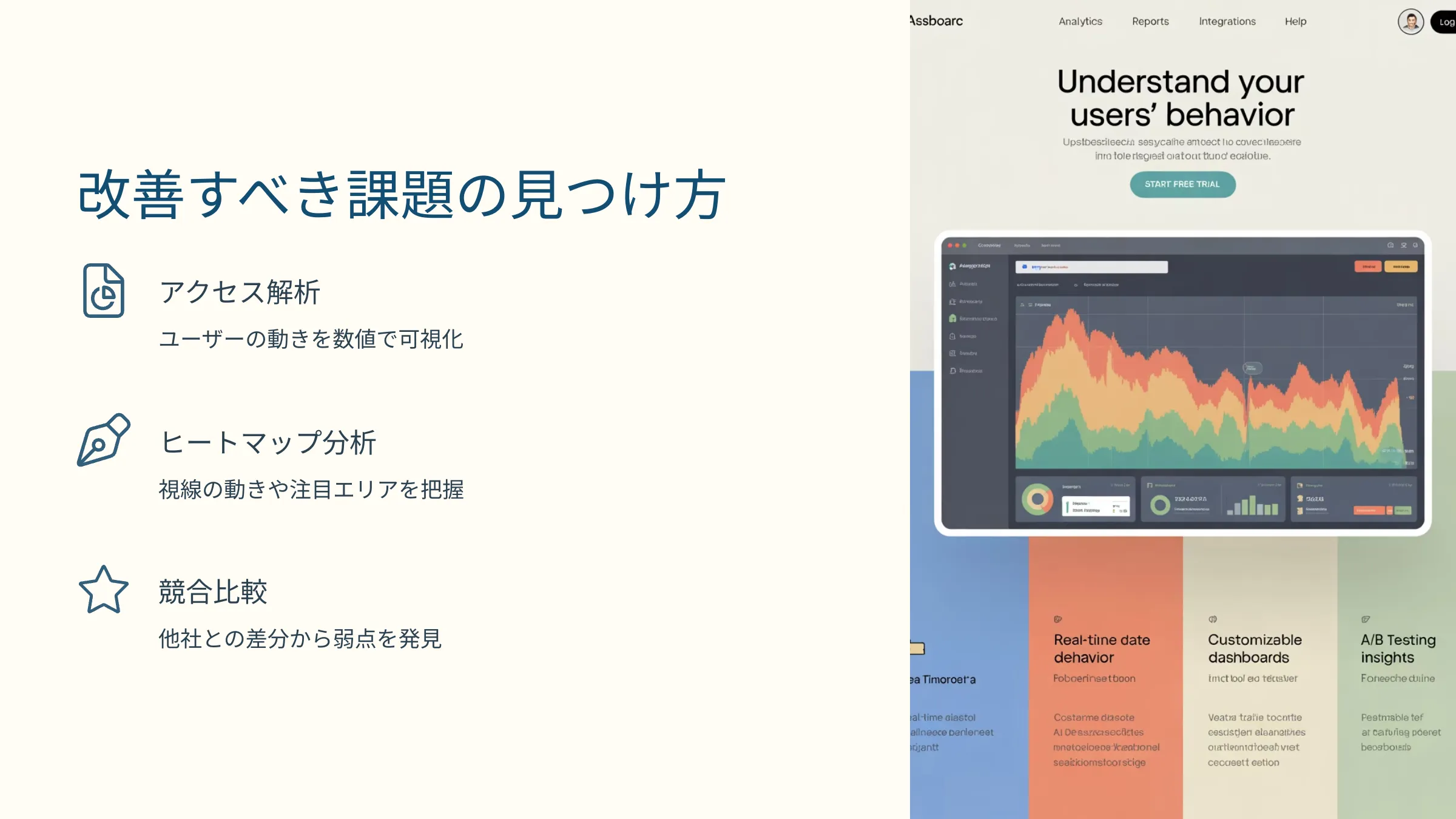

Webサイト改善の第一歩は、「どこを、なぜ、どう改善するか」を見極めることです。やみくもに修正を重ねても、成果にはつながりません。現状の課題を的確に見つけ出すことで、効果的かつ効率的な改善が可能になります。ここでは、主に3つのアプローチから課題を洗い出す方法を解説します。

Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールは、ユーザーが「どのページにアクセスして」「どこで離脱して」「どのような経路をたどっているか」を数値で可視化することができます。これにより、直帰率が高いページや、滞在時間の短いページなど、ユーザー体験に問題がある可能性の高い箇所を特定できます。

たとえば、特定のサービス紹介ページの直帰率が異常に高い場合、「導入文が分かりにくい」「CTAが目立たない」「情報が多すぎて離脱している」など、いくつかの仮説を立てることができます。また、流入経路(オーガニック検索、広告、SNSなど)によってもユーザーの行動が異なるため、それぞれのセグメントごとに分析することも重要です。

このように、データに基づく定量的な視点で現状を分析することで、「改善すべき場所」と「その優先度」を論理的に導き出せます。

アクセス解析の数値ではわかりづらい「ユーザーの視線の動き」や「注目エリア」を把握したいときに有効なのが、ヒートマップツールです。ページのどの部分がよく見られているのか、どこまでスクロールされているのか、どこがクリックされているのかを可視化できるため、実際のユーザー体験を直感的に把握できます。

たとえば、「商品説明の上部はよく読まれているのに、スクロールが途中で止まっている」「CTAボタンが見られていない」といった状況が把握できれば、ボタンの配置やデザインの改善、説明文の再構成など、具体的な施策につながります。

また、ヒートマップと併用したいのが「離脱ポイント分析」です。特定のページ、特定のタイミングで多くのユーザーが離脱している場合、その要因を深掘りすることで大きな改善インパクトが得られることもあります。フォームの途中離脱が多いなら入力項目が多すぎるのかもしれませんし、購入ページでの離脱が目立つ場合は送料や決済方法に不満がある可能性があります。

自社サイトを客観的に評価するためには、競合サイトや業界のベンチマークとの比較が有効です。デザインや構成、コンテンツの充実度、導線の設計など、同業他社と並べて比較することで、自社サイトの“弱点”や“改善のヒント”が見えてきます。

たとえば、競合他社のLPではCTAボタンがファーストビューに配置されているのに対し、自社ではスクロール後にしか表示されないといった違いがある場合、それだけでコンバージョンに大きな差が生まれることもあります。また、競合の方がユーザーの導線設計がシンプルで、離脱しづらい構造になっていることもよくあります。

このような比較分析は、数字には表れにくい“ユーザー目線の課題”を発見するうえで有効です。特にWeb担当者や制作者がサイトに慣れすぎてしまっている場合、外部視点を取り入れることで新たな気づきが得られます。

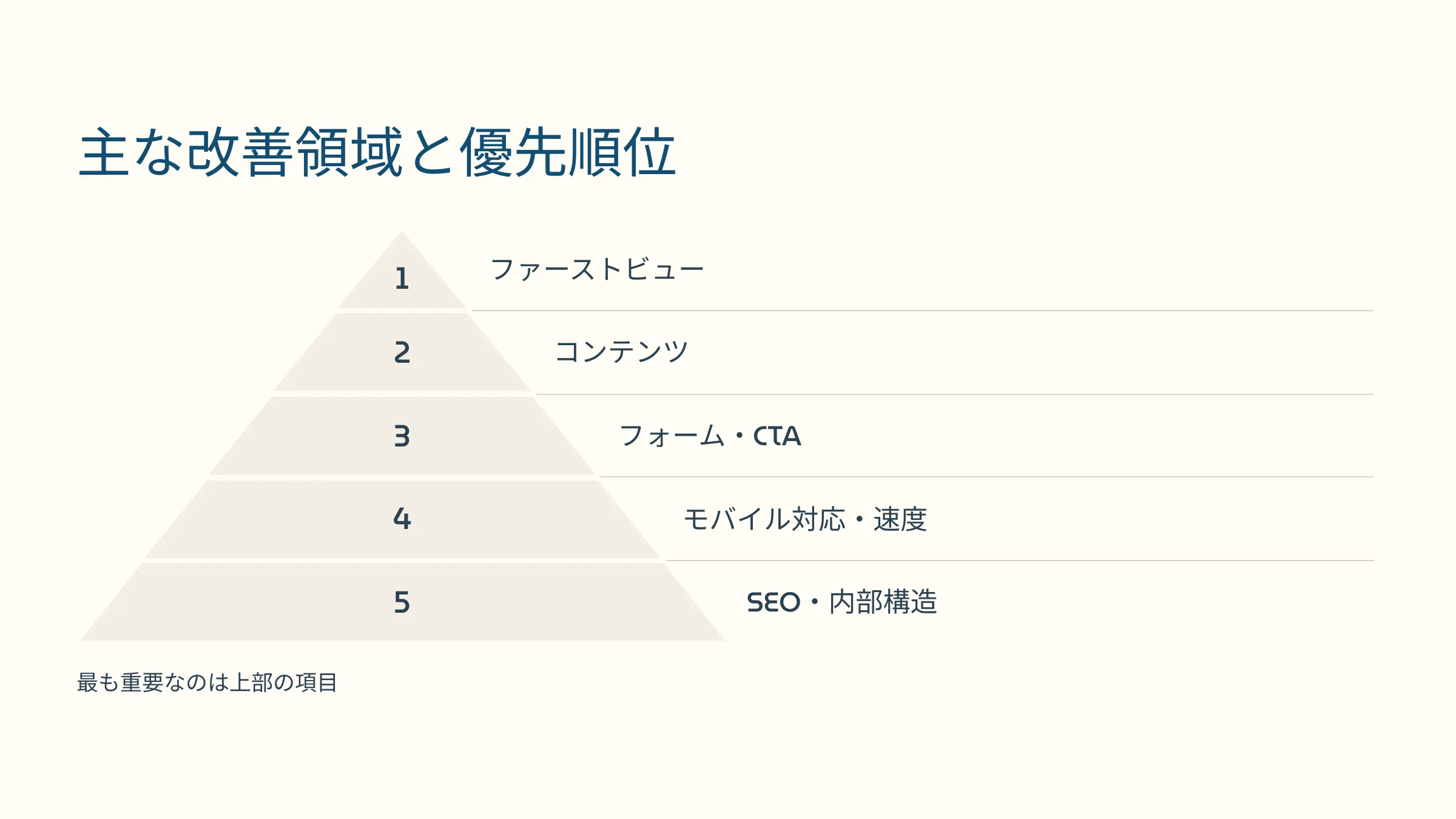

Webサイトを改善すると一口に言っても、対象となる領域は多岐にわたります。限られたリソースで最大限の効果を得るには、「何を優先的に改善すべきか」を見極めることが不可欠です。ここでは、改善の対象となる代表的な5つの領域と、それぞれの優先順位の考え方について具体的に解説します。

ファーストビューとは、ページを開いた瞬間にユーザーが最初に目にする領域のことです。ここでユーザーに与える印象次第で、その後の行動(スクロール・離脱・CVなど)が大きく左右されます。特にBtoCやBtoBのサービスサイトでは、サービスの価値・安心感・次のアクションを明確に提示することが重要です。

導線設計も同様に重要です。ページ内の情報がどの順番で提示され、ユーザーが自然に目的地(問い合わせ・購入・資料請求など)にたどり着けるかが問われます。ファーストビューと導線に問題があると、どれだけ良いコンテンツがあっても読まれる前に離脱されてしまいます。

改善優先度は高く、特に直帰率が高い・CVが伸びないといった課題を抱えている場合は、まずこの領域から着手することが望ましいです。

次に重要なのが、コンテンツそのものの質と構成です。どれだけデザインが美しくても、ユーザーにとって価値のある情報が得られなければ意味がありません。具体的には以下のような観点で改善を検討します。

特に情報発信型のWebサイトや、SEOを重視するサイトでは、コンテンツの改善がSEO施策と直結します。GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に配慮した内容になっているかも重要な評価軸です。

コンテンツに関する課題は、中長期的にSEOやリード獲得に大きく影響するため、優先度は高めに設定すべき領域です。

ユーザーの行動を成果(コンバージョン)につなげるために欠かせないのが、フォームとCTA(Call to Action:行動喚起)の設計です。せっかく興味を持ってもらっても、「申し込みしづらい」「ボタンが見つからない」「入力項目が多すぎる」などの理由で離脱されてしまうことは少なくありません。

改善ポイントとしては、

などが考えられます。フォームやCTAの改善は、少ない工数でコンバージョン率を大きく向上させることもあるため、「改善効果が見込める低コスト施策」として優先度が高い領域です。

スマートフォンからのアクセスが主流となった現在、モバイル対応は必須です。モバイルでの表示が崩れていたり、文字が読みにくかったり、操作しづらい構成になっている場合は、ユーザーの信頼を大きく損なう要因になります。

また、ページ速度もユーザー体験に直結します。表示に3秒以上かかるページは、多くのユーザーが離脱してしまうという調査もあります。Googleもモバイルファーストインデックスを導入しており、検索順位にも影響します。

モバイル対応や速度改善は、技術的な施策となることが多いですが、優先度は非常に高いです。特にECサイトや予約サイトなどでは、売上に直結する要素となります。

最後に、検索流入を増やすうえで欠かせないのが、SEOおよびサイト内部構造の改善です。具体的には以下のような観点があります。

これらの改善は直接的なCVには結びつきにくいものの、検索エンジンからの評価を高め、長期的に流入数を増加させるためには不可欠です。

優先順位としては、ファーストビューやCTAに次ぐ中〜高レベルに位置づけられます。特に流入が少ない場合や、検索順位が伸び悩んでいる場合には、早期に取り組むべき領域です。

Webサイトの改善において重要なのは、「思いつき」や「感覚」ではなく、明確なプロセスに基づいたアプローチです。改善は一度で完了するものではなく、継続的に取り組むことで成果が積み上がっていきます。本章では、具体的な改善サイクルの回し方から、実践的なA/Bテストの活用法、社内と外部での役割分担の考え方まで、現場で活かせる進め方のコツをご紹介します。

Webサイトの改善は、PDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクルに近い「仮説→実行→検証→修正」というプロセスで進めるのが基本です。このサイクルを回すことで、客観的な指標に基づいて継続的に精度の高いサイトに育てていくことができます。

まずは、改善が必要な課題を洗い出し、その原因を仮説として設定します。たとえば「お問い合わせ数が少ない」という課題に対し、「フォームの項目数が多すぎるのではないか」という仮説を立てます。

仮説に基づいて施策を実行します。この段階では、施策の効果を計測できるように事前にKPI(重要指標)を定めておくことが重要です。上記の例なら、フォームの入力項目を絞り込み、完了率の推移をチェックできるようにしておきます。

実行した施策に対して、アクセス解析ツールやヒートマップ、コンバージョンレートなどを活用し、数値をもとに効果を検証します。効果が見られた場合は、他ページへの横展開を検討します。

成果が出なかった場合は仮説の見直しを行い、次の施策を検討します。重要なのは、「失敗=悪」ではなく、「改善に必要な発見」として捉えることです。

この一連のサイクルを継続的に回すことで、Webサイトの質が高まり、ユーザーの満足度や成果も向上していきます。

サイト全体を一気に改修するような大掛かりなリニューアルよりも、まずは部分的・段階的な改善を積み重ねる方がリスクが少なく、スピーディに成果を得られるケースが多いです。ここで有効になるのが、A/Bテストの活用です。

A/Bテストとは、同じページの中で「パターンA(現行)」と「パターンB(変更後)」を一部のユーザーに分けて表示し、どちらの方が成果につながるかを比較する手法です。

活用しやすい具体例としては以下のような施策があります。

A/Bテストを行う際は、1つの要素だけを変更する「単変量テスト」とし、他の条件は同一に保つことで、効果の要因が明確になります。また、結果の判断には一定数のアクセスが必要となるため、十分な母数が確保できるページに絞って実施することがポイントです。

地道なテストを繰り返すことで、ユーザーの反応を数値で把握しながら、確実な改善を積み重ねることが可能になります。

Webサイトの改善を実行するうえで、すべてを社内で完結させるのは現実的ではありません。コストやリソース、専門性を考慮しながら、**「社内で行うべきこと」と「外部に依頼すべきこと」**を明確に切り分けることが、効率的な運用には欠かせません。

社内メンバーは事業の理解が深く、ユーザーのリアルな声にも触れやすいため、戦略立案や一次情報の整理には最適です。

外部のWeb制作会社やマーケティング支援会社を活用することで、専門性の高い施策をスピーディに進められます。特に成果重視のサイト運用を目指す場合は、第三者の視点や知見が大きな武器になります。

Webサイトの改善施策は、やみくもに行っても意味がありません。なぜなら、改善の「効果」を可視化できなければ、良かったのか悪かったのかの判断がつかず、次の一手にもつながらないからです。効果的なサイト運用には、明確な指標(KPIやKGI)を定め、数値として改善の成果を把握することが不可欠です。

この章では、Webサイト改善の効果測定に使える代表的な指標と、それらをどのように活用して追跡するかをご紹介します。

まず押さえておきたいのは、Googleアナリティクスやヒートマップツールで取得できる基本指標です。これらはWebサイトの現状を把握し、改善の成果を数値で捉えるための土台になります。

Webサイト上で設定した「成果」(問い合わせ、資料請求、購入など)に対して、どれだけの訪問者が到達したかを示す指標です。

計算式:

CVR = コンバージョン数 ÷ 訪問者数 × 100(%)

たとえば、月間1,000人が訪れ、そのうち20人が問い合わせをした場合、CVRは2%になります。改善によってこのCVRが3%になれば、同じ訪問者数でも成果が1.5倍になるということです。

直帰率は、サイトに訪れたユーザーが「最初の1ページだけ閲覧して離脱した割合」を表します。

高い直帰率は要注意です。

たとえば、ファーストビューがわかりづらい、ページの表示速度が遅い、導線が不明瞭などが原因で、ユーザーがすぐに離脱している可能性があります。トップページやランディングページの改善施策では、この直帰率の変化を追うことで施策の有効性を検証できます。

ページごとの平均滞在時間も、ユーザーの関心度やコンテンツの質を測る上で重要な指標です。

特に商品説明ページやブログ記事など、情報提供が主目的のページでは、滞在時間が長いほど「内容が読まれている」ことの指標になります。ただし、滞在時間だけで評価するのではなく、スクロール率やクリック率などの他の指標と併せて見ることが大切です。

1回の訪問でユーザーが何ページを閲覧したかを表す指標で、サイトの回遊性を表します。特にECサイトやサービス紹介サイトでは、複数ページを経由して最終的に成果ページにたどり着く構成が多いため、この数値が重要になります。

これらの基本指標は単体で判断するのではなく、相関的に確認することで、より正確な状況把握が可能になります。たとえば、CVRが高くても直帰率が高い場合、効果的なページが限られているという見方もできるのです。

改善施策の効果を継続的に追跡するためには、事前に目標となる数値(KGI/KPI)を明確に設定しておく必要があります。

KGI(Key Goal Indicator)は、最終的に達成したい成果を示す指標です。たとえば、「年間売上1,000万円」「月間問い合わせ件数50件」など、ビジネスゴールに直結する数字がこれに当たります。

Webサイト改善の最終目標は、このKGIにどれだけ貢献するかが判断基準になります。

KPI(Key Performance Indicator)は、KGI達成のための中間目標であり、改善施策の進捗を測る指標です。たとえば「LPのCVRを3%にする」「ブログ経由の流入数を月1,000件に増やす」など、具体的かつ測定可能な指標を設定します。

KPIは、1つのKGIに対して複数設定するのが一般的です。改善を行う際は、このKPIを定点観測し、施策ごとにどのような変化があったかを確認します。

KGI/KPIの追跡には、以下のようなツールや方法を活用すると便利です。

追跡頻度は月次レポートが基本ですが、改善を集中的に行う時期には週次単位で確認→調整を繰り返す方がスピーディです。

Webサイトの改善には、これまでアクセス解析やユーザーアンケートなどの定番手法が用いられてきました。しかし近年、生成AIや多機能なUX改善ツールの登場により、よりスピーディかつ精度の高い改善アプローチが可能になっています。ここでは、最新のAIツールをどのように活用し、改善施策にどう活かせるかを具体的に紹介します。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、Webサイトの改善において「仮説づくり」や「アイデア出し」を加速させる強力な武器となります。特に有効なのが、以下のようなシーンです。

たとえば、「このページの直帰率が高いが、なぜか?」という問題に対して、AIに該当ページのURLや構成を入力し、ユーザー視点での仮説を複数出してもらうことで、検討の出発点を素早く整えることができます。

また、A/Bテスト用のバリエーション案を短時間で複数生成したり、ペルソナに応じた言い回しや導線改善のアイデアを洗い出したりする際にも、生成AIは強力に機能します。

もちろん最終判断や精査は人間が行う必要がありますが、「ゼロから考える負荷を減らす」ことができる点で、非常に有効な支援ツールです。

改善施策を検討する際、対象となる「ユーザー像(ペルソナ)」が曖昧なままでは、的外れな施策になりかねません。ここでもAIの活用が注目されています。

たとえば、ユーザーインタビューの音声データやアンケートの自由記述回答をAIで分析することで、以下のような情報を短時間で抽出できます。

こうした分析結果をもとに、サイトの構成やコピー、CTAの設計に「リアルなユーザー心理」を反映させることができます。

特にGA4やサーチコンソールで取得できる検索キーワードとの組み合わせ分析を行えば、顕在的なニーズだけでなく、潜在的な期待や不安の洗い出しも可能になります。これは従来のアクセス解析だけでは得られなかった「定性情報の活用」に大きく貢献します。

もうひとつ、AI活用と並行して注目すべきなのが、UXを可視化するヒートマップツールや行動解析ツールの導入です。近年は無料から使える高性能なツールも多く、改善の第一歩として導入する企業が増えています。

代表的なツールとしては以下のようなものがあります。

これらのツールを使うことで、ユーザーがどこをクリックしているのか、どこでスクロールを止めて離脱しているのかを、視覚的に確認できます。これにより、「どの導線に違和感があるか」「目立たせたいボタンが気付かれていない」などの問題が発見しやすくなります。

また、ツールによってはAIが「離脱要因と思われる箇所」や「注目されていないエリア」を自動で提案してくれるものもあり、効率的な改善に役立ちます。

導入時のポイントとしては、以下の2点を押さえると失敗しにくくなります。

1. 改善したいページやコンテンツに絞って活用すること

全ページに適用するとデータが膨大になり、分析に時間がかかってしまいます。

2. Googleアナリティクスのデータと組み合わせて判断すること

定量(数値)と定性(行動)の両面を見てはじめて、正確な改善判断が可能になります。

Webサイト改善やマーケティングにおいて欠かせない「KPI(重要業績評価指標)」。この記事では、KPIの基本的な意味から設定手順、よくある誤解まで丁寧に解説しています。目標達成の道筋を見える化したい方におすすめです。

SEOの基本から最新トレンドまでを網羅した、初心者向けの決定版ガイド。Web集客の基礎を固めたい方、成果につながるサイト運用を目指す方にぴったりの内容です。

Webサイトの改善は一度きりで終わるものではなく、継続的な見直しが成果につながります。小さな変化でも定期的に振り返り、仮説と検証を繰り返す姿勢が大切です。完璧を求めすぎず、まずは月1回の振り返りから習慣化することで、改善の精度とスピードが上がっていきます。担当者の柔軟なマインドと、チームとの共有も成果を加速させるポイントです。

改善を止めない。それが選ばれるサイトの共通点。

Webサイトは育てていく時代へ。ARDEMでは、ユーザー行動や検索意図に基づいた「本質的な改善」をお手伝いします。アクセスはあるのに成果が出ない、CV率が上がらないとお悩みの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

▶ お問い合わせ

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。