Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

「コンテンツを増やしても、なかなか検索順位が上がらない」

そんな課題を感じている方に注目されているのが、“トピッククラスター”というSEOの新しい考え方です。単に記事を量産する時代は終わり、今は「情報の整理」と「構造的な設計」が求められています。

トピッククラスターとは、特定のテーマに関する複数のコンテンツを体系的に整理し、内部リンクで有機的に結びつけるSEO戦略のこと。Googleが求める“網羅性”や“専門性”を満たしながら、サイト全体の評価を高めることができます。

この記事では、トピッククラスターの基本から、具体的な構築方法、導入のメリット・成功事例までをわかりやすく解説。SEOに本気で取り組みたい方にとって、必ず押さえておきたい内容です。

トピッククラスター設計にお困りではありませんか?

ARDEMでは、ピラーページの設計、クラスター記事の選定、内部リンク構築まで、実務に即した導入支援を行っています。

「今ある記事を活かしてSEOを強化したい」という方にもおすすめです。まずは無料相談からご利用ください。

▶ [無料相談はこちら]

トピッククラスターとは、1つの包括的なテーマ(トピック)を中心に据え、その周辺に関連する複数のサブトピック(クラスター)を展開していくコンテンツ構造の設計手法です。中心となるページを「ピラーページ」、関連する補足コンテンツを「クラスターコンテンツ」と呼び、それぞれを内部リンクで有機的に結びつけることで、Googleにテーマ全体の網羅性や専門性を正確に伝えることができます。

この構造を採用することで、ユーザーはあるテーマについて段階的かつ体系的に情報を深掘りでき、検索エンジンに対しても「このサイトはこのテーマに強い」というシグナルを強く送ることが可能になります。

ピラーページは、特定のテーマについて**広範かつ網羅的に概要を解説する“親ページ”**です。たとえば「コンテンツマーケティング」というテーマのピラーページでは、その定義、目的、手法、メリット・デメリットなどを網羅的に紹介し、各項目にリンクで詳しい子記事(クラスター)を誘導します。

クラスターコンテンツは、ピラーページで触れた各要素を**より詳細に掘り下げる“子ページ”**です。先ほどの例なら「コンテンツマーケティングの効果測定方法」「SEOとの違い」「BtoBにおける活用例」などが該当します。ピラーページからの内部リンクによって流入導線をつくると同時に、クラスター側からもピラーページにリンクを返すことで、双方向リンク構造を形成します。

この構造によって、検索エンジンはコンテンツ同士の関連性を認識しやすくなり、クローラビリティと評価対象の明確化が促進されます。

従来のSEOでは、個別記事ごとにキーワードを最適化し、1ページ=1キーワードの方針で順位を狙う戦略が主流でした。しかしこの方法では、同じテーマで複数の記事を書くと**キーワードカニバリゼーション(自社記事同士が順位争いしてしまう状態)**が起こりやすくなり、Googleの評価が分散してしまうリスクがありました。

一方、トピッククラスターでは、ピラーページが大テーマの評価を集約し、クラスターコンテンツが補完的な内容を担うことで、役割が明確に分担されます。この結果、同じテーマ内で記事が競合せず、サイト全体の専門性や網羅性が評価されやすくなるのです。

また、ユーザーの検索体験にも大きな違いがあります。従来型のサイト構造では、必要な情報を得るために複数のページを探し回る必要がありましたが、トピッククラスター構造では、ピラーページから順序立てて情報にアクセスできるため、回遊性とUX(ユーザー体験)も大きく向上します。

近年、SEOの現場では「記事をただ量産するだけでは成果が出にくい」という課題が顕在化しています。トピッククラスターが注目されるようになった背景には、Googleの検索アルゴリズムの進化や、ユーザーの検索行動の変化など、いくつかの重要なトレンドがあります。

Googleは年々、検索アルゴリズムの精度を高めており、特に「コンテンツの網羅性」「専門性」「構造的な明快さ」への評価軸が強まっています。かつては、単一キーワードに最適化したページが上位表示されやすい時代もありましたが、現在はそれだけでは不十分です。

特に2020年代以降は、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性が強調され、検索順位の決定において「そのサイトがそのテーマにおいて信頼できる情報源かどうか」が評価されるようになりました。

そのような中、関連トピックを網羅し、体系的にリンクされたトピッククラスター構造は、Googleにとって「このサイトはこの分野に精通している」という明確なシグナルとなります。

また、BERTやHelpful Content Updateなどの導入により、検索アルゴリズムは自然言語の文脈理解力を大きく向上させ、ページ単体よりもサイト全体のテーマ構造を重視する傾向が強くなっています。こうした動向も、トピッククラスターが有効である理由の一つです。

ユーザーの検索行動も大きく変化しています。単純なキーワード入力だけでなく、「調べながら考える」「段階的に理解を深める」という検索意図が増えています。

たとえば、「マーケティングとは」と検索したユーザーが、その後に「Webマーケティングの手法」や「SEOとの違い」「実践事例」など、関連情報を次々に調べるようなケースは珍しくありません。

このような多層的な検索ニーズに応えるには、テーマごとに情報を整理し、網の目のようにリンクで繋げていくトピッククラスターの構造が非常に有効です。

ピラーページで全体像を把握し、必要に応じて詳細記事にジャンプできる構成は、ユーザーの満足度を高め、サイト内滞在時間や回遊率といった行動指標の向上にもつながります。

以前は、質の高い記事を継続的に発信する「コンテンツSEO」が主流でしたが、それだけでは競合との差別化が難しくなっています。

そこで注目されているのが、「構造的SEO」という考え方です。これは、単なる記事制作ではなく、情報設計とサイト構造の最適化を含めてSEOを戦略的に設計するというものです。

トピッククラスターはまさにこの「構造的SEO」の中核を担う概念です。検索エンジンとユーザーの両方にとってわかりやすく、論理的に整理されたコンテンツ群を形成することで、全体の評価を高めるだけでなく、個々のページのSEO効果も引き上げることができます。

トピッククラスターを効果的に構築するには、3つの要素 ― ピラーページ、クラスターコンテンツ、そして内部リンク ― を正しく理解し、それぞれの役割に沿って設計することが不可欠です。このセクションでは、それぞれの要素が果たす機能と、具体的な設計ポイントについて解説します。

ピラーページは、特定のテーマ全体を俯瞰するハブ的な存在です。検索ユーザーがその分野に関して基本的な知識や全体像を把握したいとき、最初にアクセスすることが想定されるページでもあります。

例えば「コンテンツマーケティング」をテーマとしたピラーページなら、以下のような内容を網羅的に取り上げるのが理想です。

ただし、ピラーページには詳細な掘り下げは不要です。あくまで概要にとどめ、ユーザーが詳しい内容を知りたい場合に備えて、クラスターコンテンツへ誘導する設計とします。

このように、ピラーページは**「入り口」であり「道しるべ」**の役割を果たすため、構成力とナビゲーション設計が非常に重要です。

クラスターコンテンツは、ピラーページで触れた各要素を個別に深掘りして解説する詳細ページです。ユーザーの検索意図がより具体的・実践的になる場面に対応するためのコンテンツであり、情報の補完と価値提供の中心を担います。

例としては以下のようなクラスターが考えられます:

クラスターコンテンツには、それぞれ明確な検索ニーズに対応するキーワードを設定し、1ページ1テーマで焦点を絞って解説します。

また、クラスターからピラーページにリンクを返すことで、ユーザーがテーマ全体の文脈に戻りやすくなり、サイト全体の回遊性が高まります。

ピラーページとクラスターコンテンツを論理的かつ自然な形で結びつける内部リンクは、トピッククラスターの要です。内部リンクを正しく設計することで、検索エンジンに以下のようなメリットを与えられます。

リンクの貼り方にはいくつかのポイントがあります。

内部リンクを単なる導線としてではなく、SEOとUXの両面から意識的に設計することで、トピッククラスターの効果を最大化できます。

トピッククラスターは、単なるコンテンツ整理の手法にとどまらず、SEOにおける多角的な効果を発揮します。検索順位の向上からユーザー体験の改善まで、以下のような観点で高い効果が期待できます。

トピッククラスターを導入する最大のメリットの一つが、検索順位の向上です。ピラーページが「総合的な入り口」としての役割を果たし、関連するクラスターコンテンツと内部リンクでしっかりと連携されることで、Googleは「このサイトはこのテーマに対して専門的かつ網羅的である」と判断します。

Googleのアルゴリズムは、単一のページだけでなくサイト全体の専門性や関連性を評価する傾向が強まっており、トピッククラスターはこの文脈で非常に効果的です。

トピッククラスターは、自然な内部リンク構造を伴うため、ユーザーのサイト内回遊を促進します。たとえばピラーページで全体像をつかんだ訪問者が、興味のあるクラスターコンテンツへと進み、そこから別の関連ページへと遷移する――こうした流れが生まれることで、平均滞在時間や回遊率が向上します。

このようなユーザー行動のデータは、Googleに「このページは有益である」と判断されやすくなり、結果としてSEO効果を押し上げる要因となります。

サイト内で似たテーマの記事が増えると、複数ページが同じキーワードで検索エンジンに競合してしまう「キーワードカニバリゼーション」が発生します。これにより、どのページを優先すべきか検索エンジンが判断しづらくなり、結果的にどのページも順位が伸びないという問題が生じます。

トピッククラスターでは、ピラーページが「総合ワード」を狙い、クラスターコンテンツが「ロングテールワード」やサブトピックを狙う形でキーワードの棲み分けができるため、カニバリを未然に防ぐことが可能です。

Googleは、情報が論理的に構造化されたサイトを好む傾向にあります。トピッククラスターによって、サイト内に明確な「親子関係」が形成され、サイトマップが構造的かつ意味のあるものに進化します。

これは単にクローラーにとって巡回しやすいという利点だけでなく、Googleに「このサイトは整理されており、ユーザーにとってもわかりやすい構造を持っている」という評価を与えることにつながります。

また、検索結果の「サイトリンク」表示などにも好影響を及ぼしやすくなります。

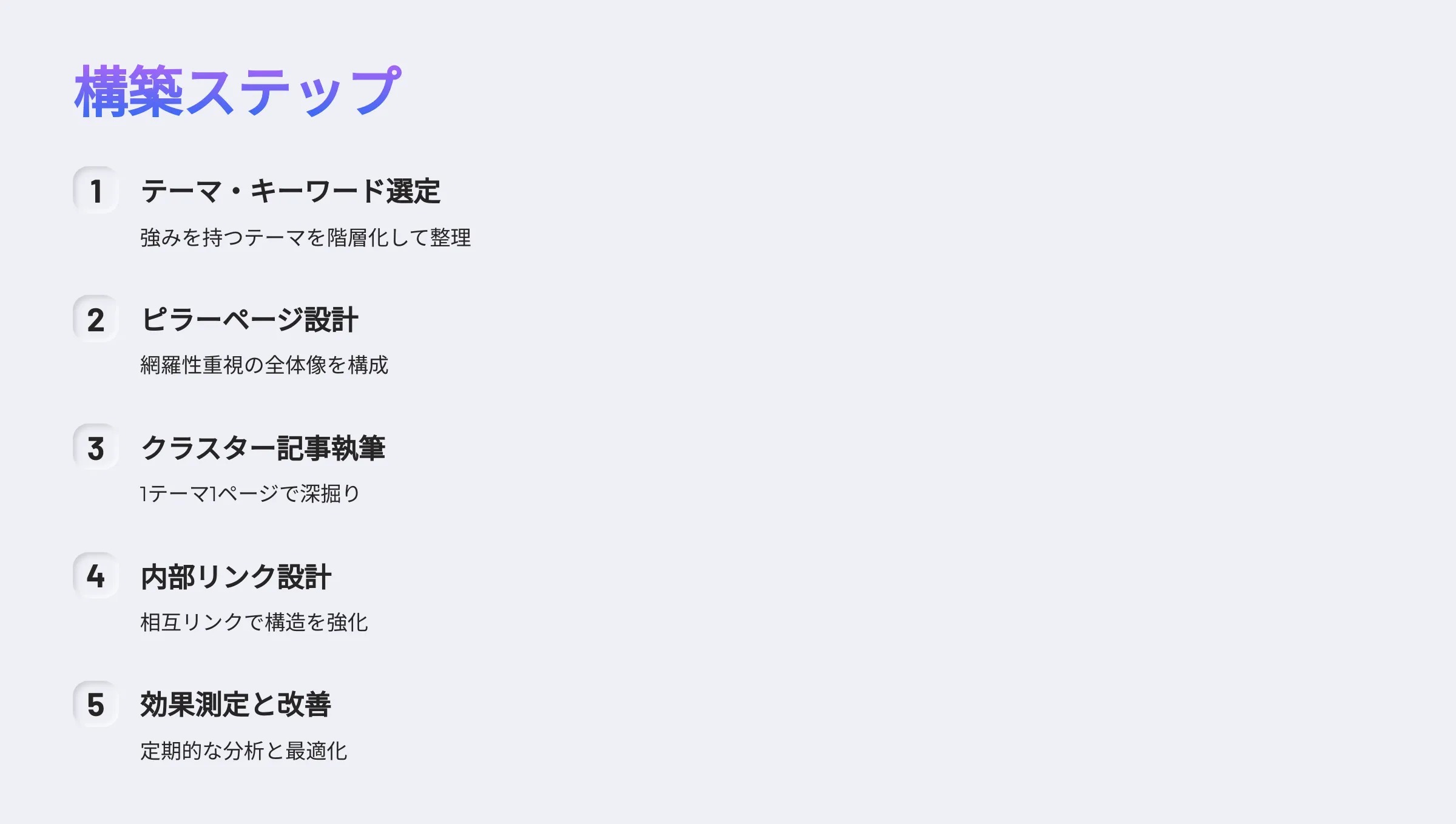

トピッククラスターを効果的に構築するには、闇雲にコンテンツを増やすのではなく、設計・執筆・運用の各ステップで戦略的な判断を積み重ねる必要があります。以下に、実践的な5つのステップを紹介します。

まずは自社が強みを持つテーマや、見込み顧客が関心を持ちやすいトピックを選定します。たとえば、Web制作会社であれば「ホームページ制作」や「SEO対策」などが主軸になります。

次に、そのテーマに関するキーワードを洗い出します。Googleキーワードプランナーやラッコキーワード、Ubersuggestなどのツールを使って、以下のように階層化して整理すると良いでしょう。

この時、検索ボリュームとユーザーの検索意図を両方考慮するのがポイントです。

次に、選定した中心テーマをもとにピラーページの構成を設計します。ピラーページはテーマ全体のハブとして機能するため、内容は浅く広く、全体像をカバーすることを意識します。

ピラーページには、以下のような要素を含めるのが理想的です。

ここでは網羅性>詳細性を重視し、「もっと詳しく知りたい方はこちら」としてクラスター記事に自然につなげる構成にします。

クラスター記事は、ピラーページで触れた項目を1テーマ1ページで深掘りすることが役割です。事前にユーザーの検索意図に沿ったキーワードを設定し、記事の構成を練ります。

執筆の際は以下の点に注意しましょう。

また、クラスター記事同士の関連性が高ければ**クロスリンク(相互リンク)**を設定するのも有効です。

ピラーページとクラスター記事が完成したら、それぞれのページに適切な内部リンクを設定します。以下は推奨されるリンク設計のパターンです:

これにより、Googleはサイトの構造をより明確に理解でき、SEO評価も高まりやすくなります。

最後に、公開したトピッククラスターが実際に成果を生んでいるかを定期的に分析・改善することが不可欠です。以下のような指標をGoogle Search ConsoleやGoogle Analyticsでチェックしましょう:

また、クラスター内に新たなニーズが発生した場合は、追加記事の執筆やリライトを行うことで、トピッククラスター全体の鮮度と価値を維持できます。

トピッククラスターは万能な手法ではありません。あらゆるWebサイトで効果を発揮するわけではなく、適した業種・目的・運用体制が整っていることが前提となります。このセクションでは、どのようなサイトに向いているのか、また導入時の注意点について解説します。

トピッククラスターは、専門性の高さを評価につなげやすい構造であるため、特にBtoBサイトや、ニッチな業界・商材を扱う事業者に向いています。

たとえば、

といったジャンルは、Googleが専門性(E-E-A-T)を重視するため、トピッククラスターとの相性が良好です。

逆に、トレンド性や瞬発力を重視するニュースメディアやエンタメ系サイトでは、静的なトピッククラスターよりもスピードや話題性を活かす運用の方が成果を出しやすいことがあります。

トピッククラスターは定期的な更新やメンテナンスとの相性が良いのも特徴です。ピラーページは比較的長期間使い続ける「資産型コンテンツ」になるため、検索順位の変動やユーザーニーズに応じて柔軟に調整していくことが可能です。

また、クラスター記事も新しい検索クエリに合わせて追記やリライトを行うことで、クラスター全体のSEO評価を底上げできます。リライトのタイミングとしては、以下のようなケースが有効です。

これにより、長期的に安定したSEO施策を実現できます。

一方で、構成が曖昧なままトピッククラスターを導入すると、むしろ逆効果になる場合もあります。特に多いのが以下のようなケースです。

このような状態では、Googleからの評価も分散し、キーワードのカニバリゼーションやコンテンツの信頼性低下につながるリスクがあります。

また、担当者が不在になった場合や運用体制が弱い場合には、クラスターの更新が滞ることで全体の価値が劣化する可能性もあります。

導入の際は、戦略の設計から運用フローまでを見越した上で、無理のない範囲から段階的に始めることが成功の鍵となります。

トピッククラスターを効果的に構築・運用していくには、テーマ設計・構造の可視化・内部リンクの確認・SEO分析などをサポートしてくれるツールの活用が欠かせません。ここでは、各フェーズに応じて役立つ主要ツールをご紹介します。

トピッククラスターでは、ピラーページと複数のクラスター記事を論理的・視覚的に整理する作業が重要です。そこで役立つのがマインドマップツールです。

おすすめツール

これらを使えば、トピック全体のカバー範囲を整理しながら、記事間の関係性を構造的に把握できます。

トピッククラスターの効果を最大限に引き出すには、ピラーページとクラスター記事の内部リンク構造が正しく機能しているかを継続的に確認することが重要です。

おすすめツール

内部リンクの設計ミスはSEO効果を半減させる原因になるため、導入後も定期的に構造をチェックし、改善を加えることが大切です。

コンテンツの方向性やキーワード選定には、ユーザーの検索ニーズや競合状況を分析できるSEOツールが不可欠です。トピッククラスター全体の戦略設計や個別記事の質向上にも貢献します。

おすすめツール

キーワード選定の時点で誤ると、全体の構造が機能不全に陥るため、設計フェーズでこれらのツールを活用し、しっかりと戦略を練ることが求められます。

トピッククラスターに取り組む際、多くの方が同じような疑問を抱きます。このセクションでは、よく寄せられる質問とその解決策をQ&A形式で解説します。

A. 明確な「決まり」はありませんが、目安は8〜15本程度が理想です。

クラスター記事の数に厳密なルールはありません。ただし、1つのピラーページに対して2〜3本では情報の網羅性が弱く、SEO評価を得にくい傾向があります。

目安としては、8〜15本前後のクラスター記事が揃っていると、トピック全体の深掘りができ、Googleにも高く評価されやすくなります。

とはいえ、最初からすべての記事を一気に用意する必要はありません。まずは5本程度から始めて、順次拡充していく戦略でも十分に成果を出せます。

A. ピラーページとクラスター記事を“相互にリンク”させるのが基本です。

トピッククラスターの構造で最も重要なのが、「ピラーページ ⇄ クラスター記事」の内部リンク構造です。これにより、Googleが両者の関連性を理解しやすくなり、SEO効果が高まります。

【基本的なリンクルール】

リンクのアンカーテキストは、具体的かつ検索意図に近い文言を使用するとより効果的です。

A. はい、既存の記事を整理・再構築することでトピッククラスターを形成できます。

ゼロから記事を作成する必要はありません。むしろ、すでに多数の記事を保有しているサイトほど、トピッククラスターを組むことでコンテンツの価値を最大化できます。

【活用のポイント】

このように、既存資産を活かすことで、短期間で成果につながるSEO戦略を実現できます。

コンテンツマーケティングを本格的に始めたい方におすすめの記事です。SEOに強い記事を作るための手順や考え方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

SEOの基礎を学びたい方はこちらをチェック。内部対策・外部対策・コンテンツ制作など、SEOの全体像を丁寧にまとめた保存版ガイドです。

トピッククラスターは、単なるSEOテクニックではなく、ユーザーと検索エンジンの双方にとってわかりやすい情報構造をつくるための戦略です。ピラーページを中心に、関連するクラスター記事を内部リンクで体系的に結びつけることで、コンテンツ全体の網羅性や専門性を高めることができます。

特に2024年以降のGoogleの評価軸では、「E-E-A-T」や「ユーザーの検索意図に対する明確な回答」がより重視されるようになっています。そうした文脈において、トピッククラスターはSEOの本質に沿った構造化アプローチとして、ますます注目されています。

一方で、適切な設計や内部リンクの構築を怠ると、かえって情報が分散し、サイト全体の評価を下げる原因にもなりかねません。そのため、ツールを活用した構成の可視化や、定期的なコンテンツの見直しも欠かせません。

今後、SEOにおける競争はコンテンツの「質」と「構造」の両面で進んでいくと予想されます。だからこそ、トピッククラスターの導入は、検索上位を目指すすべてのWeb担当者にとって不可欠な施策と言えるでしょう。

まだ導入していない方も、まずは小さなテーマからトライし、段階的に全体設計へと発展させていくのがおすすめです。

SEOで成果を出すには、構造設計からの見直しが鍵です。

ARDEMでは、トピッククラスターを活用したコンテンツ戦略のご提案から実装支援までトータルでサポートしています。

「自社のサイトにどう活かせばいいか分からない」「社内だけでは運用しきれない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

▶ [トピッククラスターを活かしたSEO戦略を相談する]

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。