Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

少子高齢化が進み、働き手の数が年々減少する中で、企業にとって人材の確保はかつてないほど困難な課題となっています。従来の「求人票を出して待つ」だけの採用活動では、求める人材に出会うことすら難しくなってきました。

そこで注目されているのが、企業の採用活動にマーケティングの手法を取り入れる「採用マーケティング」です。採用マーケティングとは、商品やサービスを売るのと同じように、自社の魅力を発信し、ターゲットとなる人材に“選ばれる企業”を目指す新しい採用の考え方。単なる広報活動や広告施策にとどまらず、求職者の行動特性や意思決定プロセスに寄り添った、戦略的な取り組みが求められます。

本記事では、採用マーケティングの基本から具体的な施策、成功のポイント、そして中小企業でも実践可能なノウハウまでを網羅的に解説。さらに、Web制作・広告運用などを通じて採用支援を行う「ARDEM」のサポート内容もご紹介します。

採用活動を変えたいと考えている方にとって、実践的なヒントが満載です。

「応募がこない」「離脱が多い」採用サイトのお悩み、ありませんか?

ARDEMでは、採用ターゲットに響く導線設計とデザインで、“見られるだけ”のサイトから“応募につながる”サイトへと生まれ変わらせます。

中小企業や地方企業でも成果を出せる、実践的な採用サイトをご提案します。

▶ 採用サイト制作の無料相談をしてみる

採用マーケティングとは、企業が求める人材に「見つけてもらい、興味を持ってもらい、応募してもらう」ための一連の活動に、マーケティングの考え方や手法を応用することです。単に求人を出すのではなく、自社のブランド価値を的確に伝え、ターゲットとなる人材の行動や心理を深く理解したうえで、戦略的にアプローチを行う点が特徴です。

採用活動を「集客活動」ととらえ、ターゲットとなる求職者に対して適切なタイミングで、適切な情報を届ける仕組みづくりが求められます。採用マーケティングは、求職者に選ばれる企業になるための基盤であり、競争が激化する現代の採用市場においては不可欠な取り組みと言えるでしょう。

従来の採用活動では、求人媒体への掲載や人材紹介会社への依存が中心でした。こうした手法は、受け身的で短期的な募集活動に終始しがちです。しかし、今の求職者は転職サイトだけでなく、企業のSNS、口コミ、ブログ、YouTube、社員インタビューなど、あらゆる情報に触れながら企業を比較・検討しています。

つまり、求職者は企業の「見えない部分」まで含めて判断しているのです。だからこそ、採用マーケティングによって、企業の理念や働き方、魅力、実績などを積極的に発信し、ブランドを育てていく必要があります。

求職者を「顧客」と捉え、ファンになってもらう仕組みを構築すること。それが、採用におけるマーケティングの本質です。

近年、少子高齢化や都市部への人口集中により、地方や中小企業を中心に「人が採れない」状態が続いています。特に若年層の獲得競争は激化しており、企業規模や知名度だけでは採用の優位性を保てなくなっています。

また、採用がうまくいかないことで、既存社員への業務負担が増し、離職を招くという悪循環に陥る企業も少なくありません。人手不足は採用の問題にとどまらず、組織全体の生産性や成長性にも大きな影響を及ぼします。

こうした課題を打破するためには、長期的な視点に立った「採用ブランディング」と「求職者との接点づくり」が不可欠です。採用マーケティングは、それを実現する有効な手段となります。

採用マーケティングは、従来の採用手法といくつかの点で異なります。まず最も大きな違いは、「応募前から始まるコミュニケーション」です。求人票を見て応募を待つのではなく、求職者がまだ転職を意識していない段階から接点をつくり、段階的に興味を育てていくアプローチをとります。

さらに、データに基づいた施策設計や改善を繰り返す点も特徴です。例えば、採用サイトのアクセス解析を行い、どのページが離脱率が高いか、どのコンテンツが応募につながっているかを分析しながらPDCAを回していきます。

このように、採用マーケティングは「感覚」ではなく「戦略とデータ」に基づいたアプローチであり、採用成功の再現性を高めることができます。

採用マーケティングを成功させるためには、単発的な施策ではなく、戦略的なプロセスを段階的に踏むことが重要です。ここでは、実際の採用活動で押さえるべき基本的な5つのステップをご紹介します。

まず取り組むべきは、「どのような人材を採用したいのか」を明確にすることです。採用ペルソナの設定では、年齢・経験・スキルだけでなく、価値観やキャリア志向、ライフスタイルといった深層的な要素も整理しておきましょう。

例えば「即戦力の営業経験者」では漠然としすぎており、「20代後半〜30代前半、BtoBの新規営業経験があり、成果に対してモチベーションが高く、地方転勤にも前向きな人物」など、できるだけ具体的に描くことが大切です。

このステップが不明瞭なまま進むと、発信内容がブレたり、求職者とのミスマッチが生じたりする原因になります。

次に必要なのは、自社の魅力を「誰が見ても伝わる形」にすることです。これは、いわゆる「採用ブランディング」の核とも言えます。

「働きやすい職場です」「アットホームな雰囲気です」といった曖昧な表現ではなく、社員インタビュー、社内イベントの様子、働き方の柔軟性、福利厚生の特徴など、具体的なエピソードや数字を用いて「見える化」することが重要です。

求職者が知りたいのは、「この会社で自分はどう成長できるか」「どんな毎日を過ごすのか」という実像です。その答えを、写真や動画、ブログ記事、SNS投稿など、様々なフォーマットで発信することで、信頼と共感を生み出します。

魅力を明確にしたら、次はその情報を「どこで誰に届けるか」を考えます。従来の求人媒体だけでなく、採用サイト、SNS(Instagram、X、TikTokなど)、動画配信、オウンドメディア、Web広告、スカウトサービスなど、採用チャネルは多様化しています。

ここで重要なのは、ターゲット人材の行動習慣に合わせたチャネル選定です。20代の求職者であればSNSとの親和性が高く、ベテラン人材にはLinkedInや業界系メディアのほうが有効な場合もあります。

限られた予算や工数を最大限に活かすためにも、チャネルごとの特性を理解し、優先順位をつけて展開しましょう。

採用マーケティングは、短期的に応募者を集めるだけでなく、「まだ応募には至っていないが、自社に興味を持ってくれている人材」との関係性を築いていく活動も含みます。

そのための手法が「タレントプール」の形成です。採用サイトのメルマガ登録、LINE公式アカウント、SNSのフォロワー、イベント参加者などを通じて、継続的に情報を届け、関係を育てていきます。

転職潜在層に対して少しずつ興味を高めてもらい、いざ求人を出した際には、すでに自社のファンになっている人たちが応募してくれる──この状態をつくることで、採用活動の安定性が大きく向上します。

採用マーケティングは、実行して終わりではありません。最終的なゴールは「採用成功」であり、そのためには各施策の成果を可視化し、改善を繰り返す必要があります。

たとえば、

などを定期的に確認し、「どこで離脱しているか」「どの施策が最も応募に結びついているか」を分析します。

こうした数値を元に仮説を立て、情報発信のタイミング・チャネル・内容を調整していくことで、より効果的な採用活動を継続的に実現できます。

採用マーケティングでは、ターゲット人材に自社の魅力を的確に届け、応募につなげるための具体的な施策が欠かせません。ここでは、代表的な6つの施策について詳しく解説します。

採用ブランディングとは、「この会社で働きたい」と思ってもらうための企業イメージづくりです。求職者にとって、企業選びは給与や勤務地だけでなく、「どんな人たちがいて、どんな文化があるか」も重視される時代です。

採用ブランディングでは、理念・ビジョン、働き方、キャリア支援、社風など、自社らしさを言語化・ビジュアル化し、統一されたメッセージとして発信します。表面的なキャッチコピーだけでなく、「この会社で働く意味」まで伝えることで、求職者との共感が生まれます。

採用ブランディングが確立されていれば、求人を出していない時期でもファンを育てることができ、長期的な採用力の強化につながります。

求職者との接点を増やすには、役立つ情報や共感を得られるストーリーを継続的に発信する「コンテンツマーケティング」が有効です。たとえば以下のような媒体・形式があります。

特に若い世代は情報収集をスマホで行う傾向が強いため、画像や動画で直感的に伝える工夫が重要です。フォロワーとの双方向コミュニケーションを通じて、企業への親近感を育てることもできます。

採用の成否を大きく左右するのが、採用サイトやランディングページ(LP)の質です。ただ求人情報を掲載するだけでなく、構成・導線・コンテンツのすべてが「応募を後押しする設計」になっているかを見直しましょう。

理想的な採用サイトでは、

といった点に配慮し、求職者がストレスなく「応募したい」と思える体験を提供することが重要です。

自社に興味を持ってもらうのを待つのではなく、こちらから候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」も、採用マーケティングにおける重要な手法です。

スカウトメールでは、テンプレートだけでなく、個別の経歴や興味関心に合わせたメッセージを送ることがポイントです。形式的な内容ではなく、「なぜあなたに声をかけたのか」が伝わる文面であれば、返信率も高まります。

また、複数回のタッチポイントを設けて「今すぐ転職を考えていない人材」とも関係性を築いておくことで、中長期的な採用の土台を作ることができます。

求人媒体だけでなく、Web広告の活用も採用マーケティングに欠かせません。特に、以下のような媒体が有効です。

ターゲット人材の属性や転職意欲の段階に合わせて、クリエイティブや配信先を最適化することで、応募単価の削減と応募者の質の向上が期待できます。

求職者が最も気になるのは、「この会社に入ったら、自分はどうなるのか?」というリアルな視点です。そこで効果を発揮するのが、社員インタビューやストーリーテリングの手法です。

たとえば以下のような切り口が考えられます。

顔写真・仕事内容・社内の空気感など、実際の「働くイメージ」が湧くコンテンツを通じて、共感と信頼を得ることができます。これにより、ただ応募数を増やすのではなく、「自社とマッチする人材」を引き寄せやすくなります。

採用マーケティングは、ただ施策を実行するだけでは成果に結びつきません。自社に合った戦略設計と、継続的な改善が不可欠です。ここでは、成果を最大化するために意識したい4つのポイントを紹介します。

どのチャネルでも、求職者に届けるメッセージに一貫性があることが極めて重要です。採用サイト、SNS、求人媒体、スカウトメールなど、それぞれの接点で伝える内容にズレがあると、企業の印象にブレが生じてしまいます。

例えば、SNSでは「自由でフラットな職場」を強調しているのに、採用サイトでは「厳格なルールとプロ意識」を前面に出していたら、求職者は混乱します。ブランドメッセージは、企業の理念やカルチャー、求める人物像に基づき、媒体ごとに言い回しやトーンを調整しつつも、根幹の軸はぶらさないようにしましょう。

統一感のある発信は、企業としての信頼性を高め、「この会社は自分に合いそうだ」と感じてもらいやすくなります。

採用マーケティングもマーケティングである以上、効果測定が欠かせません。感覚的な判断ではなく、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に分析・改善を行いましょう。

主なKPI例:

これらの数値を追うことで、「どのチャネルが効果的か」「どの段階で離脱しているか」が可視化され、適切な改善施策につなげられます。また、定点観測をすることで、社内の採用活動に対する説明責任も果たしやすくなります。

採用マーケティングは、人事部門だけで完結する取り組みではありません。とくに、コンテンツ作成や広告運用、ブランディングといった分野では、広報部門やマーケティング部門のノウハウが不可欠です。

社内に協力体制を築き、役割を明確に分担することで、より戦略的な採用活動が実現します。たとえば以下のような連携が考えられます。

各部門の知見を持ち寄ることで、より多角的で質の高い採用マーケティングが可能になります。

最後に重要なのが、候補者視点での体験設計です。採用マーケティングの目的は、あくまで「求職者が魅力を感じ、応募してくれること」です。そのためには、接点すべてにおける体験(Candidate Experience:CX)を丁寧に設計する必要があります。

例えば、

といった体験は、どれだけ前段のマーケティングがうまくいっていても、企業への信頼を損ねてしまいます。

CXを高めるためには、

といった工夫が求められます。特に若い世代は、選考を通じて企業文化を感じ取り、入社意欲を判断する傾向が強いため、選考プロセスそのものが「ブランド体験の場」となっていることを意識しましょう。

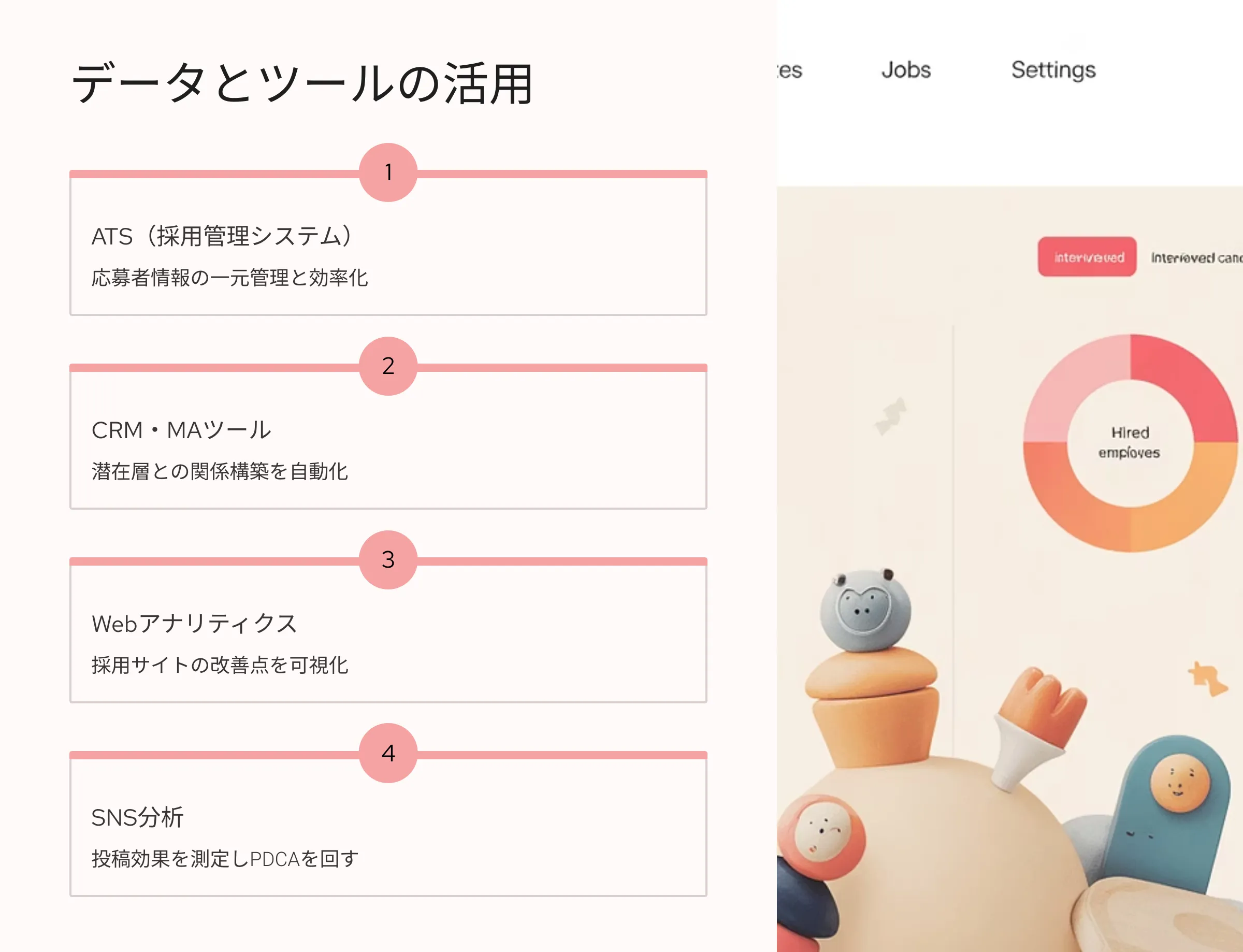

採用マーケティングを成功に導くためには、直感や経験だけでなく、データに基づく判断とツールの活用が欠かせません。ここでは、採用活動を効率化し、改善のヒントを得るために有効なツールや活用方法について紹介します。

ATS(Applicant Tracking System)は、応募者の情報を一元管理し、採用プロセスをスムーズに進めるための基盤です。応募受付から面接調整、選考結果の管理までを効率化でき、採用担当者の業務負担を大きく軽減します。

また、ATSを導入することで、応募者の属性、応募経路、選考通過率などのデータを蓄積・可視化できるようになり、効果的なチャネル分析や改善にもつながります。特に母集団形成が課題の企業では、どのチャネルが応募に結びついているかを数値で把握できる点が大きなメリットです。

採用マーケティングの本質は「候補者との関係構築」にあります。その意味で、営業やマーケティングの世界で活用されているCRM(顧客管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを応用することは非常に効果的です。

CRMを活用すれば、イベント参加者やインターン経験者といった「潜在層」の接点情報を蓄積し、段階的にアプローチすることが可能です。さらにMAツールを活用すれば、求職者の興味関心に応じたコンテンツ配信やリマインドメールの自動送信などが実現し、効率的に関係を育むことができます。

従来の「応募が来るのを待つ」採用から、「企業側から関係を育てていく」採用へと進化する鍵となるツール群です。

採用サイトや採用ブログの運用においては、Web解析ツールの活用が不可欠です。代表的なものがGoogleアナリティクスです。ユーザーの訪問経路、滞在時間、コンバージョン率などを把握することで、「どのページが読まれているか」「どこで離脱しているか」といった具体的な改善ポイントを見つけることができます。

また、ヒートマップツールを併用すれば、ユーザーがどこをクリックしているか、どこまでスクロールしているかを視覚的に確認できます。これはUI/UXの改善だけでなく、訴求ポイントの見直しにも役立ちます。

採用サイトを「ただ置いているだけ」にせず、データをもとに改善し続ける姿勢が、求職者との効果的な接点づくりにつながります。

SNSは、企業のカルチャーや働き方を伝える上で非常に有効な採用チャネルです。しかし「投稿して終わり」では、効果は限定的です。SNS分析ツールを用いることで、投稿ごとのエンゲージメント、リーチ、フォロワー増加数などを把握し、投稿内容やタイミングの改善に活かすことができます。

たとえばInstagramなら、ストーリーズとリールのどちらが効果的か、どのハッシュタグが採用ターゲットに届いているか、といった細かなデータを検証できます。TwitterやFacebookも同様に、投稿管理ツールと連携することで、過去のデータを蓄積・比較できるようになります。

これらのデータを活用しながらPDCAを回していくことで、SNSからの応募数を安定的に伸ばすことが可能です。

採用やWebマーケティングに関する理解をさらに深めたい方には、以下の記事もおすすめです。

少子高齢化と人材獲得競争の激化により、企業はただ求人情報を出すだけでは応募を集めにくくなっています。これからの時代に求められるのは、「待つ採用」ではなく、「働きたいと思ってもらえる企業になるためのアプローチ」、すなわち採用マーケティングです。

自社の魅力を深く理解し、明確なペルソナに向けて情報発信を行い、適切なチャネルで接点を設計する。さらに、ATSやCRMといったツールを活用しながら、データドリブンで改善を重ねていくことで、求職者との関係性を長期的に育てていくことが可能になります。

採用マーケティングは、単なる「応募者を集める手法」ではありません。企業のカルチャーや価値観を伝え、「この会社で働きたい」と心から感じてもらうためのコミュニケーション活動です。

変化の激しい採用市場において、「選ばれる企業」であり続けるために、いまこそ採用マーケティングを本格的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

採用サイトは、会社の魅力を伝える最強のブランディングツールです。

デザイン・コピー・構成すべてにこだわり、”らしさ”を言語化・ビジュアル化した採用サイトをARDEMが制作します。

「いい人が来ない」から「この会社で働きたい」へ、採用を変える第一歩を。

▶ 採用サイトの相談をしてみる

関連記事

ARDEM広報担当

Harada Asuka

Author Profile

「誰かの『伝えたい』を、ちゃんと届く形にしたい」そんな思いから、2024年に中途入社。

これまで複数のブランディング案件に従事し、サービス認知度の向上や採用応募数の倍増など、成果に結びつくコミュニケーション設計を実践。

UX・SEO・CV導線を意識したコンテンツ制作を得意とし、見た人に伝わるだけでなく、行動につながる設計を重視。

情報の届け方ひとつでビジネスが大きく変わる面白さに惹かれ、現在は自社サービス運用・サービスブランディング・採用ブランディングを担当している。

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。