Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

「採用コストが高すぎる…」「もっと費用対効果の高い採用をしたい」 そうお悩みではありませんか?

この記事では、採用コストの内訳から、いますぐできる具体的な削減方法まで、詳しく解説します。媒体の見直し、RPOの活用、採用広報の強化など、明日から実践できるノウハウが満載。

そして、記事の後半では、中小企業・ベンチャー企業が採用コストを削減するためのヒントもお届けします。

この記事を読めば、採用コストを最適化し、優秀な人材を効率的に獲得するための第一歩を踏み出せるでしょう。

採用コストの見直しをお考えなら

採用コスト削減の鍵は、「的確な母集団形成」と「ミスマッチの防止」。

そのためには、自社の魅力を正しく伝える“採用サイトの整備”が有効です。

ARDEMでは、札幌を拠点に多くの採用サイトを手がけてきた実績があります。

採用課題に応じたサイト構成やコンテンツ制作も、ぜひご相談ください。

▶ 相談する

採用活動におけるコストを理解することは、費用対効果の高い採用戦略を構築するための第一歩です。

採用コストは多岐にわたるため、まずはその内訳を正確に把握し、どこに費用が集中しているのかを分析することが重要です。

採用活動には、さまざまな費用が発生します。大きく分けて「直接費用」と「間接費用」があり、それぞれさらに細分化できます。

媒体への掲載料(Web求人サイト、求人誌、自社サイトなど)。掲載期間や広告のサイズによって費用が変動します。

人材紹介会社に支払う手数料。採用者の年収の一定割合( geralmente 30%前後)が一般的です。

会社説明会や合同説明会などの開催費用(会場費、備品費、運営費など)。

面接に来社する応募者の交通費。遠方からの応募者の場合は高額になることもあります。

適性検査ツール、面接予約システムなどの利用料。

応募書類郵送費、合否通知発送費など。

採用活動に携わる人事担当者の給与。

面接官として参加する社員の給与。

採用活動に関連する部署の費用(例: 研修費、広報費の一部など)。

これらの費用を正確に把握することで、採用活動全体のコスト構造を可視化できます。

各費用の詳細を記録し、定期的に見直すことで、無駄なコストを削減し、費用対効果を高めるための具体的な対策を立てることができます。

採用活動の費用対効果を測る上で、採用単価の計算は非常に重要です。採用単価を算出することで、一人あたりの採用にかかるコストを把握し、改善点を見つけることができます。

採用単価の計算式

採用単価 = 採用活動にかかった総費用 ÷ 採用人数

計算例

この例では、一人採用するのに50万円のコストがかかっていることになります。

この採用単価を参考に、他の採用手法と比較したり、過去のデータと比較したりすることで、自社の採用活動の効率を評価できます。

採用単価の内訳を詳細に分析し、どの費用項目が高いのかを把握します。例えば、人材紹介料が高い場合は、他の採用手法への切り替えを検討できます。

採用単価の目標値を設定し、それに向けて改善策を実行します。目標値を達成するために、定期的に採用活動を見直すことが重要です。

業界や競合他社の採用単価を参考に、自社の採用活動のコストパフォーマンスを評価します。比較することで、自社の強みと弱みを把握し、改善のヒントを得ることができます。

採用単価を正しく計算し、分析することで、採用活動の改善点を明確にし、より効率的な採用戦略を立てることが可能になります。

採用コストを削減するためには、具体的な方法を理解し、自社の状況に合わせて対策を講じることが重要です。

採用活動においては、知らず知らずのうちに多くの費用が積み重なってしまうケースも少なくありません。

ここでは、すぐに実践できる5つの方法を紹介します。これらの方法は、単にコストを下げるだけでなく、採用の質や効率そのものを高めることにもつながります。

求人媒体は、採用コストの中でもとりわけ大きな割合を占める項目の一つです。

特に有料求人広告の出稿は、掲載回数や期間によって費用が膨らみやすく、効果が不明確なまま惰性的に契約を続けてしまっている企業も多く見受けられます。

費用対効果を最大化するためには、掲載媒体の選定と掲載内容の両面からの見直しが必要不可欠です。

媒体ごとに料金体系や露出方法、ターゲット層が異なるため、自社の求める人材に最適な媒体を選ぶことが第一歩となります。

例えば、若年層のアルバイトを募集したい場合には、InstagramやTikTokなどのSNS広告が有効です。一方で、専門性の高い職種であれば、業界特化型の求人サイトや職能別のスカウトサービスが効果を発揮します。

また、求人媒体には無料で掲載できるプラットフォームも存在します。IndeedやGoogleしごと検索など、自社の採用ページと連携することでコストをかけずに露出を確保できる方法もあります。

複数の媒体を実際に試しながら、応募数だけでなく応募の質や入社率を基準に、より高いパフォーマンスを発揮する媒体を見極めていきましょう。

同じ媒体を使っていても、原稿の内容によって応募の量と質には大きな差が生まれます。

掲載内容を充実させることで、応募者の関心を高めるだけでなく、ミスマッチによる離脱を防ぎ、結果として採用効率を向上させることが可能です。

具体的には、企業の魅力やビジョン、仕事内容の詳細、求める人物像を明確にし、ターゲットに響く表現を意識することが大切です。

例えば、「アットホームな職場」といった抽象的な表現ではなく、「20代〜30代が中心のチームで、週1回のミーティングで意見交換を行う」といった具体性があるほうが効果的です。

さらに、写真や動画を活用することで職場の雰囲気や働く人々の姿が伝わりやすくなり、応募者に安心感を与えることができます。

動画で社員インタビューや1日の流れを紹介することで、エントリーへの心理的ハードルを下げる効果も期待できます。

そして何よりも重要なのは、応募条件や待遇面を明確に示すことです。

給与・勤務時間・休日・福利厚生など、基本情報を省略せずに丁寧に記載することで、応募後のミスマッチを防ぎ、採用後の早期離職も減らすことができます。

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、採用業務の一部または全部を外部の専門業者に委託することを指します。

人材業界では中小企業から大企業まで幅広く活用されており、採用の専門性を高めつつ、効率化とコスト削減を両立する手段として注目されています。

自社で抱えるリソースやノウハウに限界を感じている場合、RPOの活用は現実的かつ有効な選択肢となり得ます。

採用活動には、求人原稿の作成、応募者とのやり取り、面接日程の調整、内定通知といった多くのタスクが伴います。

これらを社内で完結しようとすると、担当者の時間が細切れになり、重要な経営戦略や組織開発に割けるリソースが圧迫されてしまうケースが少なくありません。

RPOを活用すれば、応募者対応やスクリーニング、一次面接のアレンジなど、煩雑なオペレーション業務をプロに任せることができます。

その結果、人事担当者は採用広報の強化やカルチャーフィットの検討、内定後フォローのような戦略的業務に集中することができ、全体の採用力向上につながります。

また、業務の属人化を防げる点も見逃せません。担当者の急な退職や異動による採用活動の停滞リスクを軽減し、常に一定水準の採用活動を維持することができます。

RPO事業者は、採用に関する知見や業界トレンド、媒体選定、母集団形成などのノウハウを豊富に持っています。

これらの知識を活用することで、自社単独では得られない採用戦略を構築できる点が大きなメリットです。

たとえば、職種ごとに最適な母集団形成の方法や、応募数を増やすための訴求ポイント、競合との差別化要素の洗い出しなど、客観的な視点を取り入れながら質の高い採用が実現できます。

また、RPO企業はデータを活用したPDCAサイクルの運用にも長けており、施策の改善スピードも速いため、常に最新かつ最適な手法で運用されるのも特徴です。

加えて、面接官トレーニングや評価基準の見直し、採用広報資料のブラッシュアップといった、人材の見極め精度を高める支援も受けられるため、質の高い人材を安定的に採用したい企業には非常に有効です。

RPOの導入には一定の委託費用がかかるものの、中長期的にはコスト削減につながるケースが多いのが実情です。

たとえば、採用にかかる社内の人件費や教育コスト、求人広告の出稿費などを抑えることができ、社内工数の削減による生産性向上も期待できます。

さらに、最適な母集団形成や選考プロセスの改善により、採用ミスマッチのリスクが軽減されるため、早期退職による再募集や教育の手戻りなど、見えにくい“後方コスト”の削減にもつながります。

導入を検討する際は、部分的な委託(例:スクリーニング業務のみ、面接設定のみ)も可能な場合があるため、自社の課題に合わせて柔軟に活用するのが賢明です。

初期コストだけで判断せず、総合的な投資対効果(ROI)を見極めることが重要です。

採用広報を強化することは、企業の知名度や信頼性を高め、優秀な人材からの応募数を増やす上で極めて重要です。

特に採用市場が売り手優位となっている昨今、求職者にとって「知っている企業」「魅力が伝わる企業」であることが選ばれる条件となっています。

企業が何を大切にしていて、どんな人が働いているのか、社風や価値観などを積極的に発信することで、「ここで働いてみたい」と感じてもらえるきっかけを生み出すことができます。

自社の魅力を外部に伝えるには、表面的な情報だけでなく、リアルで信頼性の高い情報発信が重要です。

「どのような思いで仕事に取り組んでいるのか」「どのようなキャリアステップがあるのか」「日々の働き方やコミュニケーションの雰囲気はどうか」といった、求職者が実際の職場をイメージしやすい情報を提供することが求められます。

具体的には、以下のようなコンテンツが効果的です。

採用特設サイトや会社ブログ、YouTubeチャンネルを通じて、オウンドメディアとして発信することも推奨されます。

これにより、情報の正確性・一貫性が担保され、企業ブランディングの強化にもつながります。

採用広報は「誰に届けるか」によって内容や媒体を柔軟に変える必要があります。

新卒・第二新卒・ミドル層・専門職など、対象層によって関心を持つ情報が異なるため、一律のメッセージでは届きません。

たとえば、若手層には「キャリア形成」「成長環境」「若手の活躍実績」などを軸に、未来志向の内容が効果的です。

一方、経験豊富な層には「裁量権のある働き方」「専門性を活かせるプロジェクト」「マネジメントポジション」などの訴求が響きます。

また、女性や子育て世代に向けては「育休・産休制度の活用事例」「時短勤務制度」「ダイバーシティ推進の取り組み」などをアピールすることで、共感と安心感を与えることができます。

ターゲット別にLP(ランディングページ)や特設ページを用意するのも、効果的な手法です。

SNSは採用広報の即時性・拡散性に優れた媒体であり、近年ではTwitter(X)、Instagram、TikTok、LinkedInなど、各媒体の特性を活かした運用が求められています。

企業の公式アカウントから求人情報を発信するだけでなく、社員の日常や業務風景、イベントレポート、働き方の紹介などを通じて、「生きた企業像」を伝えることが可能です。

社員が登場する投稿は特に反応が良く、親しみや信頼感を高める効果があります。

SNS運用においては、以下のような工夫が効果的です。

SNSは双方向性のあるメディアでもあるため、応募者からの質問に回答したり、コメントへの返信を行うなど、「企業と人との距離を縮める場」として活用すると、より高い採用広報効果が得られます。

採用におけるミスマッチは、早期離職やモチベーション低下の主な原因となり、結果として採用コストの増大を招きます。

企業にとっては再採用の手間と費用が発生し、現場には業務の引き継ぎや再教育の負担が生じるため、組織全体への影響も無視できません。

ミスマッチを防ぐには、「入社前の情報提供」と「入社後のフォロー」の両面からアプローチすることが重要です。

応募者に対して、企業理念やビジョン、仕事内容、社風、労働条件などをできる限り正確かつ具体的に伝えることが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。

特に「何を大切にしている会社なのか」「どのような人材が活躍しているのか」「職場の人間関係や働き方はどうか」といった情報は、応募者の判断材料として極めて重要です。

面接だけでなく、会社説明会や社員とのカジュアル面談、職場見学などの機会を設けることで、相互理解を深めることができます。

また、求人広告や企業サイトに掲載する情報にも注意が必要です。魅力的に見せようとするあまり誇張表現や不正確な情報を掲載すると、入社後のギャップにつながり、結果として早期退職に至る可能性が高まります。

求職者の立場に立った正直で透明性の高い情報発信を心がけましょう。

たとえ入社前に丁寧な情報提供を行っても、入社後の環境や人間関係に不安を感じた場合には、離職リスクは依然として残ります。

そのため、オンボーディング施策として、入社初期のフォローアップを徹底することが欠かせません。

具体的には、定期的な1on1ミーティングの実施、メンター制度の導入、業務マニュアルの整備などが効果的です。

また、新入社員が気軽に相談できる環境を整え、心理的安全性を確保することで、職場への適応がスムーズになります。

「相談しにくい」「放置されている」と感じさせないよう、直属の上司だけでなく、人事や同僚とのコミュニケーション機会も積極的に設けることが望ましいでしょう。

悩みや不安の芽を早期に拾い上げて対応することが、長期的な定着率の向上につながります。

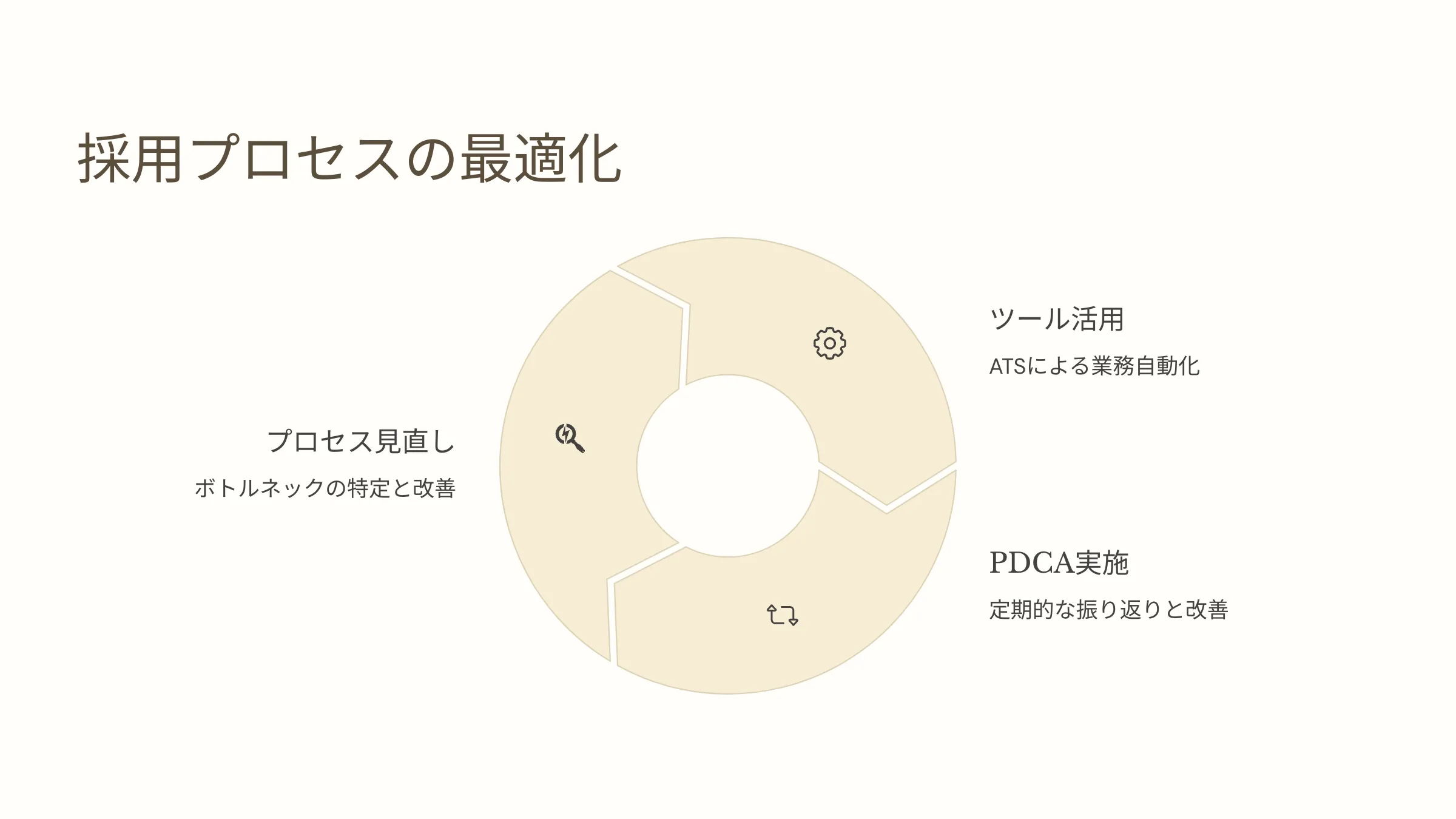

採用プロセスを最適化することは、採用活動の生産性を向上させるだけでなく、コスト削減にも直結します。

非効率なプロセスや属人的な運用は、時間と費用の浪費を招き、採用の質にも悪影響を与えるため、全体像を可視化し、計画的な改善を進めることが重要です。

まず、現在の採用フローを洗い出し、各ステップの所要時間や関与者、発生している課題などを整理します。

書類選考にかかる時間が長すぎる、面接日程の調整に手間がかかっている、意思決定までに複数部門を経由して遅延している――こうしたボトルネックを明確にすることが、見直しの第一歩です。

例えば、書類選考では求める人物像や評価基準をあらかじめ定めることで、属人的な判断を避け、迅速かつ一貫した対応が可能になります。

また、最終面接の前に必要以上のステップを設けている場合は、面接回数を減らすことで、採用スピードを上げ、優秀な人材の離脱を防ぐ効果も期待できます。

近年では、採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)を活用してプロセスの標準化と自動化を進める企業が増えています。

ATSを使えば、応募者情報の一元管理、面接評価の共有、合否連絡の自動送信などが可能になり、採用担当者の業務負担を大幅に軽減できます。

また、面接予約システムやチャットボットなども導入することで、応募者とのコミュニケーションを効率化し、スムーズなやりとりが実現します。

特に複数の面接官や関係者が関わる場合には、日程調整ツールとの連携により、無駄な調整作業を大幅に削減できます。

採用活動も一度きりで終わらせるのではなく、結果を振り返り、改善点を見つけて次に活かすPDCAサイクルが必要です。

たとえば、どの求人媒体からの応募が最も採用につながったか、どの部署の選考が長引きやすいか、離職率が高い入社経路はないかといった分析を定期的に行いましょう。

こうした分析結果に基づいて、求人の表現を改善したり、面接官に対して評価基準の再教育を行ったりすることで、採用プロセス全体の質とスピードを着実に高めていくことができます。

中小企業やベンチャー企業は、大手企業と比較して、採用にかけられる予算やリソースが限られています。しかし、工夫次第で、大手企業に負けない効果的な採用活動を行うことが可能です。ここでは、中小企業やベンチャー企業が、採用コストを削減するための具体的なヒントを紹介します。

中小企業やベンチャー企業が、採用コストを削減するために、まず取り組むべきは、採用媒体の見直しです。

大手企業が利用するような高額な求人広告媒体ではなく、自社のターゲット層に合った媒体を選定することが重要です。

費用をかけずに、多くの求職者へ情報を届けることができます。掲載方法を工夫することで、より多くの応募を集めることも可能です。

FacebookやLinkedInなどのSNSを活用することで、特定のスキルや経験を持つ人材に絞って広告を配信できます。費用対効果が高く、潜在的な求職者へアプローチできます。

自社サイトの採用ページを充実させることで、企業の魅力を効果的に発信できます。求職者からの応募を促進し、採用コストを削減できます。

特定の職種や業界に特化した求人サイトを利用することで、ターゲットとする人材にピンポイントでアプローチできます。採用のミスマッチを防ぎ、効率的な採用活動を実現できます。

中小企業やベンチャー企業は、採用方法を工夫することで、コストを抑えながら、優秀な人材を獲得できます。

社員からの紹介による採用は、企業の文化や価値観に合った人材を獲得しやすく、採用コストを抑えることができます。紹介者にインセンティブを付与するなどの工夫も有効です。

インターンシップを通じて、学生の能力や適性を見極めることができます。採用後のミスマッチを防ぎ、早期離職を抑制できます。インターンシップ参加者の中から、優秀な人材を採用することも可能です。

応募前のカジュアルな面談を実施することで、企業と求職者の相互理解を深めることができます。ミスマッチを防ぎ、入社後の定着率を高める効果が期待できます。

オンライン面接を活用することで、面接にかかる交通費や時間を削減できます。遠方の人材も積極的に採用できるようになり、採用の幅が広がります。

採用業務の一部をアウトソーシングすることで、採用コストを削減し、効率的な採用活動を行うことができます。

採用業務の一部または全部を外部に委託することで、専門的なノウハウを活用し、採用の質を向上させることができます。人事担当者は、より戦略的な業務に集中できるようになり、業務効率が向上します。

採用管理システム(ATS)などの採用ツールを導入することで、採用業務の効率化を図り、コスト削減につなげることができます。応募者の管理、選考状況の把握、面接日程調整などを効率的に行うことができます。

採用ブランディングを強化することで、企業の認知度を高め、優秀な人材からの応募を促進できます。中小企業やベンチャー企業は、大手企業と比較して、採用ブランディングに力を入れることで、差別化を図ることができます。

自社の強みや、社員が働きがいを感じるポイントを明確にし、積極的に発信しましょう。企業のウェブサイトやSNS、ブログなどを活用し、企業の情報を発信します。社員インタビューや、職場環境を紹介する動画なども効果的です。

継続的に情報発信することで、企業の認知度を高め、優秀な人材からの応募を促進できます。定期的に採用情報を更新し、企業の最新情報を発信しましょう。

SNSを活用して、企業の情報を発信し、積極的に情報交換を行いましょう。SNSを通じて、企業のブランドイメージを向上させ、優秀な人材からの応募を促進します。採用に関する情報を発信するだけでなく、社員との交流や、企業文化を伝えるコンテンツも発信しましょう。

中小企業やベンチャー企業が、上記のようなヒントを参考に、自社の状況に合った採用コスト削減策を講じることで、限られた予算の中でも、優秀な人材を獲得し、企業の成長を加速させることが可能です。

● 採用サイトとは?必要性は? 企業が知っておくべき基本と活用方法

採用サイトの基本的な役割や、企業が導入すべき理由について丁寧に解説。

初めて採用サイトの導入を検討する方におすすめの入門記事です。

● 失敗しない求人採用サイト作成法!必要なツールとコンテンツ設計のポイント

実際の採用サイト制作に役立つ、ツール選びやコンテンツ構成のノウハウを紹介。

採用成功に直結するポイントを押さえたい方に役立つ実践的な内容です。

採用コスト削減は、企業の成長を支える重要な要素です。この記事では、採用コストの内訳から、具体的な削減方法、成功事例、中小企業向けのヒントまで、幅広く解説しました。

採用コストを最適化することで、企業の財務状況を改善し、より多くのリソースを他の事業に投資できます。さらに、質の高い人材を効率的に獲得することで、組織全体の生産性向上にもつながります。

今回ご紹介した5つの方法、求人媒体の見直し、RPOの活用、採用広報の強化、ミスマッチ防止策、採用プロセスの最適化を参考に、自社の状況に合った対策を講じましょう。

中小企業やベンチャー企業でも、工夫次第で採用コストを削減し、優秀な人材を獲得することは十分に可能です。最新の採用トレンドや成功事例を参考に、積極的に情報収集を行い、自社に最適な採用戦略を構築しましょう。

採用コスト削減は、一朝一夕にできるものではありません。継続的な改善と、PDCAサイクルを回すことが重要です。この記事が、皆様の採用活動の一助となれば幸いです。

より良い採用活動を通じて、企業の成長を加速させていきましょう!

採用サイトでコストを抑えるという選択肢

求人広告費に頼りきりの採用から、自社サイトを活用した戦略的採用へ。

ARDEMでは、札幌企業を中心に「採用コストを抑えるサイト制作」を支援しています。

業種や採用難易度に合わせたご提案が可能ですので、お気軽にご相談ください。

初回のヒアリング・ご提案は無料です。

▶ 無料相談・お見積りはこちら

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。