Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

インターネットで情報発信をする際に欠かせない「ドメイン」と「サーバー」。言葉は聞いたことがあっても、「違いがわからない」「どちらも同じようなものに思える」という方は意外と多いのではないでしょうか。

ドメインとサーバーは、Webサイトを構築・運営するうえでの基礎中の基礎。たとえるなら、ドメインは“インターネット上の住所”、サーバーはその住所に建てられた“建物”のような役割を果たします。この関係性を正しく理解していないと、思わぬトラブルや非効率な運用につながることもあります。

この記事では、初めてWebサイトに関わる方でも安心して読めるように、ドメインとサーバーの基本的な仕組みからその違い、取得・契約の方法、そして中小企業や個人事業主が押さえておくべきポイントまでをわかりやすく解説します。Web担当者はもちろん、経営者やフリーランスの方もぜひ参考にしてください。

ホームページ制作をご検討中の方へ

ドメイン取得からサーバー設定、Webサイト制作までワンストップで対応可能です。技術的なことがわからなくても大丈夫。まずはお気軽にご相談ください。

▶ [無料相談はこちら]

ドメインとは、インターネット上の「住所」のような役割を果たすものです。たとえば、https://example.com の「example.com」部分がドメインにあたります。自宅に住所があるように、Webサイトにもアクセスするための目印が必要で、それがドメインというわけです。ユーザーはこのドメイン名を使ってWebサイトにアクセスしたり、メールを送信したりするため、分かりやすく覚えやすい名前が求められます。

IPアドレスという数字の羅列を直接入力してもWebサイトにたどり着けますが、数字だけでは覚えづらいため、人が使いやすい形に変換されたものがドメインです。ドメインは、インターネットの世界においてユーザーと情報をつなぐ基本的な入り口となっています。

ドメイン名は階層構造になっており、右から左へ向かって詳細になる仕組みです。たとえば、「example.co.jp」というドメインは、「.jp」が最上位のドメイン(トップレベルドメイン)、その左の「co」が属性型のセカンドレベルドメイン、さらに左の「example」が任意の名前という構成です。

トップレベルドメイン(TLD)は、さらに大きく2種類に分けられます。1つ目は、.com や .net、.org などの汎用トップレベルドメイン(gTLD)。2つ目は、.jp(日本)や .us(アメリカ)、.fr(フランス)など国ごとに割り当てられた国別トップレベルドメイン(ccTLD)です。

日本国内で企業活動をしている場合は、信頼性の観点から .jp や .co.jp のような国別ドメインを選ぶ企業も多くあります。一方で、グローバル展開を視野に入れている場合やブランド名を強調したい場合には、.com や .tokyo など、自由度の高いgTLDを活用するケースも見られます。

Webサイトを運営する際、ドメインには「独自ドメイン」と「無料ドメイン」の2種類があります。独自ドメインとは、所有者が自分で取得・管理するオリジナルのドメイン名のことで、たとえば「mycompany.jp」や「example.com」などが該当します。

これに対して無料ドメインは、ブログサービスや無料ホームページサービスが提供するサブドメインを指します。たとえば「username.example-site.com」のような形式です。

独自ドメインの大きな利点は、信頼性と資産価値の高さです。ビジネスを行う上では、メールアドレスやサイトURLに企業名を含めることでブランド力を高めたり、検索エンジン上での評価を向上させたりする効果が期待できます。また、長期的にドメインを運用することで、ドメイン自体がSEO上の価値を持つようになる場合もあります。

一方で、無料ドメインは手軽に始められる反面、第三者のサービスに依存しているため、サービス終了や利用規約の変更によりサイト運営に支障が出るリスクがあります。ビジネス用途であれば、多少のコストをかけてでも独自ドメインを取得することが望ましいといえるでしょう。

サーバーとは、Webサイトのデータやプログラムを保管し、インターネット経由でユーザーに情報を届けるためのコンピュータのことです。よく「ドメインが住所なら、サーバーは土地や建物」と例えられるのは、サーバーが情報の保管庫として機能し、その中にWebサイトの構成要素(HTML、画像、動画、プログラムなど)すべてが収められているからです。

ユーザーがWebブラウザでドメインを入力すると、その情報はDNSを通じてサーバーに届けられます。サーバーはリクエストに応じて、指定されたWebページのデータを返し、ブラウザに表示させます。この一連のやり取りが瞬時に行われることで、私たちは日常的にWebサイトを閲覧できているのです。

サーバーの存在がなければ、Webサイトはインターネット上で「空き地」となり、誰にも見てもらうことができません。つまり、ドメインとサーバーはセットで初めてWebサイトとして機能することになります。

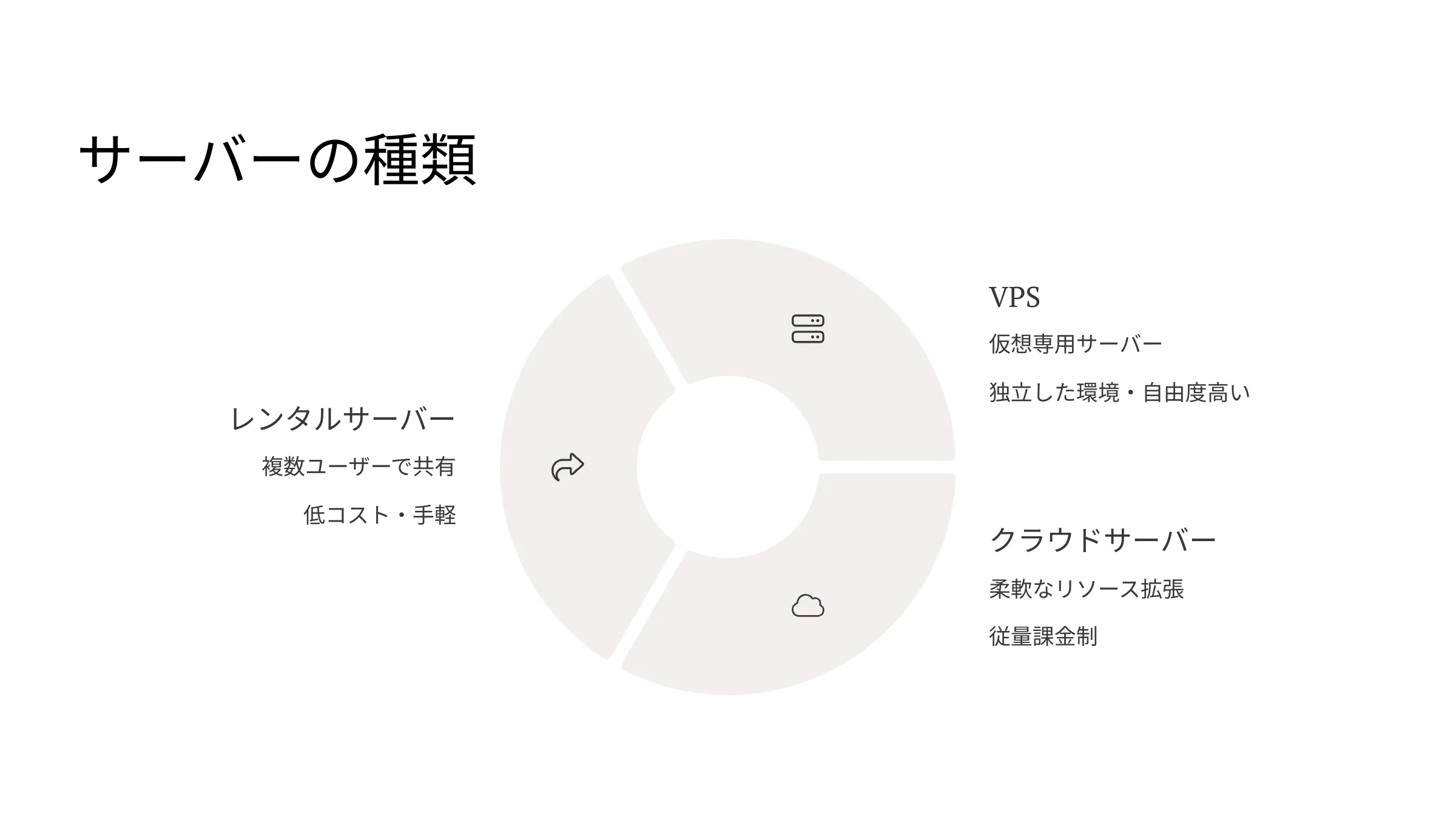

サーバーにはいくつかの種類があり、目的や予算、運用体制に応じて適した形態を選ぶ必要があります。特に中小企業や個人事業主にとって代表的な選択肢となるのが、レンタルサーバー、VPS(仮想専用サーバー)、クラウドサーバーの3つです。

レンタルサーバーは、1台の物理サーバーを複数のユーザーで共有するサービスです。もっとも手軽でコストが安いため、個人サイトや小規模な企業ホームページに適しています。ただし、他の利用者の影響を受けやすく、カスタマイズ性が限られるという制約もあります。

**VPS(Virtual Private Server)**は、物理サーバー上に仮想的に複数のサーバー環境を構築する方式です。ユーザーごとに独立したサーバー空間が提供され、自由度の高い設定が可能になります。中規模のECサイトや、独自のアプリを動かしたい場合に向いていますが、ある程度のサーバー管理スキルも求められます。

クラウドサーバーは、複数の物理サーバーを組み合わせて仮想化されたサーバー環境で、アクセス量に応じてリソースを柔軟に拡張できる点が最大の特長です。大規模サイトや急激なアクセス変動が予想されるサービスに適しており、近年では導入する企業も増えています。料金は従量課金が一般的で、コストの最適化も可能です。

サーバー選びは、Webサイトの快適な運用を左右する重要な要素です。以下の3つの観点を押さえておくと、目的に合ったサーバーを選びやすくなります。

表示速度は、ユーザー体験に直結します。表示が遅いサイトは離脱率が高まり、SEOにも悪影響を及ぼします。高性能なCPUや高速SSDを採用しているサーバーを選ぶことで、レスポンス向上が期待できます。また、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)との併用でさらにスピード改善が図れます。

画像や動画、ファイルのアップロードが多いサイトでは、容量も重要な指標です。テキスト中心のサイトであれば数GBでも十分ですが、ECサイトや採用サイトのようにコンテンツが豊富な場合は、初期容量が多めのプランを選ぶと安心です。

サーバーが安定して稼働するかどうかは、Webサイトの信頼性そのものに関わります。サービス提供会社が提示する「稼働率99.9%以上」などの数値を確認し、障害時のサポート体制やバックアップ機能の有無もあわせてチェックしましょう。

これらの条件を総合的に比較し、事業の規模や将来の展開も視野に入れてサーバーを選ぶことが、Webサイトの成長を支える土台になります。

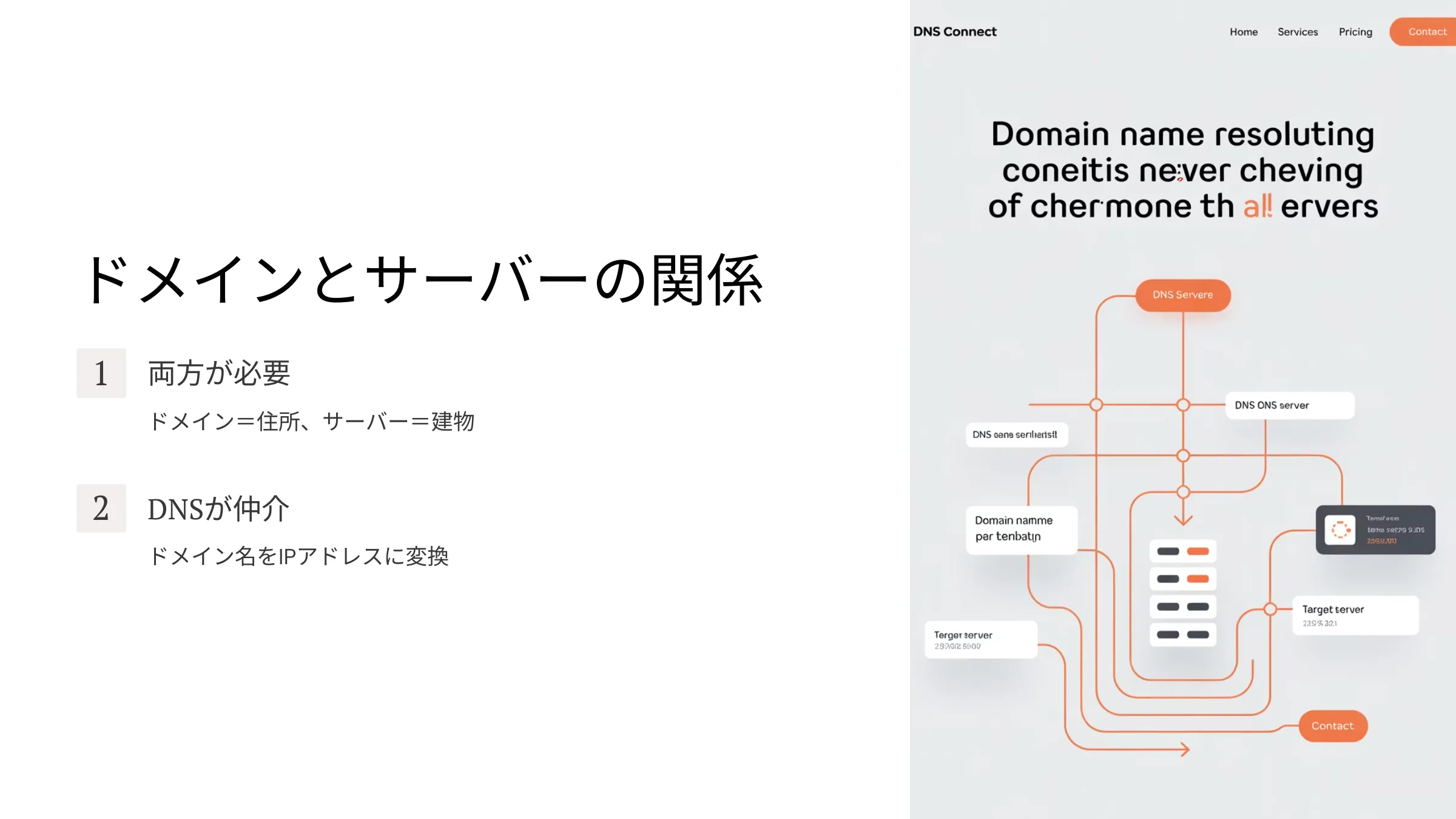

Webサイトをインターネット上で公開するには、「ドメイン」と「サーバー」の両方が必要不可欠です。片方だけでは成り立ちません。

ドメインはWebサイトの住所であり、ユーザーがWebブラウザに入力してアクセスするための「名前」です。一方で、サーバーはその住所に紐づく実体、つまりWebサイトのデータ(HTML・CSS・画像・動画など)を保管・提供するための場所です。

たとえば、ドメインだけを取得しても、その先に情報を届けるサーバーがなければ、訪問者は何も見ることができません。逆に、サーバーを契約しても、それを指し示すドメインがなければ、ユーザーがサイトにアクセスする手段が存在しないのです。

Webサイトを開設するには、この2つをセットで用意し、正しく連携させることで、はじめて「Web上の拠点」が完成します。

ドメインとサーバーは、それぞれ異なるサービス事業者から提供されることも多く、両者を連携させる「接着剤」のような役割を果たすのが DNS(Domain Name System) です。

DNSは、インターネット上でドメイン名とIPアドレスを相互に変換する仕組みで、以下のような流れで機能します。

1. ユーザーがブラウザに「example.com」と入力

2. DNSサーバーが「example.com は 123.456.78.90 というIPアドレス」と変換

3. そのIPアドレスに該当するサーバーへ接続し、サイトを表示

この変換情報(DNSレコード)は、ドメイン側で設定します。たとえば、ドメインをお名前.comで取得し、サーバーはエックスサーバーを使う場合、お名前.comの管理画面で「ネームサーバー」をエックスサーバーのものに変更する必要があります。これを設定することで、ドメインとサーバーが正しく紐づきます。

なお、DNS設定には反映まで数時間~最大72時間ほどかかることがあり、この期間中はアクセスが不安定になることもあるため注意が必要です。

ドメインとサーバーを揃え、Webサイトをインターネット上に公開するまでの一般的な流れを、以下にまとめます。

「.com」や「.jp」など、自社に合ったドメインを取得。空き状況やブランディングを考慮して選びましょう。

レンタルサーバーやクラウドサーバーなど、用途に応じたプランを選んで契約。必要に応じてSSL証明書なども設定します。

ドメイン管理会社の管理画面から、サーバー側のネームサーバー情報を入力。これにより、ドメインがサーバーに接続されます。

HTMLやCMS(WordPressなど)を使って作成したWebサイトのファイルを、FTPやサーバーの管理ツールでアップロードします。

ブラウザでドメインを入力し、サイトが正しく表示されるかを確認。問題がなければ公開完了です。

このように、ドメインとサーバーは役割がまったく異なりつつも、連携することで初めてWebサイトを公開する基盤となります。初心者にとってはややハードルの高い工程に思えるかもしれませんが、近年は「ドメイン取得+サーバー契約+サイト作成」をワンストップで提供するサービスも増えており、より手軽に始められる環境が整ってきています。

Webサイトを初めて立ち上げる方にとって、ドメインやサーバー選びは迷いどころです。とくに初心者が失敗しないためには、以下のようなポイントを押さえたサービスを選ぶと安心です。

複雑な専門用語が多いと、操作のたびに検索が必要になってしまいます。初心者向けにUIが整備されているかは重要な判断軸です。

電話やチャットでのサポート、マニュアルの充実など、困ったときにすぐ相談できる環境があるかを確認しましょう。

別々に契約することもできますが、同一サービスでセット契約できる方が手続きもDNS設定も簡単です。

コード知識がなくてもWebサイトを作成できるCMSを、ワンクリックで導入できる機能があると便利です。

国内で初心者から支持を集めている例としては、「エックスサーバー」「ロリポップ!」「さくらのレンタルサーバ」などがあります。

ドメインとサーバーは、SEO(検索エンジン最適化)やユーザーからの信頼性にも影響を与えます。

「.com」「.jp」「.co.jp」など、ドメインの末尾にはいくつかの種類があります。「.co.jp」は日本法人しか取得できないため、信頼性が高く見える傾向があります。一方で「.xyz」や「.info」などは無料で取得できることもあり、スパムと誤解されやすい場合があります。

表示速度が遅かったり、サーバーが頻繁にダウンするような環境では、SEOに不利です。Googleはページの読み込み速度をランキング要因の一つとしており、安定稼働するサーバーを選ぶことが大切です。

常時SSL(https://)はセキュリティ強化だけでなく、Googleも評価ポイントにしています。無料SSLを簡単に導入できるかどうかもサーバー選定のポイントです。

多くの格安サーバーでは、複数ユーザーで1つのIPアドレスを共有しますが、ブラックリストに入っているドメインと同居すると、メール到達率や信頼性に影響を及ぼす可能性もあります。ビジネス用途なら、専用IPアドレスを検討するのも一案です。

料金や契約に関しても、安さだけで判断するのではなく、将来的な継続性やサポート体制も含めて総合的に見極めることが重要です。

多くのドメイン取得サービスでは、初年度が格安でも更新時に倍以上の料金がかかることがあります。継続を前提にした料金設計になっているかチェックしましょう。

ドメインを他社に移管できないサービスもあるため、将来的な乗り換えを見据えるなら、移管可能かどうかの確認も必要です。

自動更新が有効になっていれば、契約忘れによるドメイン失効やサイト停止を防ぐことができます。ただし、更新料金が高額になることもあるため、料金通知のタイミングも重要です。

サーバー契約では、月額払いよりも年額や複数年契約のほうが割安になるケースがあります。長期的に運用する予定がある場合は、コスト面でも複数年契約を検討すると良いでしょう。

ドメインを取得すると、登録者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)が「Whois」というデータベースでインターネット上に公開されます。これは国際的なルールとして義務付けられているもので、ドメインの所有者が誰であるかを第三者が確認できるようにするためです。

しかし、個人や小規模事業者にとって、これらの情報がインターネット上で誰でも見られる状態になることは、プライバシーやセキュリティの観点から大きなリスクです。

多くのドメイン取得サービスでは、Whois情報の**代理公開(Whois情報公開代行)**というオプションが用意されています。この設定を有効にすることで、自身の情報の代わりにドメイン管理会社の情報が表示されるようになり、個人情報の漏洩を防ぐことができます。

ただし、一部のドメイン(例:.co.jpなど)では法人情報の公開が前提となっており、非公開にできない場合もあります。取得時にドメインの種類ごとの公開要件を確認することが重要です。

SSL(Secure Sockets Layer)は、Webサイトとユーザー間の通信を暗号化する技術です。SSLが導入されているサイトは、URLが「https://」で始まり、アドレスバーに鍵マークが表示されます。

SSLを導入する主なメリットは以下の通りです。

現在では、SSLは企業サイトに限らず、すべてのWebサイトで「導入が当然」とされる時代です。

多くのレンタルサーバーでは、無料のSSL(例:Let’s Encrypt)をワンクリックで導入できる機能が備わっています。利用中のサーバーの仕様を確認し、SSLの自動更新設定もあわせて有効化しておくと、更新忘れによる通信エラーを防げます。

また、SSL対応に加え、WordPressなどを使用している場合はセキュリティプラグインの導入や、管理画面ログインURLの変更など、セキュリティ対策の多層化も実務上重要です。

運用中のWebサイトにおいて、「サーバーを他社に乗り換えたい」「ドメインを別のレジストラに移したい」といった場面は意外と多くあります。特に下記のような理由で乗り換えを検討するケースがよく見られます。

このような「引っ越し」作業にはいくつかの注意点があります。

これらの作業は、技術的な知識が必要になる場合もあるため、運用管理をサポートしてくれる制作会社や、経験のあるIT担当者に相談しながら進めることをおすすめします。

希望するドメイン名を取得しようとしても「すでに取得されています」と表示されることはよくあります。これは、すでに他の誰かがそのドメインを登録している状態です。とくに「.com」「.jp」など人気のあるドメインでは、短く覚えやすい名称ほど競争が激しい傾向があります。

このようなときの対処方法としては以下の選択肢があります。

また、法人であれば「co.jp」などのドメインを優先的に検討することで、信頼性とブランドの一貫性が保たれることもあります。

注意点として、商標や既存企業と類似するドメインを取得すると、ドメイン紛争や法的トラブルにつながる可能性があります。商標登録の有無なども確認したうえで、健全な名称を選ぶようにしましょう。

独自ドメインを使ったメールアドレスを運用していると、送信エラーや迷惑メール扱いなど「メールが届かない」トラブルが起きることがあります。原因と対処法を以下にまとめます。

主な原因:

対応策:

とくにビジネス用途のメールは信頼性が命です。開封されない・届かないといった状況が長く続くと、業務上の大きな損失にもつながるため、メール設定は慎重に行いましょう。

Webサイトやメールが急に使えなくなった場合、原因が「サーバー障害」である可能性があります。レンタルサーバーを利用している場合、稀に一時的なアクセス過多や機器障害、メンテナンスによってサービスが停止することがあります。

まず確認すべきこと:

対応策:

万が一に備え、バックアップ自動化機能や外部バックアップ保存を取り入れておくことが、被害の最小化につながります。

Webサイトを構築・運用するうえで、ドメインとサーバーは「土台」となる重要な要素です。とくに中小企業や個人事業主にとっては、信頼性や費用、管理のしやすさが事業成長に大きく影響します。ここでは、導入・運用時に押さえておきたい3つの重要ポイントを解説します。

ビジネスにおけるドメイン名は、企業の「看板」のような存在です。初めてWebサイトに訪れるユーザーやメールを受け取る取引先にとって、そのドメイン名が企業イメージを左右することもあります。

適切なドメインの選び方:

また、「.co.jp」は日本法人のみが登録可能なため、信頼性の証明としても有効です。一方で、コストを抑えるなら「.jp」や「.com」でも十分な選択肢となります。

見た目の良さだけでなく、表示の安定性・セキュリティ・通信速度など、Webサイトが快適に機能するかはサーバーにかかっています。中小企業が検討すべきサーバー条件は以下の通りです。

必要なサーバー機能と選定基準:

特にビジネスで運用するサイトは、安さだけで選ばず「安定して動く」「サポートがある」「セキュリティが万全」といった点を重視するべきです。

Web制作会社やフリーランスにドメインやサーバーを任せるケースは多いですが、トラブル回避のためにも契約時に「誰が何を所有しているのか」を明確にしておく必要があります。

よくある注意点:

対応策:

これらを怠ると、「サイトはあるけど操作できない」「ドメインの移管ができない」など、後の運用やリニューアルで大きな障害になります。制作段階から、ドメインとサーバーに関する権利関係をはっきりさせておくことが重要です。

ドメインとサーバーは、Webサイトを運営するうえで欠かせない基本要素です。ドメインは「住所」、サーバーは「建物」に例えられるように、両者が揃って初めてWebサイトがインターネット上に存在できます。

本記事では、それぞれの役割や取得・契約の流れ、選び方のポイントなどを解説してきました。とくに、独自ドメインの取得や信頼性の高いサーバー選びは、企業サイトや店舗サイトの信頼性・表示速度・SEOにも大きく影響します。

「難しそう」「どこから手をつけてよいかわからない」と感じている方も、最初の一歩は正しい知識を得ることから始まります。信頼できる制作パートナーとともに、自社に最適な環境を整え、安心してWeb発信をスタートさせましょう。

Web担当者様・経営者様へ

「ドメインやサーバーの選び方が不安」「今の構成を見直したい」という方に向けて、プロがわかりやすくアドバイスいたします。ヒアリングだけでも歓迎です。

▶ [お問い合わせはこちら]

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。