Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

インターネット検索がビジネスの入口となる現代において、SEO(検索エンジン最適化)は集客や売上に直結する重要な施策です。しかし、競合の増加やGoogleアルゴリズムの進化により、従来型のSEOだけでは成果を上げにくくなっています。そこで注目されているのが、AI(人工知能)の活用です。

生成AIや自然言語処理技術の進化により、SEO業務の効率化・自動化はもちろん、検索ユーザーの意図を読み取った高品質なコンテンツ設計まで、AIはさまざまな領域で活躍の場を広げています。中でも、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)は、プロのSEO担当者も驚くほどのスピードと精度でアイデア出しやライティング支援を行ってくれます。

本記事では、AIを活用したSEO対策の最新事例や導入メリット、具体的なツール活用法、注意すべき点、そして今後の展望までを詳しく解説します。AIと人間の役割分担を明確にし、より成果の出るSEOを実現したい方は、ぜひ参考にしてください。

AI時代のSEO戦略、プロと一緒に始めませんか?

生成AIやLLMOに対応したSEO対策で、自社サイトの価値を高めましょう。ARDEMでは、AIを活用したコンテンツ設計から運用まで、実践的なSEO支援を行っています。

無料相談で、今の課題と最適な改善策をご提案します。

▶ お問い合わせ

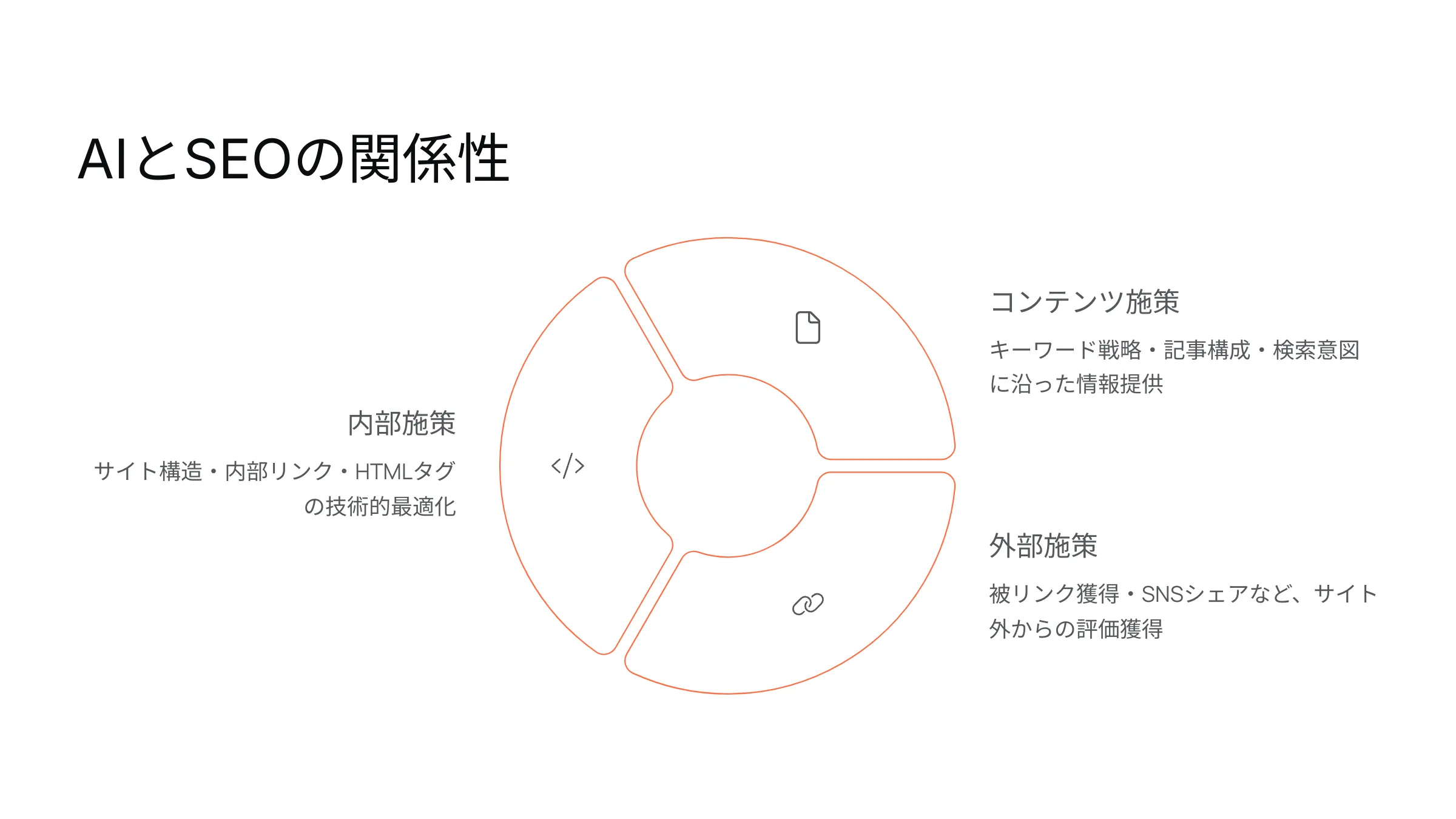

SEO(検索エンジン最適化)は、「検索エンジンに正しく評価され、検索ユーザーのニーズに応えるためのWeb最適化施策」です。基本的には、以下の3つの要素に大別されます。

これらの施策の多くは従来、人手によってリサーチ・分析・改善が行われてきました。しかし現在、AI技術の進化により、次のような業務が大幅に効率化・自動化されています。

このように、SEOの広範囲にわたる作業工程においてAIが“代替”や“補助”を担い始めており、専門知識や経験がなくても一定水準のSEO対策が可能になりつつあります。

従来のSEOは、「手作業によるリサーチと試行錯誤」が中心でした。たとえば、キーワードを一つひとつ手入力で検索し、SERP(検索結果画面)の内容を分析。競合サイトの構成を読み解き、ユーザーの検索意図を仮説立てしてコンテンツを構成するといった地道な作業が必要不可欠でした。

しかし、AIを活用することで以下のような“質”と“スピード”の違いが生まれています。

| 項目 | 従来のSEO | AI活用SEO |

| キーワード選定 | 人が手動で選定 | AIが検索傾向や競合を自動分析 |

| コンテンツ構成 | 経験に基づく仮説設計 | 検索意図に即した見出し案をAIが提案 |

| 競合分析 | 目視で情報収集 | AIが定量的にSERP上位を解析 |

| メタ情報作成 | コピーライターが作成 | AIが複数案を即時出力 |

| コンテンツ生成 | 人が全て執筆 | 下書きや概要をAIが支援(要校正) |

特に、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の登場により、SEO業務の「初動」をAIが担い、担当者はそのレビューと調整に集中できる環境が整いつつあります。この変化は、「時間短縮」「思考支援」「再現性の高いプロセス構築」を可能にし、結果としてより成果の出やすいSEO戦略を支えています。

AIによるSEO活用が注目される背景には、以下の3つの要因があります。

検索上位を狙う企業が増え、あらゆる業界でSEO施策が「基本戦略」となった今、手作業のままでは競争に追いつけない場面が増えています。そこで、AIによるスピードと分析力が重視されています。

Googleのアルゴリズムは、単純なキーワード一致から「ユーザーの検索意図」や「コンテンツの信頼性」までを多角的に評価するよう進化しました。これに対応するには、検索意図を読み解くAIの力が有効です。

ChatGPTを筆頭に、誰でも手軽に使える生成AIが普及したことで、SEOに詳しくない担当者でも、高品質なアウトラインや文章案を作成できるようになりました。これは「属人化からの脱却」を意味し、中小企業や個人事業主にも大きなメリットをもたらしています。

加えて、AIによる分析は常にデータドリブンであるため、「なんとなくこれでいいだろう」という属人的判断ではなく、根拠のある施策を実行できるという点も、SEOの成果に直結するポイントとして評価されています。

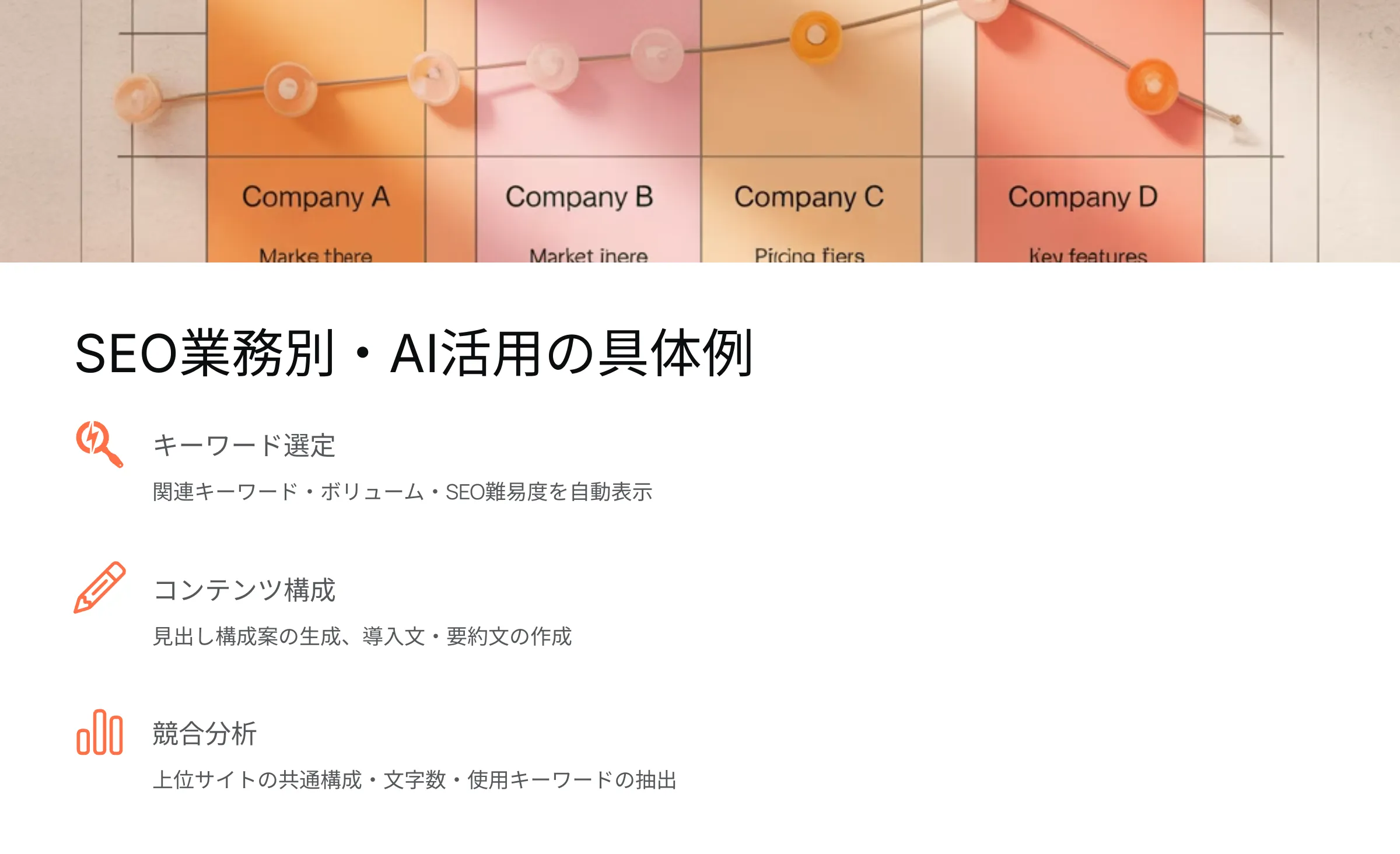

従来のキーワードリサーチでは、検索ボリュームや競合性を調べるのに時間と手間がかかっていました。現在は、以下のようなAIツールを活用することで、瞬時に最適なキーワード候補や検索意図の分類が可能になっています。

さらに、生成AIを活用すれば、「検索意図の分類」も可能です。たとえば「札幌 ホームページ制作」というキーワードに対し、「情報収集フェーズか?」「依頼検討フェーズか?」といった意図の違いを、AIに分析させることでコンテンツの方向性が明確になります。

AIの最も注目されている活用領域の一つが、コンテンツの構成案作成とライティング支援です。これは、SEO担当者の「ゼロからのライティング負担」を劇的に軽減します。

もちろん、生成された文章はそのまま公開するのではなく、人間の視点で校正・ファクトチェックを行うことが前提ですが、下書きや原稿ベースの作成としては非常に効率的です。

SEOでは、**メタタイトルやディスクリプション、構造化データ(Schema.org)**の適切な設定も重要です。AIはこれらの作業もサポートできます。

これにより、Googleに正確な文脈と内容を伝える手段がより簡単になり、検索結果のクリック率(CTR)向上にも寄与します。

SEOで成果を出すためには、検索上位の競合とどう差別化するかが不可欠です。AIは、競合サイトの特徴を短時間で把握し、自サイトが狙うべき“穴場”を発見するのに役立ちます。

こうした分析結果は、コンテンツ差別化やCTAの設計などにも大きく影響します。手作業では膨大な時間がかかっていた作業を、AIがわずか数分で処理してくれるため、戦略策定のスピードと精度が格段に向上します。

SEOの成果を高めるには、サイト全体の構造や内部リンクの設計も重要です。AIはこの領域にも貢献しています。

たとえば、特定のキーワードでの上位表示を目指す際、関連ページ同士を効果的につなぐリンク設計をAIが提示してくれることで、「SEOに強いサイト構造」を短期間で構築することが可能になります。

AIの進化により、SEO施策のスピードと精度が劇的に向上しました。しかし「どのツールを、何の目的で、どのように使えばよいのか」は、意外と見落とされがちです。この章では、汎用型と特化型のAIツールに分けて、それぞれの特性と使いどころを解説します。

SEOの現場で最も多く使われているのが、ChatGPTに代表される生成AIチャットボットです。特にChatGPT(OpenAI)、Gemini(Google)、Claude(Anthropic)の3大モデルは、文章生成や構成案作成などにおいて高い評価を得ています。

使い分けのポイントは、「目的ごとにツールを変える」こと。ChatGPTでライティング、Claudeで戦略文書、Geminiでトレンド分析といったように、特性を理解して使い分けることで、作業効率と成果の質が大きく向上します。

SEOの成果を高めるには、Google Search Console(GSC)やGoogle Analytics 4(GA4)などのアクセス解析データとAIを連携させることで、データドリブンな意思決定が可能になります。

これらの施策を通じて、SEO担当者は自社サイトの状態をより深く理解し、優先度の高い改善施策を見極める判断力を養えます。AIを“助手”として活用することで、数字の背後にある「意味」を読み解く力が格段に高まるのです。

SEOにおけるAI活用は、単なる「記事作成の時短」ではなく、戦略立案から運用・改善までを包括的に支援する手段として進化しています。この章では、AIをどの段階にどのように組み込むと効果的かを、フェーズごとに分けて具体的に解説します。

SEO戦略の起点は、正確な現状把握と市場分析です。ここでAIを導入することで、膨大なデータの収集と処理、インサイトの抽出が効率化され、より精度の高い意思決定が可能になります。

従来、検索ボリュームや競合性の分析は人手で行うと時間がかかっていましたが、AIを用いたツール(例:NeuralText、Keyword Insights、Ubersuggestなど)を使えば、数千語単位のキーワードを一括で収集・自動クラスタリングできます。

ChatGPTやClaudeを使えば、

AIは検索結果(SERP)の構造を理解し、競合記事の傾向をパターン化することも得意です。たとえばSurferSEOでは、上位20記事の文字数・キーワード密度・内部リンク数などを数値化し、自社記事に足りない要素を提示してくれます。

これをChatGPTに要約させることで、「どこを強化すればよいか」を戦略レベルで把握できます。AIは単なる分析ツールではなく、競合に勝つための着眼点を与えてくれる存在として活用できるのです。

AIはキーワードや競合データを基に、コンテンツ構成や記事戦略の骨組みづくりを担うことができます。ここでは、実際の活用方法を3つの観点で紹介します。

「このトピックに関する記事群をどう展開すべきか」といった構造設計は、AIが最も得意とする分野です。たとえば以下のようなプロンプトが有効です。

「“SEO対策の基本”というテーマで、親子関係にある記事構成(トピッククラスター)を考えて」

これにより、トップページ(ピラーページ)を中心に、内部リンク構造を意識したコンテンツ案が得られます。AIは情報の関連性を自然言語ベースで捉えるため、ユーザー行動とSEOの両面を意識したマップ設計が可能になります。

AIは検索意図やターゲットごとのシナリオ設計にも有効です。ChatGPTやGeminiに、

「30代女性が“敏感肌 洗顔料”と検索したときに欲しい情報を踏まえて、記事タイトルと構成案を出して」

と依頼すれば、ターゲットに応じた具体的なニーズ・文体・優先情報を組み込んだ設計が可能です。SEOの文脈に“顧客視点”を加えることで、Google評価とユーザー満足の両立を図れます。

信頼性や専門性を担保する上でも、AIの提案は役立ちます。事実や引用が必要な場合は、AIが参照元を示しながら骨子を作成してくれるため、専門家監修との分業もしやすくなります。

戦略を実行に移した後は、運用と改善が重要です。AIはこのPDCAサイクルの高速化と自動化にも大きく貢献します。

Search ConsoleのCTRやGA4の直帰率・CV率などのデータを分析し、ChatGPTに改善ポイントを出力させることで、定性的な示唆を素早く得られます。

プロンプト例:

「このデータを見て、SEO改善の優先順位を3つ提案して」

こうしたやりとりを通じて、非エンジニアや非マーケターの関係者にも分かりやすい形で改善策を共有できます。

AIは修正案の仮説検証にも有効です。たとえば、複数のタイトルやメタディスクリプションを生成し、A/Bテストに活用することが可能です。実際にCTR改善を目的とした施策では、AIが提案した案の方が成果を出したケースもあります。

公開済みコンテンツに対して、ChatGPTに以下のように指示できます。

「この記事は半年以上前の内容ですが、最近の検索傾向を踏まえてどこを追記すべきか提案して」

これにより、Googleのフレッシュネス評価を満たすための継続的な改善がスムーズになります。

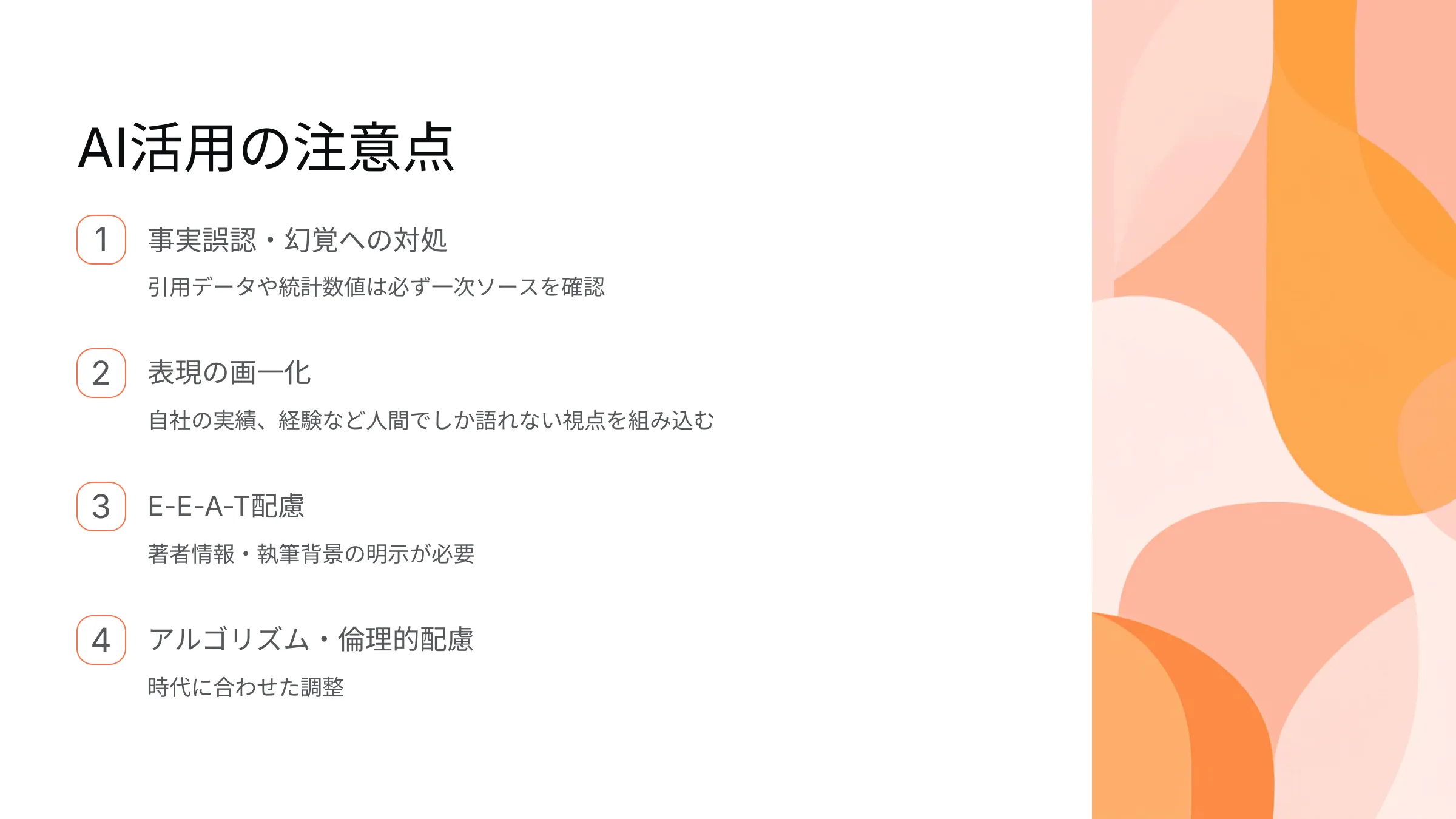

AIをSEOに活用することは、業務効率と戦略精度を大きく向上させる一方で、使い方を誤れば品質低下や信頼喪失につながるリスクもはらんでいます。この章では、AIコンテンツ生成の限界や、最終的に人間が担うべき重要な役割について解説します。

AIで作成した文章は、一見自然で流暢に見えても、事実と異なる内容や論理の飛躍を含むことがあります。とくにSEO記事のように検索ユーザーの課題解決を目的とするコンテンツにおいて、誤った情報は大きな信頼損失を招きかねません。

生成AIは学習データに基づき「もっともらしい文章」を作る能力に長けていますが、最新情報や正確な数値、法的根拠などの参照には限界があります。たとえば「2024年の税制改正」や「医療ガイドライン」など、タイムリーかつ正確性が求められる情報は、人間がソースを明示し、裏取りを行う必要があります。

ファクトチェックの例:

AIが生成する文章は、多くの場合「中庸」であり、特定のブランドや企業の“らしさ”や独自性が薄くなりがちです。SEOでは差別化要素が重要であるため、自社の実績、経験、顧客の声など人間でしか語れない視点を組み込むことで、コンテンツに深みと信頼性を加える必要があります。

GoogleがSEO評価基準として重視している「E-E-A-T(Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness)」は、AIだけでは完全に満たすことができません。検索アルゴリズムは、“誰が、どのような立場で書いたか”を評価対象に含めているため、AIが作っただけの無署名コンテンツは評価が下がる傾向にあります。

コンテンツ内に「監修者」や「執筆者」の情報を記載し、そのプロフィール・実績・関連資格などを明示することがE-E-A-T強化に有効です。とくにYMYL(Your Money or Your Life)ジャンルのような、健康・お金・法制度など人生に影響する情報を扱う場合、信頼性の裏付けがなければ上位表示は難しいとされています。

AIには再現できない「体験談」や「現場の視点」「一次情報に基づく記述」は、E(Experience)を高めるために有効です。実際のプロジェクト例や顧客対応のエピソードを交えることで、機械には書けないリアリティを加え、検索エンジンにもユーザーにも評価される構成に仕上がります。

AIをSEOに活用するうえで注意すべきなのは、Googleなどの検索エンジンのガイドラインやアルゴリズムが今後も変化し続けるという前提です。生成コンテンツに対する評価軸も変わりつつあり、時代に合わせた調整が欠かせません。

Googleは2023年以降、AIによる自動生成コンテンツについて「価値があり、ユーザーの役に立つものであれば評価の対象とする」と明言しています。つまり、“AIが書いたこと自体”が問題なのではなく、“役立つかどうか”が本質なのです。

その一方で、スパム的なコンテンツ量産やコピー記事に近い内容については、明確にペナルティの対象となります。たとえAIで高速に記事を生成できても、品質と独自性を損なえば長期的なSEOにはつながりません。

これらの問題を回避するには、人間によるレビューと編集が必須です。AIはあくまで「原案」を生み出すツールであり、最終的な品質管理と倫理判断は人間にしかできない領域です。

生成AIの急速な進化と普及により、SEOの世界はかつてない変革期を迎えています。従来の検索エンジン中心の情報探索に加え、ChatGPTやGoogleのSearch Generative Experience(SGE)など、対話型AIが情報の“仲介者”として台頭するなかで、SEOも「AI時代に最適化された新しいあり方」への対応が求められるようになりました。

今後のSEOは「検索に向けて上位表示を目指す」だけでなく、「AIに選ばれ、引用・要約される情報となる」ことが成功の鍵となります。

これまでのSEOでは、Googleの検索結果における**上位表示(いわゆる青いリンク)**を目指すことが重要でした。しかし現在では、検索体験そのものが生成AIによって再構築されつつあります。

Googleは「Search Generative Experience(SGE)」の導入により、検索結果の冒頭にAIが生成した要約情報(AI Snapshot)を表示する取り組みを進めています。従来のSEO順位に関係なく、AIが適切と判断した複数サイトから要素を抽出して要約するため、「1位を取ったからといってユーザーに読まれる」とは限らなくなってきました。

この変化が意味するのは、“ページ全体の順位”よりも、“ページ内の一文や構成がAIにとって価値あるかどうか”が重要視されるということです。

今後のSEOでは、「AIに抽出されやすい文章構造」「ユーザー意図を明確に満たす一問一答形式」「事実・根拠・出典の明示」などが求められます。具体的には以下のような構造の見直しが必要です:

こうした要素は、AIによる情報要約や引用精度の向上につながり、「検索+AI」における可視性を高める武器になります。

こうした時代背景を受けて注目されているのが、「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新しい考え方です。これは、検索エンジンだけでなく、生成AIに対しても最適化を施す情報設計を意味します。

LLMOはSEOとは別物ではありません。むしろSEOの延長線上にある最適化概念といえます。従来のSEOが「検索エンジンに見つけてもらい、順位を上げる」ことを目的としていたのに対し、LLMOは「AIに正確に認識され、信頼性の高い情報として要約・引用される」ことを目指します。

具体的なLLMOの施策例としては:

AIは人間よりも形式的・構造的に情報を解釈する傾向があるため、文脈の整理や情報階層の設計がますます重要になります。

AIはSEO担当者にとって脅威ではなく、**効率化と精度向上を可能にする“パートナー”**です。ただし、成果を出すにはツールとしてのAI活用だけでなく、チーム体制・ワークフロー・評価指標の再構築が不可欠になります。

今後のSEOでは以下のような分業体制が有効です:

このようにAIと人間の強みをかけ合わせたハイブリッド型のSEO制作体制が理想となります。

従来のCTR(クリック率)や滞在時間だけでは、AI時代の効果測定には不十分です。今後は:

といった、生成AIとのインタラクションを評価する指標も視野に入れるべきでしょう。

AIがユーザーの意図に合わせてWebコンテンツを生成・構築する新概念「AIO」。従来のSEOとの違いや、企業がどのように取り入れるべきかを解説します。生成AI時代のホームページ制作を見直すきっかけに。

SEOの新たな潮流「LLMO(Large Language Model Optimization)」とは?ChatGPTなどの生成AIに最適化されたコンテンツがなぜ重要なのか、企業が押さえるべきポイントを詳しく解説しています。

SEOの基本から最新の対策法までを一つの記事に凝縮。内部対策・外部対策・コンテンツSEOなど、初心者でも実践しやすいステップ形式で解説しています。まずは基礎から押さえたい方におすすめ。

SEO対策は、もはや人間の勘や経験だけで取り組む時代ではありません。生成AIや大規模言語モデルの進化により、調査・分析・コンテンツ制作・改善提案といったあらゆる工程において、AIの力を活用することが当たり前になりつつあります。

特にChatGPTのような生成AIは、SEOの作業効率を大幅に高めるだけでなく、ユーザーの検索意図を深く読み取ったコンテンツ企画にも力を発揮します。また、Googleの検索結果がAIによって要約・構造化される流れの中で、AIに選ばれる情報=信頼性と構造性を持つ情報が求められるようになっています。

そのため、これからのSEOでは「検索エンジンへの最適化」だけでなく、「生成AIへの最適化=LLMO」の視点を持つことが不可欠です。AIに正しく理解され、要約・引用されるコンテンツをいかに設計できるかが、今後のSEO成功のカギとなるでしょう。

AIは決して脅威ではありません。人間の判断力・編集力とAIの処理能力を掛け合わせることで、より質の高い、成果につながるSEOを実現することができます。AIの進化に柔軟に対応しながら、常に最適なSEO戦略をアップデートしていく姿勢が、企業のWebマーケティングにおいてますます重要になっていくはずです。

ChatGPT時代のSEOは「人×AI」の戦略がカギ!

ただ記事を量産するだけでは、AIにもユーザーにも選ばれません。今こそ、AIと共創するSEO体制を整えるタイミングです。ARDEMでは、AIを味方につけた成果志向のSEOをご提案しています。

▶ お問い合わせ

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。