Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

Webサイトの表示スピードや操作性は、今やユーザー満足度やSEO評価に直結する重要な要素です。そんな中、Googleが提唱する「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」は、検索順位にも影響するユーザー体験の新たな指標として注目を集めています。しかし、LCPやFID、CLSといった専門用語に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、コアウェブバイタルの概要から、具体的な改善方法、チェックツールまでをわかりやすく解説。Web担当者やサイト運営者が押さえておくべきポイントを整理し、ユーザーにも検索エンジンにも強いサイトづくりの第一歩をご紹介します。

コアウェブバイタル対策、どこから始める?

「自社サイトの表示速度が遅い」「離脱率が高い」と感じている方は、まずは現状分析から始めましょう。ARDEMでは、数値レポートの作成から具体的な改善提案・実装までを一貫してサポートしています。

▶[無料相談はこちら]

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)は、Googleが2020年に発表した「ユーザー体験(UX)」の可視化を目的とした指標群です。これらは単なる速度の評価ではなく、実際のユーザーがWebページを閲覧・操作する際に「快適」と感じられるかどうかを、より正確に評価することを目的としています。

Googleは検索順位のアルゴリズムの中で、ページエクスペリエンス(Page Experience)という概念を取り入れていますが、コアウェブバイタルはこの中核に位置づけられており、今やSEO対策の一環として不可欠な要素となっています。

「ユーザーの体感速度」を重視する背景には、次のようなデータがあります。たとえば、ページ表示に3秒以上かかると、訪問者の53%が離脱するといわれており、読み込みの遅さが機会損失に直結するのです。こうした問題に対応するため、Googleは技術的な最適化だけでなく、ユーザーの実際の行動をもとにした定量評価を導入しました。

コアウェブバイタルは、以下の3つの指標で構成されています。それぞれが異なる角度から「快適なページ体験」を評価しており、総合的な最適化が求められます。

LCPは、ページを読み込んだ際に、もっとも大きなコンテンツ(主に画像や大見出しのテキスト)が表示されるまでの時間を測定します。これは「ページが開いた」とユーザーが感じるまでのスピードを表す指標です。目安としては、2.5秒以内が「良好」とされています。

FIDは、ユーザーが初めて何か操作(クリック、タップ、キーボード入力など)をした瞬間から、その操作に対する反応が返ってくるまでの遅延時間を測定します。これにより、「操作したのに反応しない」というストレスを減らせるかが評価されます。良好なFIDは100ミリ秒未満です。

CLSは、ページが読み込まれる途中でレイアウトがどれくらい移動したかを数値化する指標です。たとえば、広告や画像が後から読み込まれてボタンの位置がずれ、誤って別のリンクを押してしまうようなケースがこれに該当します。ユーザーの予測と違う挙動を減らすことが目的で、0.1未満が望ましい値とされています。

これら3つの指標をバランスよく改善することで、ユーザーにとって「速く・使いやすく・安心できる」サイト体験が実現され、結果的にSEOにもプラスに働くのです。

コアウェブバイタルは、3つの指標それぞれに「良好(Good)」「改善が必要(Needs Improvement)」「不良(Poor)」という評価ランクが設定されています。これにより、サイト運営者は自社サイトがどのレベルにあるかを明確に把握し、改善すべき点に的を絞った対応が可能になります。

以下は、それぞれの指標における評価基準の目安です。

| 指標 | 良好(Good) | 改善が必要(Needs Improvement) | 不良(Poor) |

| LCP(最大表示時間) | 2.5秒以下 | 2.5秒超〜4.0秒以下 | 4.0秒超 |

| FID(初回入力遅延) | 100ミリ秒以下 | 100〜300ミリ秒 | 300ミリ秒超 |

| CLS(視覚安定性) | 0.1未満 | 0.1〜0.25 | 0.25超 |

たとえば、LCPが3.2秒であれば「改善が必要」に該当し、FIDが80msであれば「良好」と評価されます。3つのうち1つでも「不良」と判定されると、Googleの評価上では全体としてマイナスに作用する可能性があるため、すべての指標を総合的に改善することが重要です。

Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsなどのツールを使うと、モバイルとデスクトップのそれぞれに対するコアウェブバイタルのスコアを確認できます。これは、ユーザーが利用するデバイスの違いにより、表示速度や操作性に差が生じるためです。

特に重要なのがモバイル評価です。現在のGoogleの検索アルゴリズムはモバイルファーストインデックスを採用しており、モバイル版のページ体験が検索順位に与える影響が大きくなっています。

たとえば、モバイルでは通信環境が不安定なことも多く、LCPが遅くなりやすい傾向があります。また、画面の小ささや操作のしづらさから、CLS(視覚的なズレ)もユーザー体験に大きく影響します。

このため、以下のような対策が推奨されます。

モバイル・デスクトップの両方でバランスよく高評価を得ることが、サイト全体の信頼性向上につながります。

コアウェブバイタルの3つの指標(LCP、FID、CLS)は、いずれもユーザーの快適な体験に直結する重要な要素です。ここでは、それぞれの指標を向上させるための実践的な改善方法と、その際のポイントを解説します。

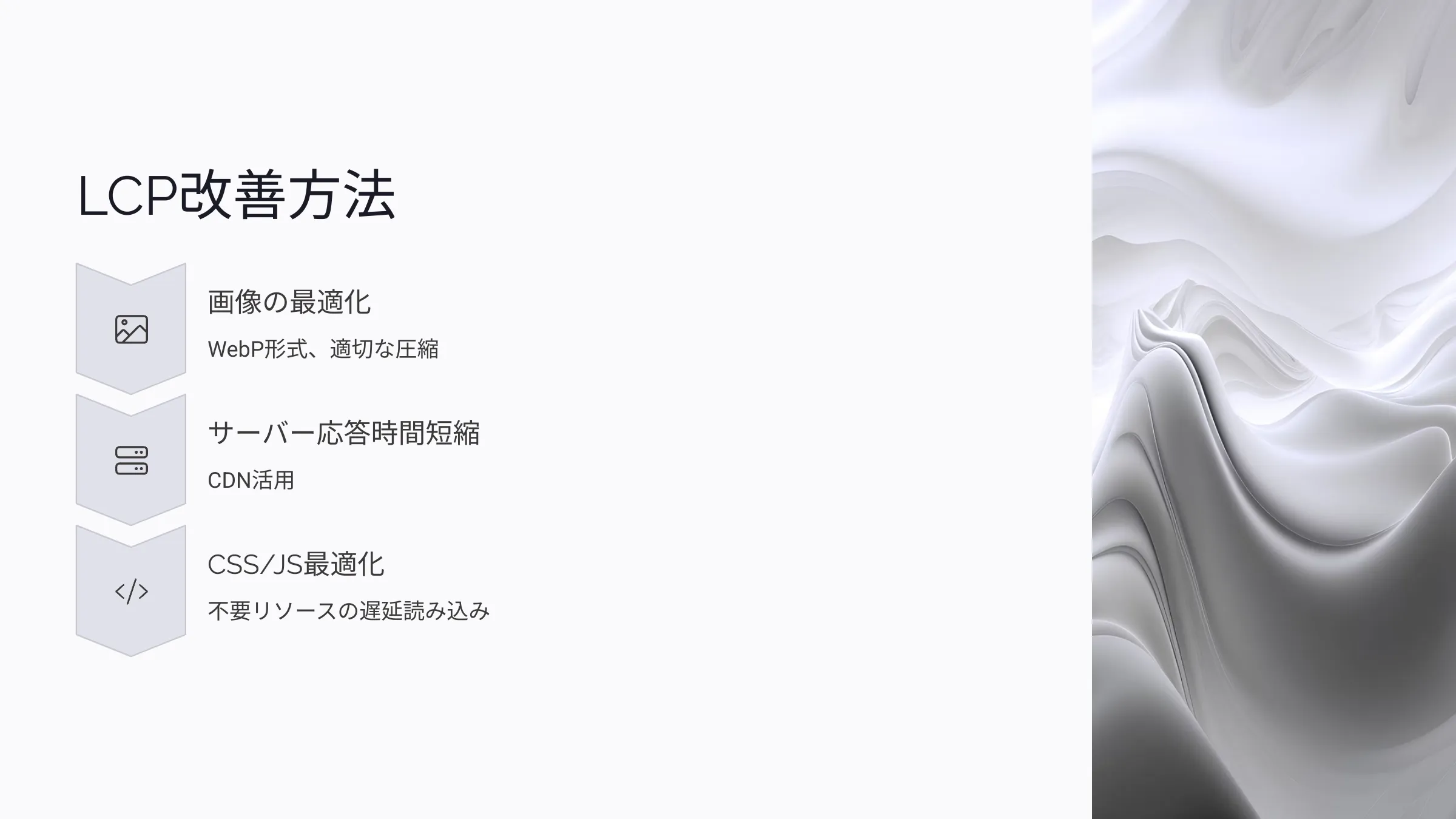

LCPは、ページ内で最も大きなコンテンツ(画像やテキストなど)が表示されるまでの時間を測る指標です。改善のためには、主に読み込み速度の最適化が求められます。

改善のためのポイント:

LCPの多くは画像の読み込みが原因です。WebPなどの軽量フォーマットを使用し、サイズも適切に圧縮します。

ファーストビュー外の画像にのみLazy Loadを適用し、LCP対象のコンテンツはできるだけ早く読み込むようにします。

TTFB(Time to First Byte)が遅いとLCPも遅くなります。高速なサーバー環境を整えたり、CDNを活用したりするのが有効です。

上位表示に関係しない不要なリソースは読み込みを遅延させ、CSSの分割やインライン化も検討します。

FIDは、ユーザーが何かしらの操作(クリック、タップなど)を行ってから、ブラウザがそれに応答するまでの遅延時間を測定します。操作性に関わる指標であり、JavaScriptの影響が大きく反映されます。

改善のためのポイント:

巨大なJavaScriptファイルはページ読み込みを妨げます。モジュールごとに分割し、非同期で読み込む設計にすることでFIDを改善できます。

メインスレッドをブロックしないよう、バックグラウンドで処理できるWeb Workerの導入も検討対象です。

ユーザーの操作直後に大量の処理を行わないようにし、必要な処理のみを優先的に実行する設計にします。

CLSは、ページ読み込み中や操作中に予期しないレイアウトのズレがどれだけ発生するかを測定する指標です。ユーザーにとっての「使いやすさ」や「安心感」に大きく関わるため、非常に重要です。

改善のためのポイント:

高さ・幅の指定がないと、読み込み後に突然サイズが決まり、他の要素を押し下げてしまいます。CSSで明示的にサイズ指定を行いましょう。

Webフォントが後から読み込まれてスタイルが変わることでズレが生じます。font-display: swap; の指定や、システムフォントへのフォールバック設定が効果的です。

JavaScriptなどでコンテンツを動的に追加する際には、ズレが起こらないよう、あらかじめスペースを確保しておくことが重要です。

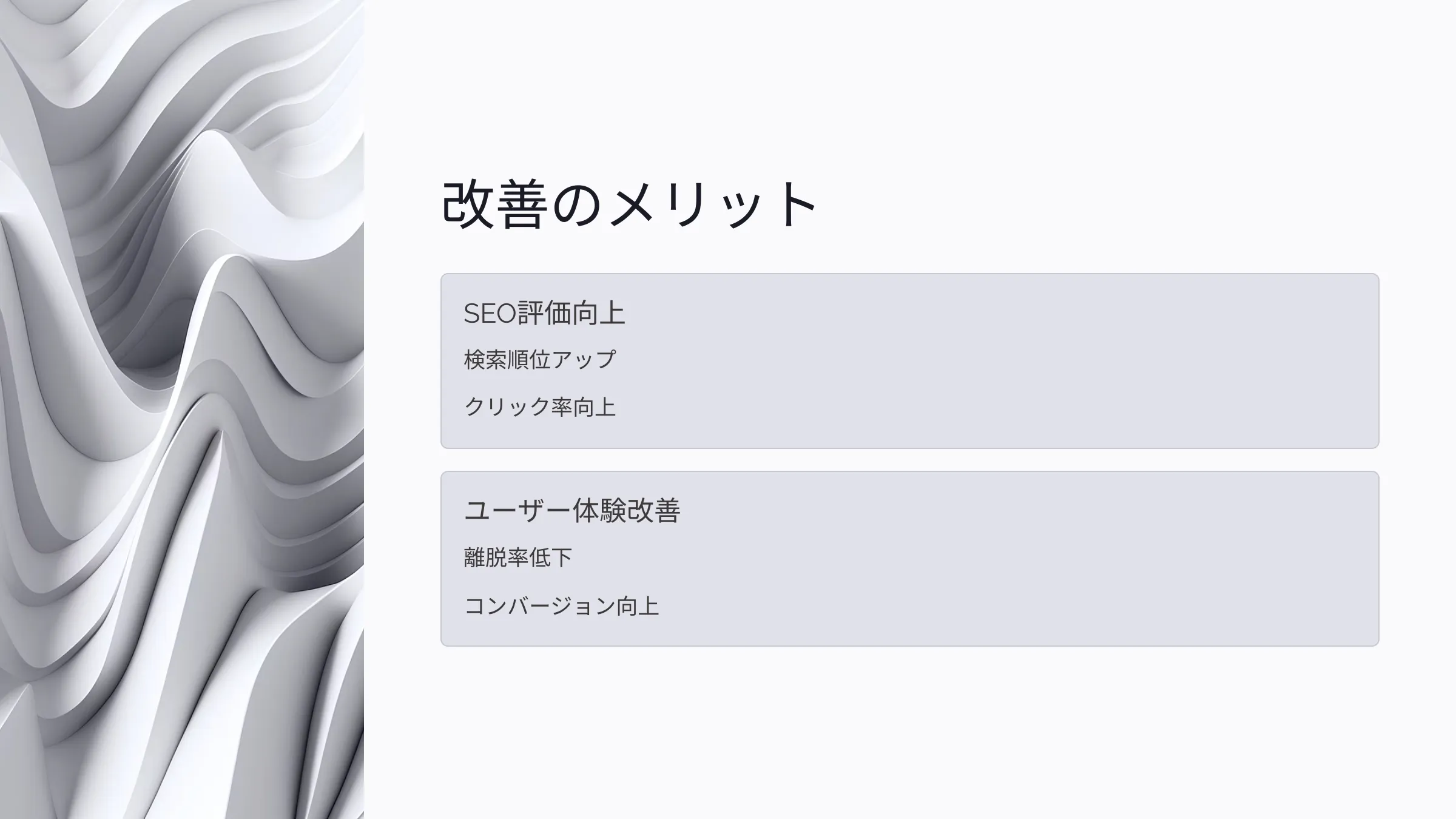

コアウェブバイタルは、ユーザー体験を数値化したGoogleの評価指標のひとつです。この指標を改善することは、単にサイトの快適さを高めるだけでなく、ビジネス面でも大きな恩恵をもたらします。ここでは、主な2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

Googleは2021年からコアウェブバイタルを検索ランキング要因として正式に採用しています。つまり、ページの読み込み速度や操作性、安定したレイアウトといった「使いやすさ」が、検索順位に直接影響を与える時代になっています。

特に競合の多いキーワード領域では、コンテンツ内容に大きな差がない場合、こうした技術的な要素がランキングの決定打となるケースも少なくありません。ページエクスペリエンスの質が良ければ良いほど、Googleはユーザーにとって有益なサイトであると判断し、検索結果で優先的に表示する可能性が高まります。

さらに、検索結果での表示順位が上がることでクリック率(CTR)も向上し、サイトへの流入数増加が期待できます。つまり、コアウェブバイタルの改善は、SEO戦略の一環として非常に効果的です。

読み込みが遅いサイトや、操作に対する反応が鈍いサイトでは、ユーザーの離脱が早まります。とくにスマートフォンユーザーは表示に数秒でも時間がかかると、ページを閉じてしまう傾向が強いため、表示速度や操作性はCV(コンバージョン)獲得において非常に重要な要素です。

コアウェブバイタルを改善すると、ページがスムーズに表示され、レイアウトも安定するため、ユーザーのストレスが軽減されます。その結果、サイト内の回遊性が高まり、商品購入・資料請求・問い合わせといった目標行動につながりやすくなります。

さらに、改善を継続することでサイト全体のUX(ユーザー体験)が底上げされ、リピート率の向上やブランドイメージの強化にも寄与します。

コアウェブバイタルの改善に取り組むうえで重要なのが、現状のパフォーマンスを正確に把握することです。Googleは複数の公式ツールを提供しており、誰でも無料でサイトのスコアを確認できます。ここでは代表的な3つのツールを紹介します。

PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)は、Googleが提供する最も有名なパフォーマンス計測ツールのひとつです。URLを入力するだけで、パソコンとモバイルそれぞれの表示速度やコアウェブバイタルのスコアを表示してくれます。

実際のユーザーデータ(フィールドデータ)とラボデータの両方が確認できるため、現実の利用状況と改善のヒントを同時に得られるのが特徴です。また、改善項目として「レンダリングを妨げるリソースの削除」や「画像の最適化」など、具体的な指摘と推奨アクションも提示されます。

Lighthouse(ライトハウス)は、Google Chromeのデベロッパーツールに組み込まれている分析ツールです。ウェブサイトのパフォーマンスだけでなく、アクセシビリティやSEO、PWA(プログレッシブ・ウェブ・アプリ)の対応状況も確認できます。

Lighthouseはラボデータに基づくため、検証時の環境に左右されるという特性がありますが、より詳細な解析結果やトラブルシューティング向けのレポートを得ることが可能です。開発者視点での診断に適しており、技術的な改善の足がかりとして重宝されます。

Google Search Consoleでも、サイト全体のコアウェブバイタルの状況を把握することができます。特に「ページ エクスペリエンス」レポートでは、全ページを通じたLCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の評価を一覧で確認できます。

Search Consoleの強みは、実際のユーザーがChromeで訪問した際のデータ(フィールドデータ)を元にしている点にあります。つまり、自社サイトの本当の使われ方を踏まえたうえで、どのページが遅延の原因になっているのか、どの端末で問題が生じやすいのかを把握することができます。

また、改善されたページの再検証もリクエスト可能なため、継続的なモニタリングにも適しています。

コアウェブバイタルは、単なる技術的な指標ではなく、ユーザー体験そのものを数値化した重要な評価軸です。しかし、どこから手をつければよいか分からないという声も少なくありません。ここでは、実際に自社で改善を進める際のステップを整理し、効果的に取り組むためのポイントをご紹介します。

コアウェブバイタルの改善は、サイト全体に関わる大きな取り組みになるため、いきなりすべてを完璧にするのは現実的ではありません。まずは、影響が大きく、比較的着手しやすい部分から優先的に改善を進めましょう。

Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsを使い、LCP・FID・CLSのどれが課題になっているのかを明確にします。特にLCPとCLSの改善は、見た目や体感にも大きく関わるため、早期に取り組むのが効果的です。

まずはトップページやサービス紹介ページ、コンバージョンに直結するお問い合わせページなど、ユーザーの流入が多いページを優先して改善します。全ページに同じ対策を適用するよりも、限られたリソースを集中投下する方が効率的です。

画像サイズの最適化やLazy Loadの設定、JavaScriptの読み込み順の見直しなど、技術的負荷が小さい項目から対応していくと、短期間でも成果を実感しやすくなります。

改善施策を実装したら、再度ツールで測定し、どれだけ効果が出たかを確認します。数値に反映されない場合は、原因を再検証しながら別の改善方法を検討します。

自社内にWeb制作や開発のリソースがない場合、外部の制作会社との連携は非常に有効です。ただし、「全部任せる」だけではなく、社内と外部の役割分担を明確にし、目的を共有することが成果への近道になります。

Google Search Consoleや改善レポートを制作会社に共有することで、課題認識のずれを防げます。具体的な指標があれば、施策の優先順位も判断しやすくなります。

業種やサイトの構造によっては、LCP(読み込み速度)重視か、CLS(レイアウト安定性)重視かが異なるケースもあります。目標を明確にし、それに基づいた開発・改善依頼を行うと効率的です。

制作会社任せにせず、自社でもPageSpeed Insightsなどで効果を確認しましょう。特に、画像やテキストの内容に関わる修正は、自社のブランディングにも関わるため、主導権を持つことが大切です。

一時的な修正で終わらせず、月次でスコアをチェックし、コンテンツ更新や新規ページ作成時にもコアウェブバイタルを意識する文化を社内に根づかせることが、継続的な改善につながります。

表示速度の遅さは、ユーザー離脱やSEO評価の低下を招く重大な問題です。この記事では、Webサイトの表示が遅くなる主な原因と、その対処法をわかりやすく解説しています。コアウェブバイタル対策の第一歩としてもおすすめです。

ユーザーにとって快適な体験(UX)と使いやすさ(UI)は、Webサイトの成果を大きく左右します。本記事では、UI/UXデザインの基本と、その重要性を初心者にもわかりやすく解説。サイト改善の参考にぜひご覧ください。

コアウェブバイタルは、単なるGoogleの評価指標にとどまらず、ユーザーの離脱率やコンバージョン率に直結する、非常に重要な要素です。LCP・FID・CLSという3つの軸を意識して改善を進めることで、サイトの使いやすさや検索順位が着実に向上します。

とはいえ、専門的な知識や技術を伴う対応が多いため、社内だけでの対処が難しいケースも少なくありません。制作会社やWebパートナーと連携しながら、自社サイトに合った改善を段階的に進めていくことが、成果につながる近道です。

ユーザーに選ばれるサイトへ。技術と体験の最適化を。

コアウェブバイタルを意識したWeb制作・リニューアルを行うことで、SEO効果だけでなく、訪問者の信頼獲得や成果向上にもつながります。

表示速度やレイアウトの課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。

▶ [制作のご相談はこちら]

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。