Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

「パーパス」という言葉を聞いたことがありますか?企業の存在意義を表現し、組織を一つにまとめ、社会からの共感を得るために、今、多くの企業がパーパスを重視しています。この記事では、パーパスの意味から、ミッション・ビジョン・バリューとの違い、策定方法、成功事例まで、パーパスに関する全てを解説します。あなたの会社を成長させるために、パーパスを理解し、活用しましょう。

伝えるだけでなく“伝わる”ホームページにしませんか?

企業のパーパスをしっかりと発信するためには、Webサイトの設計も重要です。コンセプト設計からコンテンツ制作まで、ワンストップでサポートいたします。

▶︎ [パーパスを軸にしたホームページ制作のご相談はこちら]

企業の存在意義を明確にし、組織を一つにまとめ、社会からの共感を得るために、今、多くの企業が「パーパス」を重視しています。このセクションでは、企業の存在意義を定義する「パーパス」について掘り下げていきます。

パーパスとは、企業が「何のために存在するのか」という根本的な理由、つまり「企業の存在意義」を言語化したものです。単なる利益追求だけではなく、社会に対してどのような価値を提供し、どのような貢献をしたいのかという、企業の根幹を成す理念を表現します。パーパスは、企業の方向性を示す羅針盤としての役割を担い、従業員のモチベーション向上、顧客からの信頼獲得、そして社会的な評価の向上に繋がります。

パーパスは、企業文化を形成し、組織全体を同じ方向へ導く力を持っています。それは、企業の意思決定の基準となり、日々の業務における行動指針となります。パーパスを明確にすることで、企業は、自社の強みを活かし、社会からの期待に応えながら、持続的な成長を目指すことができるのです。

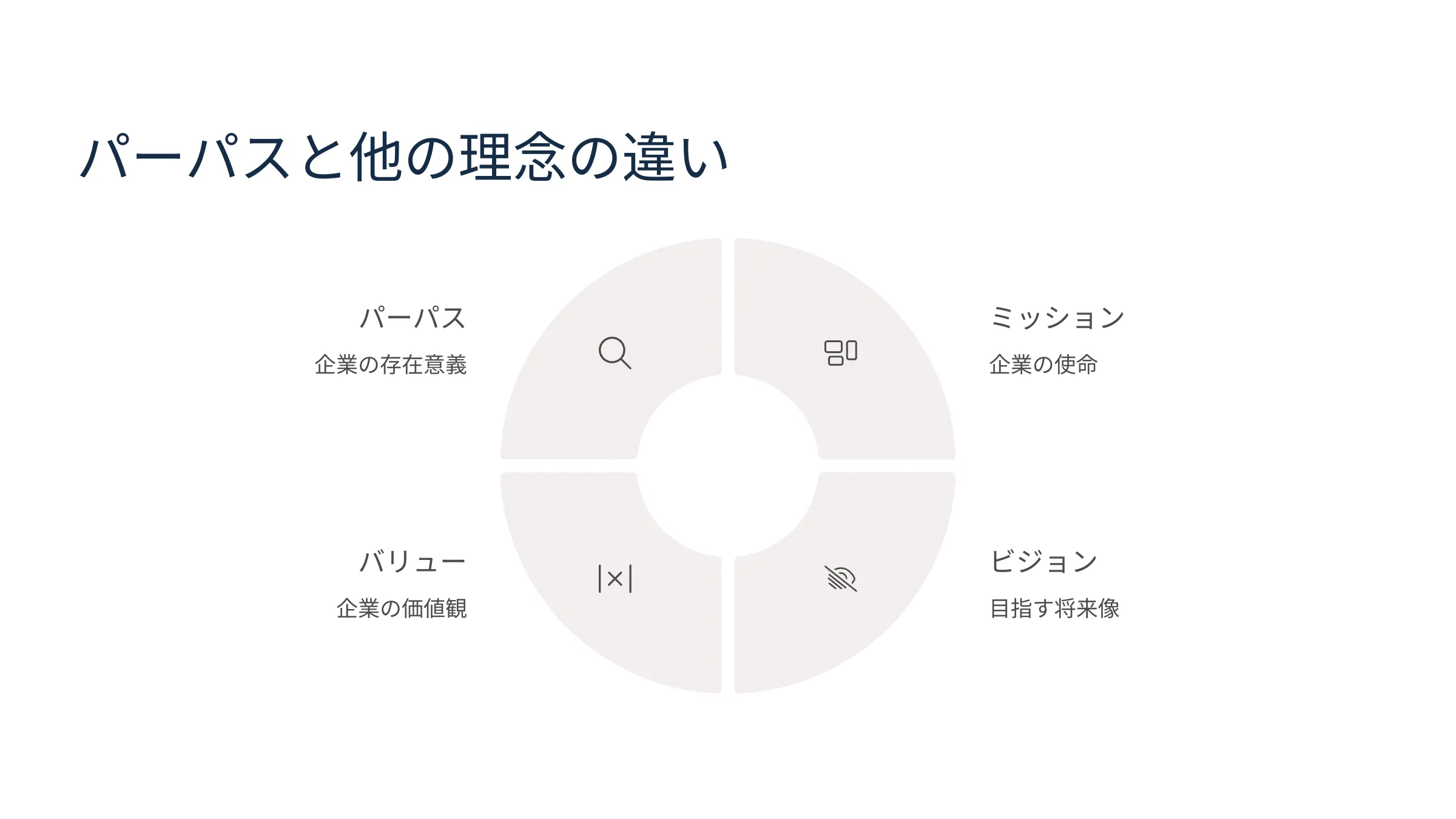

パーパスと似た言葉に、ミッション、ビジョン、バリューがあります。これらは企業の理念を構成する要素ですが、それぞれ異なる役割と意味を持っています。それぞれの違いを理解することで、パーパスをより深く理解し、自社に合った形で活用することができます。

企業の存在意義。社会への貢献や、企業が目指す未来を示す。

企業の使命。パーパスを実現するために、現在取り組むべき具体的な活動。

企業の目指す将来像。ミッションを達成した先に実現したい姿。

企業の価値観。組織全体で共有する行動規範や判断基準。

これらの要素は相互に関連し合い、企業の理念を形成しています。パーパスは、ミッション、ビジョン、バリューを包括する上位概念であり、企業の全ての活動を方向付ける基盤となります。パーパスを明確にすることで、ミッション、ビジョン、バリューもより具体的になり、組織全体で共有しやすくなります。

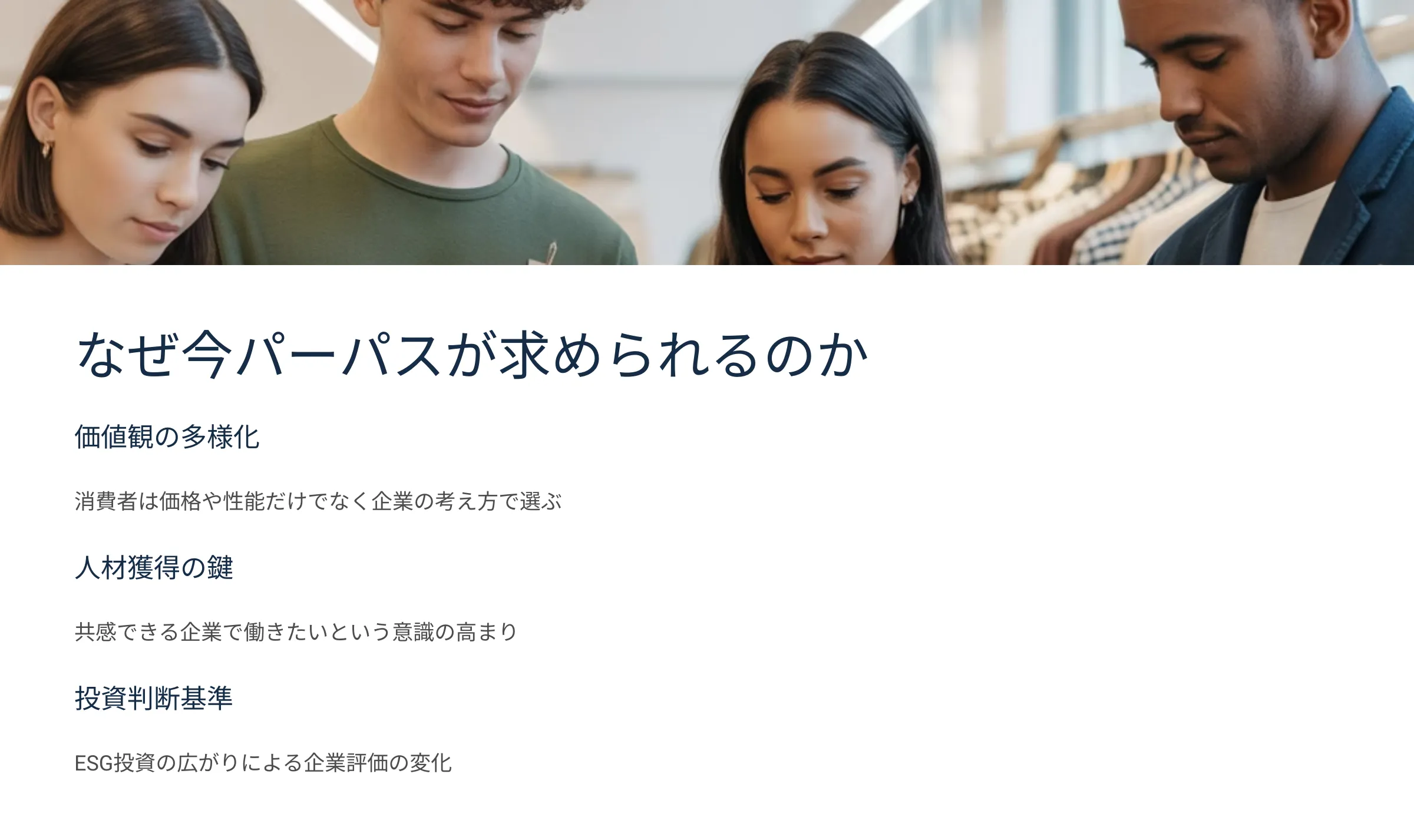

パーパスの重要性は、近年ますます高まっています。背景には、消費者や労働者、投資家といったステークホルダーの価値観が大きく変化していることがあります。商品やサービスの機能や価格だけではなく、その企業が「何のために存在しているのか」「社会にどのような価値を提供しているのか」が問われる時代に入っているのです。

企業は、短期的な利益だけを追い求めるのではなく、社会的な信頼を築き、持続可能な経営を実現するために、パーパスを明確にする必要があります。それにより、ブランド力の強化や長期的な成長への道筋が見えてきます。

現代の消費者は、かつてのように価格や性能だけで購買判断をするわけではありません。特にZ世代やミレニアル世代は、自分の価値観に共鳴する企業の商品やサービスを選ぶ傾向が強くなっています。

このような変化に対応するためには、企業は自らのパーパスを明示し、「この企業の考え方に共感できる」「このブランドを応援したい」と思ってもらうことが重要です。社会課題や環境問題に積極的に取り組む企業に、共感と支持が集まる時代になったと言えるでしょう。

採用市場でも、パーパスの有無が企業選びの基準になりつつあります。求職者は、単に待遇や職種ではなく、「この会社の考え方に共感できるか」「この企業の一員として自分が社会に貢献できるか」を重視するようになっています。

また、既存の従業員に対しても、明確なパーパスはモチベーション向上やエンゲージメント強化につながります。働く意味や目的を感じられる組織は、離職率が低く、生産性も高まる傾向があります。特に、若手人材や中堅層においては、「社会的意義のある仕事」が重要な動機付け要因となっています。

投資家の間でも、企業の長期的な成長性や持続可能性を見極める上で、パーパスが重視されるようになっています。ESG投資の広がりにより、「社会的意義のある事業を展開しているか」「ガバナンスがしっかりしているか」などが投資判断の基準に組み込まれるようになりました。

パーパスを明確に持ち、それに基づいた経営を行っている企業は、外部評価が高まりやすく、金融機関や投資家との信頼関係を築きやすくなります。これは資金調達や株価にも好影響を与える要素となります。

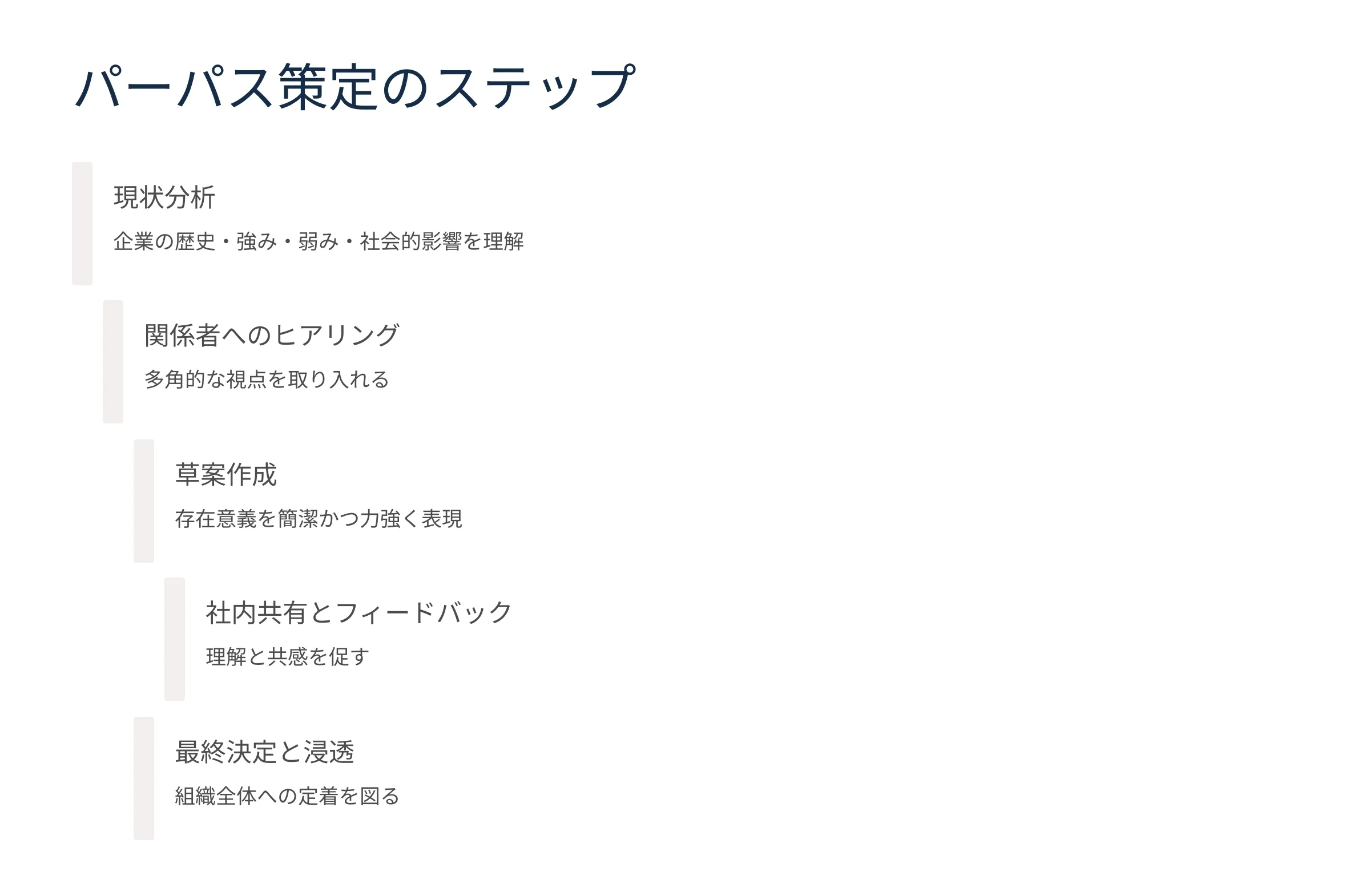

パーパスを策定するプロセスは、企業の存在意義を明確にし、組織全体で共有するための重要なステップです。以下に、パーパス策定の具体的なステップを解説します。

まず、自社の現状を客観的に分析することから始めます。これには、企業の歴史、文化、強み、弱み、顧客、競合、社会的な影響などを理解することが含まれます。具体的には、SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)や、3C分析(自社、顧客、競合)などを用いて、多角的に現状を把握します。また、従業員へのアンケートやインタビューを実施し、組織内の意識や課題を把握することも重要です。

現状分析を通じて、自社の強みや独自性を明確にし、パーパス策定の基盤を築きます。さらに、組織全体で共有されている価値観や、社会に対して提供したい価値を洗い出すことができます。この段階での分析は、パーパスが単なるスローガンではなく、企業の現実に基づいたものであることを保証します。

次に、経営層、従業員、顧客、取引先など、さまざまな関係者へのヒアリングを行います。関係者の視点から、企業の存在意義や、社会への貢献について意見を聞くことで、多角的な視点を取り入れ、より共感を得られるパーパスを策定することができます。

ヒアリングの方法としては、個別インタビュー、グループインタビュー、ワークショップなどが考えられます。それぞれの関係者に対して、企業の現状や将来像、社会への貢献について質問し、多様な意見を収集します。これらの意見を参考にすることで、パーパスが企業のビジョンと整合し、関係者全体が共感できるものになるようにします。

現状分析と関係者へのヒアリングの結果を踏まえ、パーパスの草案を作成します。この段階では、企業の存在意義を簡潔かつ力強く表現することを目指します。パーパスは、企業の理念や価値観を反映し、従業員や顧客に共感を呼ぶような言葉で表現されるべきです。

草案作成には、専門家によるサポートを受けることも有効です。専門家は、企業の特性や目指す姿に合わせて、適切な表現や構成を提案してくれます。また、社内関係者による検討会などを通じて、複数の草案を比較検討し、最も適したものを選択することも重要です。

作成したパーパスの草案を、社内で共有し、フィードバックを求めます。この段階では、従業員に対して、パーパスの意味や重要性を説明し、理解と共感を促します。社内報や説明会などを通じて、パーパスに関する情報を発信し、従業員の意見を収集します。

フィードバックを収集する方法としては、アンケート調査や意見交換会などが考えられます。従業員からの意見を反映させることで、パーパスへの納得感を高め、組織全体での浸透を促進します。また、必要に応じて、パーパスの表現を修正し、より多くの従業員に共感してもらえるように改善します。

社内でのフィードバックを踏まえ、パーパスを最終決定します。最終決定されたパーパスは、企業の理念として、組織全体に浸透させるための活動を開始します。

パーパスを浸透させるためには、社内報での発信、研修の実施、イベントの開催など、様々な施策を講じる必要があります。パーパスを日々の業務や意思決定に反映させることで、従業員の行動を促し、組織文化を醸成します。また、顧客や社会に対しても、パーパスを発信し、共感を獲得することが重要です。

これらのステップを踏むことで、企業は自社の存在意義を明確にし、組織全体で共有することができます。そして、パーパスを軸とした経営戦略を構築し、持続的な成長を実現することができるのです。

パーパスを社内に浸透させることは、企業の存在意義を組織全体で共有し、従業員の行動を促進するために不可欠です。ここでは、パーパスを社内に浸透させるための具体的な方法を解説します。

パーパスの策定には、「何のために存在しているのか」「社会にどんな価値をもたらしたいのか」といった問いに向き合う姿勢が欠かせません。重要なのは、企業の歴史や強み、創業時の思い、今後のビジョンといった要素を整理し、独自性ある目的を見出すことです。

経営陣だけで完結させるのではなく、社員との対話や外部の専門家の意見も取り入れることで、現場とのズレのない、真に共感されるパーパスが見えてきます。また、経済的合理性と社会的意義のバランスをとることも大切で、「善意だけのスローガン」ではなく、事業としての実効性も考慮する必要があります。

せっかく良いパーパスを掲げても、それが伝わらなければ意味がありません。社員・顧客・投資家・地域社会などのステークホルダーに対して、わかりやすく、共感を呼ぶ形で発信することが求められます。

例えば、抽象的な言葉ではなく、自社の具体的な行動やエピソードとともに伝えることで、説得力が増します。また、理念や方針としてだけでなく、広告・採用・IR資料・店舗の接客対応など、あらゆる接点において一貫したメッセージとして発信することで、企業の信頼感や一体感が生まれます。

社内報は、パーパスに関する情報を発信する効果的なツールです。定期的にパーパスに関する記事を掲載することで、従業員の意識を高め、理解を深めることができます。具体的には、以下のような内容を盛り込むと良いでしょう。

社内報は、全従業員がアクセスできる媒体であることが重要です。紙媒体だけでなく、社内イントラネットやメールマガジンなど、多様な方法で発信することで、より多くの従業員に情報を届けることができます。また、動画コンテンツを活用することも、視覚的に訴求力が高く、効果的です。パーパスを社内報で継続的に発信することで、従業員の理解と共感を深め、組織全体での浸透を促進します。

研修は、パーパスを深く理解し、日々の業務に活かすための重要な機会となります。研修を通じて、従業員はパーパスの意味や重要性を再確認し、自社の存在意義を理解することができます。研修内容としては、以下のようなものが考えられます。

研修は、階層別、職種別など、対象者別に内容をカスタマイズすることで、より効果を高めることができます。また、研修後には、パーパスの実践状況を評価し、フィードバックを行うことで、継続的な行動変容を促すことが重要です。研修を通して、従業員はパーパスを自分自身のものとして捉え、主体的に行動するようになります。

イベントは、パーパスを楽しく学び、組織の一体感を高めるための効果的な手段です。イベントを通じて、従業員はパーパスに対する理解を深め、共感を生み出すことができます。イベントの企画としては、以下のようなものが考えられます。

イベントは、従業員が楽しみながら参加できるような工夫を凝らすことが重要です。例えば、ゲーム形式を取り入れたり、豪華な景品を用意したりすることで、参加意欲を高めることができます。イベントを通じて、従業員はパーパスを身近に感じ、組織の一員としての意識を強めることができます。イベントは、組織文化を醸成し、パーパスを浸透させるための強力なツールとなります。

企業が明確なパーパスを掲げ、それを経営の中核に据える「パーパス経営」は、単なる理念の提示にとどまらず、実践を通じて多くの具体的なメリットをもたらします。企業の規模や業種を問わず、その効果は社内外に波及し、競争力の強化や組織の持続性に寄与します。ここでは、主な3つの効果について解説します。

パーパスが社内に浸透している企業では、従業員の仕事に対する意識や姿勢に変化が見られます。日々の業務が「何のために行われているのか」が明確になることで、単なるタスク処理ではなく、社会的意義のある活動として捉えられるようになります。

これは、従業員のモチベーションを高めると同時に、自主的な行動や創意工夫を促す好循環を生み出します。また、パーパスに共感して入社した人材は、企業のビジョンや文化と深く結びつきやすく、個人と組織の価値観が一致することで、高いエンゲージメントが維持されやすくなります。

人材獲得競争が激化するなか、企業のパーパスは求職者にとって重要な判断材料となっています。特に若い世代は、企業の存在意義や社会貢献性を重視する傾向が強く、自分の価値観と合致する企業を選ぶ傾向があります。

パーパスを掲げ、それをブランディングや採用活動に活用している企業は、「この会社で働きたい」と思わせる強い魅力を放つことができます。さらに、入社後も自社の理念に共鳴して働く従業員は、やりがいや目的を感じながら働くことができるため、離職率が低下しやすくなります。

短期的な業績に一喜一憂するのではなく、パーパスに基づいて中長期的な戦略を描ける企業は、市場の変化にも柔軟に対応しながら持続的な成長を実現しやすくなります。

また、社会や環境に配慮した事業活動を継続することで、企業に対する社会的信頼やブランド価値が高まり、結果として安定した収益基盤を築くことにもつながります。これは、取引先や金融機関、株主といった外部ステークホルダーとの良好な関係構築にも直結し、企業のレジリエンスを高める要因となるのです。

パーパスという考え方は決して新しいものではありませんが、近年はその重要性がますます高まり、多くの企業が戦略の中心に据えるようになってきました。ここでは、国内外の代表的な企業のパーパス事例を紹介し、どのように自社の存在意義を明確化し、それを行動に落とし込んでいるかを見ていきます。実際の取り組みを知ることで、自社におけるパーパス策定の参考になるでしょう。

「社会の発展に貢献し、人々の生活を豊かにする」という創業以来の精神を現代にアップデートし、パナソニックは「モノづくりを通じて社会課題を解決する」ことを企業の使命としています。具体的には、脱炭素や高齢化対応など、社会課題へのソリューション提供を軸とした製品開発を強化しています。

「Beauty innovations for a better world(美の力でよりよい世界へ)」というパーパスのもと、美を通じた人々の幸福と社会貢献を目指しています。化粧品という枠にとどまらず、ジェンダー平等やサステナビリティに配慮した取り組みにも積極的です。

「UPDATE JAPAN」というシンプルながら強いメッセージを掲げ、テクノロジーの力で日本をより良く変えるという意志を打ち出しています。サービス改善だけでなく、災害支援や地域課題への取り組みなどにも注力しており、企業活動と社会価値の融合が明確に見られます。

「Make sustainable living commonplace(持続可能な暮らしを当たり前に)」という明確なパーパスのもと、環境や社会へのインパクトを考慮した事業運営を徹底しています。実際にパーパス主導ブランド(例:Dove、Lifebuoy)は業績も良好で、パーパスが経営の中核にあることがビジネスにも好影響を与えています。

「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む(We’re in business to save our home planet)」という強烈なパーパスを掲げ、環境保護活動を事業の中心に据えています。利益を超えた理念への共感が多くのファンを生み出し、社員のロイヤリティや顧客の支持も高い企業です。

表立って“パーパス”という言葉は多用していませんが、「人間の創造性をテクノロジーで拡張する」ことを事業全体で実践しています。プロダクトデザイン、プライバシー保護、アクセシビリティ対応、環境対策など、多くの側面で理念と一貫した行動を取り続けている点が特徴です。

パーパス経営は大企業だけのものではありません。むしろ、経営者の想いや現場との距離が近い中小企業こそ、その本質を活かしやすい土壌が整っているとも言えます。ここでは、限られたリソースでもパーパスを実現できる理由と、実際にブランド価値へとつなげていく戦略について解説します。

中小企業がパーパス経営に踏み出す上で「リソースの少なさ」は一見ハードルに見えるかもしれません。しかし、実際には以下のような理由から、大手以上に柔軟かつスピーディに取り組むことが可能です。

経営者の想いをそのままパーパスに反映できるため、理念の浸透が早く、社内の一体感を生み出しやすい環境があります。

従業員の数が限られている分、日常的な対話の中でパーパスを共有しやすく、個々の業務に理念が浸透しやすくなります。

地域課題や顧客ニーズに直接触れている中小企業だからこそ、「どんな価値を提供できるか」という視点を持ちやすく、それがパーパスの源になることが多いです。

全社的な大規模改革ではなく、小さな取り組みから着実に理念を実践できるため、導入の負担が少なく、成果も見えやすいです。

つまり、パーパスは資金力や規模ではなく、企業の「意思」と「行動」によって体現できるものであり、中小企業にとっても十分に実現可能な戦略だと言えるのです。

パーパスは社内の共通認識として機能するだけでなく、外部に向けたブランドイメージ構築にも直結します。中小企業が競合と差別化し、顧客に選ばれるためには、理念を明文化し、ブランディングに活かすことが非常に効果的です。

以下はパーパスを軸にしたブランディング戦略の一例です。

商品・サービスの特徴だけでなく、「なぜこの事業をしているのか」「誰にどんな価値を届けたいのか」といった思いを伝えることで、共感する顧客との関係性を築きやすくなります。

創業の背景や商品開発エピソードなどを通じて、パーパスにリアリティを持たせることで、ブランドに深みと説得力が生まれます。

採用活動、CSR、商品開発など、あらゆる接点で「この行動はパーパスに沿っているか?」という観点を持つことで、一貫性あるブランドメッセージを発信できます。

理念に共鳴した顧客との継続的な関係性や、同じ志を持つ企業との連携は、中小企業の信頼性と認知度を高める大きな要因になります。

単なる「想い」ではなく、「行動」に落とし込み、「伝える」ことで初めて、パーパスはブランドの柱として機能します。競争が激しい市場環境だからこそ、パーパスに基づいたブランド戦略が中小企業にとって強力な武器となるのです。

企業の“らしさ”をどう伝えるか悩んでいませんか?CI(コーポレートアイデンティティ)の概念と、その表現におけるホームページの重要性について、具体例とともに解説しています。

ブランドが企業の価値を決める時代。企業ブランディングの基本から、その効果を最大化するための施策や成功の秘訣を丁寧に解説した一記事です。

パーパスを効果的に伝えるには、伴走できるパートナー選びも重要です。札幌で信頼できるWebマーケティング会社を選ぶための比較ポイントを詳しく解説しています。

本記事では、企業にとっての「パーパス(存在意義)」の意味とその重要性、そして実際の策定・実践方法について解説しました。パーパスは単なるスローガンではなく、企業が「なぜ存在するのか」「誰のために何をするのか」を明確にする軸です。特に社会的な価値観が多様化し、消費者や従業員が企業の姿勢を重視する現代において、パーパスは経営・ブランディング・採用すべてにおいて欠かせない要素となっています。

中小企業にとっても、規模にかかわらず「想い」や「志」を起点にした経営は実現可能です。小さくても社会に必要とされる存在であり続けるために、パーパスの策定と実践を今こそ見直してみてはいかがでしょうか。

企業の“パーパス”が伝わるホームページをつくりませんか?

単なる情報掲載ではなく、「なぜこの会社が存在するのか」をしっかりと伝えるWebサイトに。パーパスを軸にした構成・デザイン・コンテンツ制作まで一貫してご支援します。

▶︎ [パーパスを活かしたホームページ制作のご相談はこちら]

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。