Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

あなたのWebサイトは、きちんとSSL対応できていますか?

今や「https」で始まるURLは、企業・個人を問わずWebサイト運営において欠かせない信頼の証です。GoogleもSSL対応をランキング要因の一つに挙げており、未対応のままでは検索順位の低下や、訪問ユーザーからの不信感につながる恐れがあります。

本記事では、SSLとは何かという基本から、導入の必要性、種類や設定方法までをわかりやすく解説。Webサイトの安全性と信頼性を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。

SSL対応、まだお済みでない方へ

Webサイトの信頼性を高め、検索評価も向上させるSSL導入。

ARDEMでは、サイトの現状診断から導入設定・リダイレクト対応までサポートしています。

お気軽に無料相談をご利用ください。

▶ SSL対応について相談する

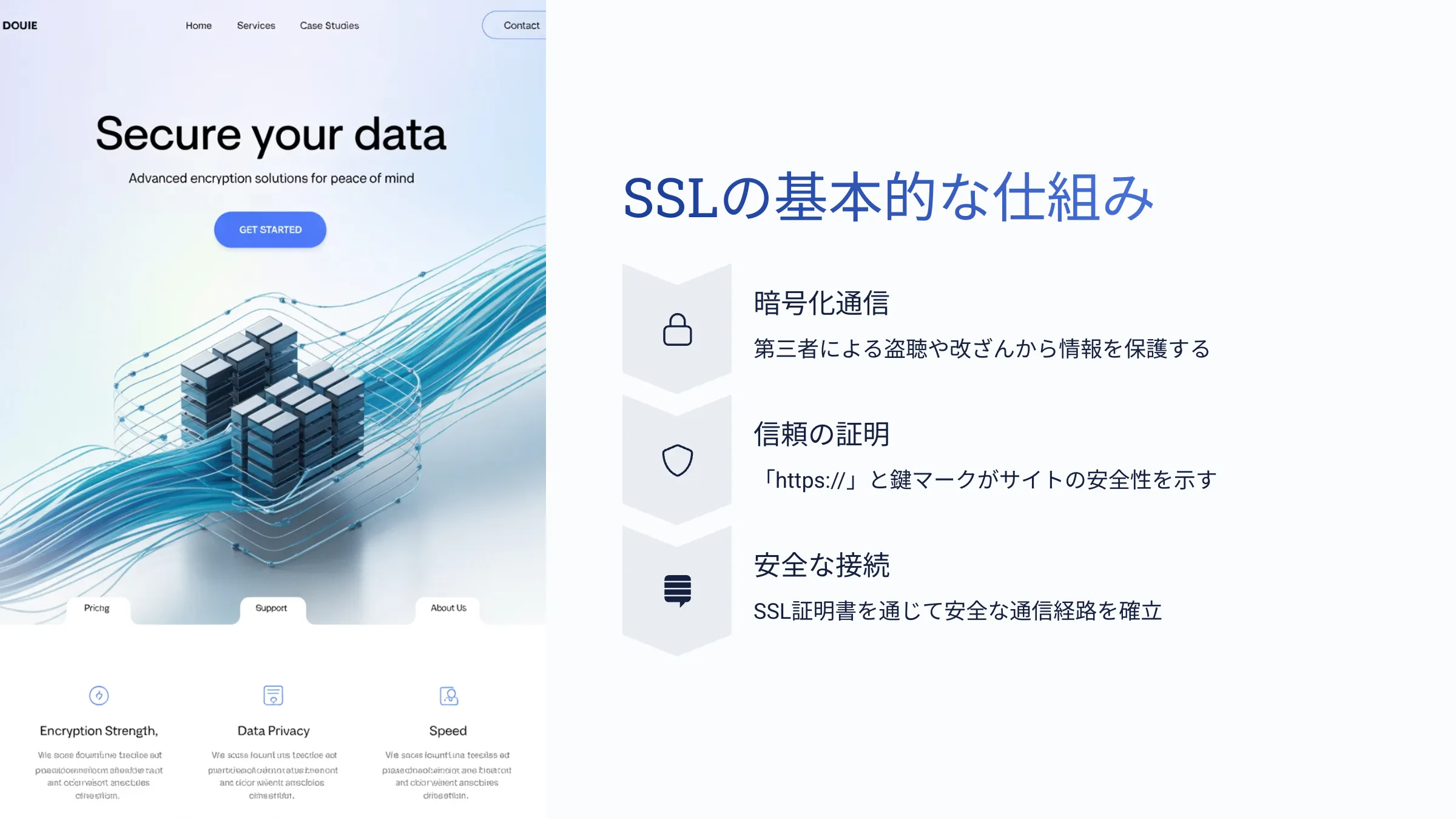

SSL(Secure Sockets Layer)は、インターネット上での通信を暗号化し、第三者による盗聴や改ざんから情報を守るための技術です。現在はSSLの後継技術であるTLS(Transport Layer Security)が主流ですが、「SSL」という言葉が広く使われているため、ここでも総称として「SSL」と呼びます。

たとえば、フォーム入力やログインページなどで個人情報やパスワードを入力する際、SSLが機能していなければ、その情報は暗号化されずに送信されてしまい、悪意のある第三者に読み取られるリスクが生じます。SSLはそのようなリスクを防ぎ、安全なデータ通信を可能にする「インターネット上の鍵」とも言える存在です。

SSLとTLSは、どちらも通信の暗号化を目的としたプロトコルですが、TLSはSSLの後継バージョンです。SSL 3.0まで存在した後、脆弱性の問題を解決する形でTLS 1.0が登場しました。以降、TLS 1.2やTLS 1.3といったバージョンアップを重ね、現在ではTLS 1.2以降が標準とされています。

なお、SSLとTLSは仕組み自体が似ており、一般ユーザーがWebサイトを閲覧する上で違いを意識することはほとんどありません。しかし、技術的・セキュリティ的な観点からは、TLSが現在の正式な規格であり、SSLはすでに非推奨とされている点を覚えておきましょう。

SSLでは、以下のような流れで通信の暗号化が行われます。

1.サーバーがSSL証明書をクライアント(ブラウザ)に提示

2.クライアントが証明書を検証し、サーバーとの安全な通信経路を確立

3.共通鍵のやりとり(公開鍵暗号方式)を通じてセッションを開始

4.以降は共通鍵を使って通信内容を暗号化し、安全にデータをやりとり

この仕組みにより、第三者が通信内容を傍受したとしても、内容は暗号化されており、解読はほぼ不可能です。特に個人情報やクレジットカード情報などのやり取りを含むWebサイトでは、このような暗号化通信が不可欠です。

SSL対応しているWebサイトかどうかは、URLが「https://」で始まっているか、アドレスバーに鍵マークが表示されているかで判断できます。これらがあるWebサイトは、暗号化通信が行われている証です。

かつては大手企業やECサイトを中心に導入されていたSSLですが、現在では中小企業や個人事業主が運営するWebサイトにおいても、SSL対応は「やっていて当然」の基本対策となっています。

その理由は、大きく3つに分けられます。

訪問者にとってWebサイトの信頼性は非常に重要です。SSLに対応しているサイトでは、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示され、URLも「https://」で始まります。これにより、ユーザーは「このサイトは安全に接続されている」と直感的に判断できます。

特に、問い合わせフォームやメールマガジン登録、予約など、個人情報を入力するページではSSLの有無が大きな安心材料になります。仮にSSLに未対応だった場合、「この接続は安全ではありません」といった警告表示が出ることもあり、それだけでユーザーは離脱してしまう可能性があります。

SSLの有無は、サービス内容以前に信頼を損ねるかどうかを左右する第一関門とも言えるでしょう。

Googleは2014年に、SSL対応(HTTPS化)を検索順位の評価要素に含めると公式に発表しました。以来、SSLに対応しているWebサイトは、未対応のものよりもSEOで有利になりやすい傾向があります。

これは、Googleがユーザーの安全を重視しており、「信頼できるサイト」を上位に表示したいという方針に基づいています。そのため、SSL化されていないだけで検索順位が下がる可能性があるのです。

また、Google Chromeでは、SSL未対応のページにアクセスした際に警告文が表示される仕様となっており、それもユーザーの離脱要因になります。SSL対応は、SEO施策の一環としても非常に重要であることを理解しておくべきです。

SSL未対応のWebサイトには、さまざまなリスクが存在します。代表的なものは以下のとおりです。

また、ChromeやEdgeなどの主要ブラウザでは、SSL未対応ページにアクセスすると「保護されていない通信」「この接続ではプライバシーが保護されません」といった警告表示が目立つように強調される仕様になっています。こうした表示は、ユーザーに「危険なサイト」という印象を与えてしまい、離脱率や直帰率の上昇、コンバージョン率の低下を招く結果となりかねません。

一口に「SSL証明書」といっても、実はその種類によって認証レベルや信頼性、発行スピード、価格などが異なります。どの証明書を選ぶべきかは、Webサイトの目的や扱う情報の重要度によって異なります。

ここでは、主なSSL証明書の種類として以下の3つを紹介します。

DV(Domain Validation)は、もっとも基本的で導入が容易なSSL証明書です。申請時には、対象ドメインの所有権さえ確認できれば即日発行が可能なため、手間やコストを抑えたい場合に適しています。

適用例

個人ブログ、小規模なポートフォリオサイト、社内向けツールなど

OV(Organization Validation)は、法人や団体など組織の実在性まで認証されるSSL証明書です。Webサイト上で組織名が確認できるため、訪問者の信頼感も高まります。

適用例

企業のコーポレートサイト、BtoBサービスサイト、ECサイトなど

EV(Extended Validation)は、もっとも厳格な審査を通過したSSL証明書です。企業の法的実在性、事業の継続性など、詳細な確認項目をすべてクリアしなければ発行されません。

適用例

金融機関、官公庁、大規模なECサイト、高額商品を扱うサービスなど

SSL対応を進めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。技術的な難易度はサーバー環境や契約しているレンタルサーバーによって異なりますが、基本的な流れは次の3つの工程で構成されます。

まず最初に行うべきことは、自社サイトのサーバーがSSLに対応しているかどうかの確認です。

現在利用しているレンタルサーバーやクラウドサーバーが、無料SSL(Let’s Encryptなど)を提供している場合は、管理画面から数クリックでSSL化できるケースもあります。一方で、古いサーバー環境では手動対応や有料SSLのみ対応の場合もあるため、事前の確認は不可欠です。

チェックポイント

次に行うのが、SSL証明書の取得とインストール作業です。取得方法は以下の2通りに大別されます。

証明書の選定にあたっては、前項で紹介した「DV/OV/EV」のどれが自サイトに適しているかを判断し、必要な情報を提出して発行を受けます。

インストール方法の一例(共用サーバーの場合)

インストール方法の一例(VPSや専用サーバーの場合)

SSL証明書のインストールが完了しても、まだ終わりではありません。次に重要なのは、すべての通信をHTTPSに統一させるリダイレクト設定です。

ユーザーが「http://」でアクセスしても自動的に「https://」へ転送されるよう、設定を加える必要があります。

方法(Apache環境の場合)

.htaccessファイルに以下のような記述を追加します。

perl

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

方法(Nginx環境の場合)

サーバー設定ファイルに次のようなリダイレクトを記述します:

nginx

server {

listen 80;

server_name yourdomain.com;

return 301 https://$host$request_uri;

}

あわせて確認すべきポイント

SSL証明書には、無償で利用できるものと、有償で購入するものがあります。どちらを選ぶべきかは、Webサイトの規模や目的、求められる信頼性の水準によって異なります。ここでは、それぞれの特徴と、選定時の判断ポイントを整理します。

無料SSLの代表格として広く使われているのが「Let’s Encrypt」です。世界的な認証局が提供しており、現在では多くのレンタルサーバーがLet’s Encryptに対応しています。

無料SSLは、個人サイトやブログ、小規模な企業サイトなど、「最低限の暗号化」を目的とする場合には非常に有効です。ただし、取引や個人情報のやりとりがあるサイトでは、不十分とされるケースもあります。

有料SSLは、主に商用サイトや企業・団体が運営するWebサイトにおいて選ばれる選択肢です。料金は年間数千円〜十数万円と幅がありますが、価格に見合った信頼性とサポート体制が備わっています。

また、ブラウザによっては証明書の詳細から「どの認証局が発行しているか」「企業名はあるか」といった情報が閲覧できるため、BtoBビジネスや公的業務に関わるWebサイトでは、有料SSLが事実上の標準となっています。

SSL証明書のインストールやHTTPSリダイレクトの設定が完了したとしても、それで終わりではありません。SSL対応は「導入して終わり」ではなく、継続的な保守と確認作業が不可欠なセキュリティ対策です。このセクションでは、SSL導入後に必ず確認・対応しておきたいポイントを3つに分けて解説します。

SSL対応が完了していても、一部のページがHTTPのまま残っていると「常時SSL化」が達成できていないことになります。Googleが推奨する常時SSL化とは、「Webサイト内のすべてのページをHTTPSで統一する」ことを指します。

チェックポイント

特に注意したい点は、WordPressなどのCMSで運用しているサイトです。テーマやプラグインの中にハードコーディングされたhttpリンクが残っていることがあり、SSL警告の原因になります。

SSL証明書には必ず「有効期限」があります。Let’s Encrypt などの無料SSLでは90日、有料SSLでも1年または2年ごとの更新が必要です。有効期限が切れると、サイトに警告が表示されるだけでなく、ユーザーはページを開けなくなります。

対応ポイント

証明書の期限切れは、企業の信用失墜にもつながる重大なミスです。特に複数サイトを管理している場合は、ドメイン管理と合わせて証明書の有効期限一覧表を作成しておくことが推奨されます。

「HTTPS化したはずなのに、アドレスバーに鍵マークが表示されない」といった現象が起きた場合、多くは混在コンテンツ(Mixed Content)が原因です。

混在コンテンツとは、HTTPSで表示されるページの中に、HTTPで読み込まれる画像やスクリプトが含まれている状態を指します。これによりセキュリティ警告が表示されるだけでなく、Google Chromeでは一部の要素がブロックされることもあります。

よくある混在コンテンツの例

対処方法

混在コンテンツの有無は、セキュリティだけでなく検索順位やユーザー体験にも影響を与えるため、リダイレクト設定と同様に重要なチェック項目です。

SSLは一度設定すれば終わりというものではなく、「守る」ことこそが本質です。導入後も定期的なチェックと適切な保守体制を整えることで、安全で信頼性の高いWebサイトを継続的に運営することができます。

SSL証明書の導入やHTTPS化はセキュリティ向上に欠かせない作業ですが、設定方法を誤ったり、確認が不十分だったりすると、サイトにアクセスできない、リダイレクトが繰り返される、検索インデックスに影響が出るといったトラブルが発生します。

ここでは、SSL対応でよく見られる3つのトラブルと、それぞれの対処法を解説します。

SSL証明書を正しくインストールしたにもかかわらず、ブラウザでサイトを表示しようとすると「このサイトにアクセスできません」「接続が安全ではありません」と表示されることがあります。

主な原因

対処法

まずは「httpでは表示できるがhttpsではできないのか?」を切り分け、SSLそのものの問題か、リダイレクトやファイル配置の問題かを整理することが重要です。

HTTPS化と同時に設定することの多い「常時SSLリダイレクト」ですが、設定のミスにより無限にリダイレクトが繰り返される「リダイレクトループ」が発生することがあります。

よくある原因

対処法

一か所だけでリダイレクトを制御するのが原則です。設定が複数箇所に分散していると、意図しない動作が起こりやすくなります。

HTTPS化が完了したあとは、Googleに対して「URLが変更された」ことを正しく伝える必要があります。Search Consoleでは「http://」と「https://」は別サイトとして扱われるため、放置しているとインデックスが適切に更新されず、検索順位にも悪影響が出る可能性があります。

必要な対応

また、Google アナリティクスの計測URLも https:// に変更しておくことで、アクセス解析が分断されることを防げます。

かつてはSSL対応といえば大企業やECサイト向けの高度なセキュリティ対策という印象がありました。しかし、現在では中小企業や個人が運営するWebサイトでもSSLは必須といえる時代です。なぜなら、サイトの規模に関係なく、信頼性とセキュリティはユーザーから常に求められているからです。

ここでは、中小規模の事業者や個人サイトでもSSLが不可欠となっている3つの理由を紹介します。

問い合わせフォーム、予約受付、メールマガジン登録、資料請求など、企業や店舗のWebサイトでは、何らかの形でユーザーの個人情報を扱う場面が存在します。

SSLに対応していない状態でフォームに情報を入力すると、送信時のデータが暗号化されず、第三者に傍受・盗聴されるリスクが生じます。これは、例え規模が小さな会社や個人事業主であっても変わりません。

また、SSLに対応していないサイトでは、ブラウザによって「この接続は保護されていません」といった警告が表示されることがあります。この一文だけで、ユーザーは不信感を抱き、フォーム送信を中断してしまう可能性があります。

SSL化は、個人情報の保護という意味だけでなく、「安心して利用できる会社・店舗である」ことを示す第一歩でもあります。

現代のWebサイトは、スマートフォンやSNSからの流入が主流になっています。InstagramやX(旧Twitter)、LINEなどから公式サイトに誘導される場面も増えていますが、こうした経路では、「ユーザーはほんの数秒でそのサイトが信頼できるかどうかを判断する」傾向があります。

鍵マークのないサイト、警告が出るページ、httpのURL表記…。これらは、どんなに内容が良くてもユーザーに「古い」「不安」「危険」という印象を与えます。

また、スマホブラウザの仕様上、SSL未対応サイトは一部の機能が正常に動作しないケースもあります(例:入力フォームが送信できない、位置情報取得ができないなど)。

SSL対応は、Web技術の進化に対応した「最低限の環境整備」であり、中小企業や個人であっても避けて通れない標準仕様となっています。

WebサイトのリニューアルやECサイト構築などに関して、国や自治体が提供する補助金・助成金制度を活用する企業が増えています。

たとえば「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などでは、申請時にWebサイトの構築要件として、SSL化が事実上の必須項目になっているケースがあります。

具体的には、以下のような対応が求められます。

これは、公的な支援を受けるWebサイトに最低限のセキュリティ対策を義務づける考え方に基づいています。実際に、SSL未対応の状態で申請した結果、対象外と判断されたケースもあります。

補助金を活用するかどうかに関わらず、SSL対応は「社会的信用を示す基準の一つ」として捉えられていると言えるでしょう。

SSL対応は、単なるセキュリティ対策にとどまらず、ユーザーからの信頼を得るための最低条件となりつつあります。Googleの検索評価やブラウザの仕様も、SSLを標準とした前提で動いており、もはや「対応するかどうか」ではなく、「いつ・どう対応するか」が問われる時代です。

SSLを導入することで得られる効果は多岐にわたります。

一方で、導入後のリダイレクト設定や混在コンテンツの対応、証明書の更新管理など、保守運用の意識も欠かせません。

中小企業や個人事業主にとっても、SSLは決してハードルの高い対策ではありません。むしろ、「費用をかけずに信頼性を高められる最初の一手」として、早期の導入を検討する価値があります。

まだ対応できていないという方は、まずはご自身のサイトURLが「https://」で始まっているか、アドレスバーに鍵マークが表示されているかを確認してみましょう。それが、より安全で信頼されるサイト運営への第一歩です。

「SSLって何から始めればいい?」そんな方も安心です。

URLが「http」のままのサイトは、信頼性やSEOに悪影響を及ぼす可能性があります。

ARDEMでは、初心者の方でもわかりやすくサポート。設定代行・保守管理までお任せください。

まずはお気軽にご相談ください。

▶ SSL対応をプロに任せたい方はこちら

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。