Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

企業のWeb集客において、ブログは今なお効果的な手段のひとつです。広告に頼らず、検索エンジンからの自然流入を得られるブログは、コストを抑えつつ継続的に見込み顧客と接点を持てるメディアとして注目されています。しかし、「毎週更新しているのにアクセスが伸びない」「どんな記事を書けばいいのかわからない」といった悩みを抱えている方も少なくありません。

本記事では、ブログを通じて実際に集客につなげるための考え方と具体的な方法を、SEOの視点も交えてわかりやすく解説します。初めてブログ運用に取り組む方はもちろん、すでに運用しているものの成果を感じられていない方にも役立つ内容です。ブログを「なんとなく更新するもの」から「ビジネスを伸ばす武器」へ変えるためのヒントをぜひご覧ください。

ブログからの集客、成果が出ていますか?

「記事を書いても問い合わせにつながらない…」「キーワード選定のやり方が分からない…」そんなお悩みはありませんか?

ARDEMでは、SEO戦略設計から記事制作・改善提案までワンストップで対応。ブログを本当の営業資産に変えるサポートを行っています。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

▶ お問い合わせ

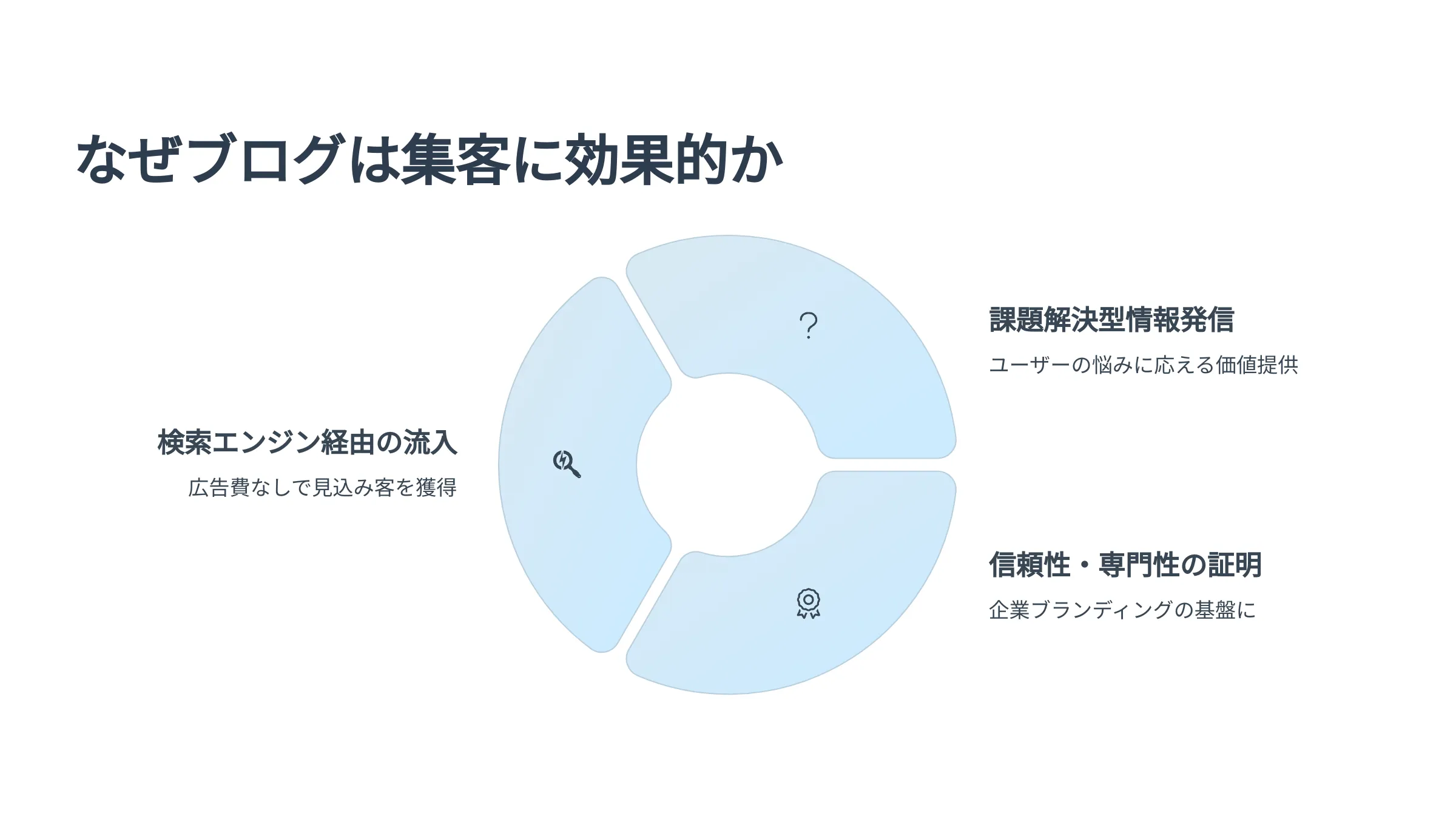

ブログが企業の集客ツールとして注目され続けている理由は、その「資産性」と「接点創出力」にあります。一時的な広告と異なり、ブログは一度公開すれば長期的に見込み顧客を呼び込む導線となり、企業の信頼構築にも寄与します。ここでは、具体的にどのような点でブログが集客に効果を発揮するのかを3つの視点から解説します。

ブログは、SEO(検索エンジン最適化)との相性が非常に良いメディアです。ユーザーが商品やサービスを探すとき、多くはGoogleなどの検索エンジンを利用します。このとき、ユーザーの検索意図に合った情報が書かれたブログ記事がヒットすれば、自然な流れで自社サイトへ誘導できます。

たとえば「ホームページ 制作 相場」と検索する人に対して、料金体系を丁寧に解説した記事が上位表示されれば、それだけで潜在顧客との接点が生まれます。さらに、検索からの流入は広告と違ってクリック単価が発生せず、コストを抑えて集客できるのも大きなメリットです。

ブログは、ユーザーが抱える課題に対して自社の専門知識をもとに回答できる場所でもあります。「○○の選び方」「△△で失敗しない方法」など、検索者の悩みや疑問に合わせて情報を提供することで、単なる宣伝ではなく、有益な存在として認知されやすくなります。

このような記事を通じてユーザーとの信頼関係が構築されると、商品・サービスを検討する際の候補に自社が自然と入るようになります。これは、SNSや広告ではなかなか得にくい、深い関係性を築くための基盤にもなります。

ブログは「書いて終わり」の媒体ではなく、積み重ねることで企業の専門性や信頼性を象徴する資産になります。業界特有の知識や成功事例、社内の取り組みなどを発信することで、訪問者に「この会社は信頼できる」「この人たちは業界のプロだ」と感じてもらうことができます。

また、継続的に情報発信を行うことで、Googleからの評価も向上し、検索順位の上昇やサイト全体の集客力強化にもつながります。つまり、ブログは短期的な成果だけでなく、企業ブランディングやマーケティングの中長期的な基盤としても機能するのです。

ブログを通じて集客に成功している企業には、いくつかの共通した特徴があります。単に記事を書くだけでは、アクセスや問い合わせにはつながりません。ここでは「ターゲット設定」「キーワード戦略」「構成・文章設計」という3つの要素に着目し、集客に強いブログの基本条件を解説します。

集客効果の高いブログに共通しているのが、「誰に」「何を伝えるか」が明確であることです。闇雲に情報を発信しても、読む人にとってピンとこない内容では、関心を引くことはできません。

例えば、BtoB向けの業務改善サービスを扱う企業が、一般消費者向けの雑多な話題を発信していても効果は薄くなります。逆に、「中小企業の経営者」に向けて「経費削減につながるITツール導入のコツ」など具体的な課題に応える内容であれば、明確なターゲットに刺さり、問い合わせにつながる可能性も高くなります。

まずは、ブログを通じて「誰の、どんな課題を解決するのか」を明文化することが重要です。

検索からの集客を狙うなら、キーワード戦略は欠かせません。見込み顧客が検索しそうな語句をあらかじめリサーチし、それに基づいて記事のタイトルや本文を構成することで、Googleからの流入が期待できます。

たとえば、「採用サイト 制作」というキーワードを狙うのであれば、「採用サイトの制作手順」「他社との違いを打ち出すコツ」といった検索ニーズに即したテーマで記事を展開するのが有効です。

また、ビッグワード(検索数が多く競合も多い)だけでなく、スモールワード(検索数は少ないが具体的で意図が明確な語句)も組み合わせることで、より確度の高いアクセスを狙うことができます。

どんなに良い内容でも、読みにくければユーザーは途中で離脱してしまいます。集客に強いブログは、見出し・改行・箇条書き・図解などを使って視認性を高め、ストレスなく読める工夫がされています。

また、記事の終わりに「お問い合わせはこちら」「無料相談実施中」など、明確なCTA(行動喚起)があるかどうかも重要です。記事を読んで「なるほど」で終わらせるのではなく、読者に次の一歩を踏ませる仕掛けが集客には欠かせません。

記事全体を通じて「課題の理解 → 解決策の提示 → 行動の促し」という流れを意識した構成にすることで、成果につながる可能性が高まります。

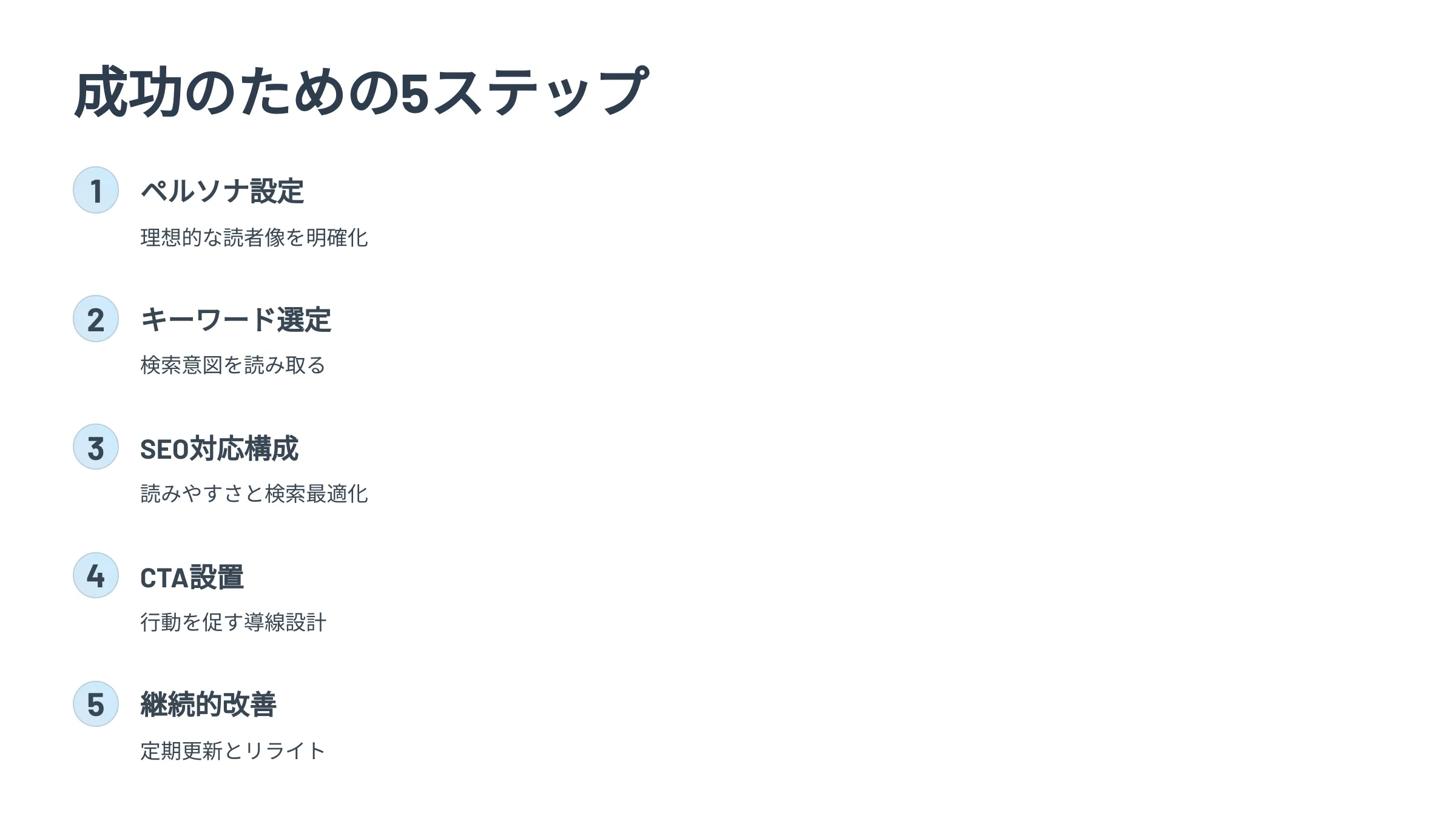

ブログを通じた集客を実現するには、なんとなく記事を書くのではなく、目的に沿って一つひとつのプロセスを戦略的に設計することが求められます。ここでは、成果につながるブログ運営のために押さえておきたい5つの実践ステップを解説します。

最初に行うべきは、「誰に向けて書くか」を明確にすることです。企業向けか一般消費者向けか、また年齢・職業・関心事などを踏まえたペルソナ(架空の理想的な読者像)を設定することで、記事の内容や言葉遣い、提案の方向性が定まります。

たとえば「20代の女性会社員で、副業に興味がある人」をペルソナに設定した場合、専門用語をかみ砕いた説明や、実体験ベースの構成が効果的です。読者の悩みや目的を正確に想定できれば、それに応じた価値ある記事を提供できます。

ペルソナが決まったら、次は「その人が検索しそうなキーワード」を洗い出します。Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを使えば、月間検索ボリュームや関連ワードを調査できます。

ただし、単に検索回数の多いキーワードを選べば良いわけではありません。重要なのは検索意図(インテント)を読み取ることです。たとえば「ブログ 始め方」というキーワードは、情報収集段階の初心者向けですが、「ブログ 集客 方法」ならある程度運営経験がある人が対象です。このように、検索キーワードの背後にある目的や悩みに応える内容を企画することが成果につながります。

検索エンジンに評価されるためには、SEO(検索エンジン最適化)を意識した記事構成が必須です。以下のポイントを押さえると効果的です。

また、単に検索エンジン向けに最適化するだけでなく、実際に読む人にとって「信頼できる・分かりやすい・読み進めやすい」文章を意識することが重要です。

どれだけ良質な記事を発信しても、読者が行動を起こさなければ集客にはつながりません。そのためには、記事内や記事下に「資料請求はこちら」「お問い合わせはこちら」などのCTA(Call to Action)を設け、行動を促す必要があります。

また、ブログから企業のサービスページや商品紹介ページへのリンクを自然につなぐことで、サイト内回遊性を高め、コンバージョンの可能性を広げることができます。CTAは目立つ位置に設置しつつも、記事の内容や読者の悩みに即した内容にすることがポイントです。

ブログ集客は一度で完結するものではなく、継続的な取り組みが必要です。検索エンジンは更新頻度の高いサイトを好む傾向があり、定期的に記事を投稿することで評価も高まります。

また、公開済みの記事のリライト(加筆・修正)も重要です。検索順位が伸び悩んでいる記事のタイトルや構成、内容を見直し、ユーザーのニーズや最新情報にアップデートしていくことで、パフォーマンスが向上する可能性があります。

ブログの運営は「書いて終わり」ではなく、「育てていく」姿勢が求められるのです。

質の高い記事をコツコツと書いていても、自然流入だけでは思うようにアクセスが伸びないことがあります。そんなときは、他チャネルとの連携や内部リンクの最適化、分析ツールによる改善施策などを通じて、アクセス増加のための戦略的な取り組みが必要です。

検索エンジンからの流入を待つだけでなく、SNSやメルマガなど外部チャネルを活用して記事を広めることも非常に効果的です。

たとえばX(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSでは、ブログ更新のお知らせを定期的に投稿するだけでなく、ターゲットに刺さる要約文や画像を添えることで拡散力が高まります。ハッシュタグを活用して関連トピックに興味のあるユーザーの目にも触れるようにしましょう。

また、メールマガジンを既存顧客やリードに配信している場合は、ブログ記事へのリンクを挿入することで継続的なアクセスが見込めます。メルマガ内では「こんなお悩みありませんか?」という問いかけや、実践的なヒントを添えるとクリック率が向上します。

1記事だけが検索結果で上位表示されたとしても、サイト全体の価値やユーザー体験を向上させるためには「内部リンク」の最適化が不可欠です。内部リンクとは、自サイト内の他ページや記事へのリンクのことを指します。

読者が興味を持ちそうな関連記事や、より詳細な内容を扱ったページへと自然につなぐことで、ページ滞在時間の延長や直帰率の改善、サイト全体の評価向上につながります。

また、検索エンジンにとっても、リンク構造が整ったサイトはクロールしやすく、各ページの評価が効率的に伝わるため、SEOにも好影響があります。重要なのは「読者の知りたいことの導線」を意識しながら、無理なくリンクを配置することです。

アクセスを増やすためには、現状の把握とデータに基づいた改善も欠かせません。特に無料で使えるGoogleサーチコンソールは、ブログ運営者にとって強力な分析ツールです。

たとえば以下のような情報が確認できます。

こうしたデータをもとに、CTRが低い場合はタイトルやディスクリプションを見直したり、表示順位が下降している記事は内容をアップデートしたりと、改善のヒントを得ることができます。

また、Googleアナリティクスと連携すれば、ページごとの滞在時間や直帰率なども把握できるため、「読まれているが離脱されやすい」記事を特定し、リライトやCTA強化といった施策にもつなげられます。

ブログで集客を目指す上で、基本を守っているはずなのに成果が出ないというケースは少なくありません。実は、うまくいかないブログには共通する“落とし穴”があります。ここでは代表的な失敗例と、それぞれの改善ポイントについて解説します。

ブログ記事は「誰に向けて書くか」が曖昧なままでは、読者に響く内容になりません。よくあるのが、業界内の知識レベルにばらつきがある読者を想定せず、結果的に内容が浅くなってしまったり、逆に専門的すぎて初心者が離れてしまうパターンです。

記事を執筆する前に、「どんな悩みを持った、どのような立場の人か」を具体的に設定しましょう。たとえば「自社サイトで集客したい中小企業の経営者」や「美容室の店長でブログ初心者」といった具合に、人物像を明確にすると、語り口や事例、専門用語の使い方も自然と整理されます。

どんなに丁寧に書いた記事でも、検索されないキーワードではそもそも読まれる機会が得られません。ありがちなのが、自社でしか通じない独自の言い回しや業界用語を多用してしまうケースです。また、アクセス数を気にしすぎてビッグキーワードだけを狙うのも逆効果になりがちです。

Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを活用し、「ある程度の検索ボリュームがあり、かつ自社のサービスに関連性の高いキーワード」を選定しましょう。さらに、検索意図(インフォメーション・トランザクション・ナビゲーショナル)も意識して記事構成を考えることで、ユーザーの期待に応えられる記事になります。

ブログの目的は「読まれること」ではなく、読まれた結果として問い合わせや購入などのアクションにつなげることです。ところが、記事の最後に「何をすればいいか」が書かれていない、あるいはCTA(Call To Action)が弱いと、ユーザーは次の行動を起こせません。

記事末尾には、読み手の関心に応じた具体的な導線を必ず設置しましょう。たとえば「関連記事の紹介」「無料相談へのリンク」「資料ダウンロードの案内」など、ユーザーの心理的ハードルが低いアクションを設定すると効果的です。また、ボタンの配置や文言も工夫し、視認性と訴求力を高めることが重要です。

ブログを単なる情報発信の手段と捉えるのではなく、「売上や問い合わせにつながる施策の一部」として捉えることが重要です。ここでは、ブログを継続的に成果へと導くために欠かせない3つの視点を紹介します。

ブログはSEO集客のためだけに存在するものではありません。見込み客の関心を引き、信頼感を醸成し、購買や問い合わせといった“行動”を促すための営業ツールであり、企業のイメージを形づくるブランディングの一環でもあります。

とくに、ノウハウ記事や実績紹介、インタビュー記事などは、単なる情報提供を超えて「この会社は信頼できそう」「この担当者に相談してみたい」と感じてもらえる材料になります。読者に自社の価値観や姿勢が伝わるようなコンテンツ作りを意識することが、成果につながる第一歩です。

「記事を毎月更新しているのに反応がない」と悩むケースでは、そもそも目標や評価基準が設定されていないことがよくあります。ブログ運営は、やみくもに書き続けても結果につながりません。アクセス数や滞在時間、離脱率、CV率といった指標を定期的に確認し、課題を洗い出して改善を重ねていくことが必要です。

Googleアナリティクスやサーチコンソールといった無料ツールを活用すれば、キーワードごとの検索順位やアクセス経路、読了率なども可視化できます。たとえば、「滞在時間が短い=読みづらい」「検索順位は高いのにクリック率が低い=タイトル改善が必要」など、データに基づいて改善ポイントを見つけられるようになります。

ブログ単体で集客・成果を生むには限界があります。特に企業サイトやサービスサイトの場合は、トップページやサービス紹介、会社案内、問い合わせフォームなど、他のページとの連携が成果を大きく左右します。

たとえば、記事内に自然な形でサービスページや導入事例へのリンクを配置すれば、読者をより具体的な情報に導くことができます。また、ブログ全体のカテゴリ設計や関連記事の導線も、ユーザーの回遊率を上げるうえで重要です。加えて、サイト全体のトンマナ(トーン&マナー)や世界観が統一されていれば、ユーザーの信頼感や印象も大きく向上します。

ブログを“点”ではなく“面”で捉え、Webサイト全体の中でどう活かすかを考えることが、持続的な成果を生む鍵になります。

ブログによる集客は、知識・スキル・継続力の3つがそろって初めて成果につながる取り組みです。社内に十分なリソースがない場合や、成果が出ない状況が続く場合は、無理に内製にこだわらず、専門家に依頼するという選択肢も検討すべきです。

ブログ運営は、単に記事を書く作業だけではありません。キーワード選定、競合調査、構成案の設計、執筆、校正、画像選定、SEO調整、公開、解析まで、多岐にわたる工程を要します。これらをすべて社内で対応しようとすると、担当者の業務負担が大きくなり、結果的に質も量も維持できなくなるケースが少なくありません。

とくに、マーケティング専任者がいない中小企業や、他業務と兼任している広報担当者にとっては、ブログが後回しになりやすいのが現実です。そんなときは、部分的に外注を取り入れることで、質の高い記事を安定的に発信する体制を整えることができます。

たとえば「構成と執筆のみ外部に依頼する」「SEO調整と解析だけ専門家に任せる」といった柔軟な分担も可能です。自社の弱点や課題に応じて外注範囲を調整することで、コストを抑えながら効率的な運用が実現します。

外部に依頼する際は、「安さ」や「記事本数の多さ」だけで判断するのではなく、「成果につながる提案ができるかどうか」を重視すべきです。単なる記事制作代行ではなく、SEO戦略の設計からコンテンツ制作・改善提案まで、総合的にサポートしてくれる会社を選びましょう。

信頼できる制作会社には、以下のような特徴があります。

また、外部パートナーとは継続的なコミュニケーションが必要となるため、担当者との相性や対応スピードも重要な選定基準です。最初の打ち合わせやトライアルのやりとりから、信頼できるかどうかを慎重に見極めましょう。

ブログでの集客を強化したい方には、以下の関連記事もおすすめです。より実践的な視点から、Webマーケティング全体の理解を深めることができます。

「ブログは更新しているのに問い合わせが増えない…」そんな悩みを持つ方に。Webマーケティングの基礎から施策別の改善ポイントまで網羅した実践マニュアルです。

SEOの基本をしっかり理解し、検索上位を目指したい方へ。キーワード選定から内部・外部対策まで、2025年の最新動向を踏まえて解説しています。

「どのくらいの頻度で記事を投稿すべきか」に悩んでいる方必見。SEO観点から見た最適な更新ペースと、コンテンツの質を両立するためのポイントを紹介します。

ブログは中長期的に集客力を高められる、非常に優れたWebマーケティング手法です。しかし、ただ記事を量産するだけでは成果にはつながりません。検索意図を踏まえたキーワード選定、ユーザーの課題に寄り添った構成、読みやすく信頼性の高い文章、そして継続的な分析と改善。これらの要素がそろって初めて、ブログは「集客メディア」として機能します。

特に競争の激しい現代の検索エンジンにおいては、SEOだけに偏らず、ブランディングや導線設計も重要です。ビジネスに合った戦略を持ち、定期的な更新と改善を怠らないことで、確実に成果へと近づけます。

本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ自社のブログ運営を見直してみてください。もし、「社内だけでは運用が難しい」「何から手をつければいいかわからない」という場合は、Web制作とSEO支援の専門会社に相談するのもひとつの手です。

中小企業のブログ集客に強いパートナーをお探しなら

ARDEMは、コンテンツSEOとホームページ制作を一体でサポートするWeb制作会社です。

専門スタッフが、貴社のターゲットと課題に応じた記事戦略を立案し、成果につながる運用体制をご提案します。

集客を「見える化」したい方は、ぜひご相談ください。

▶ お問い合わせ

関連記事

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。