Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

ホームページ制作において、ナビゲーションはホームページにおける道しるべとしての役割を果たします。

本記事では、ナビゲーション設計の基本から、SEO効果を高めるためのポイント、ナビゲーション設定に役立つツールまで、Web担当者やマーケター、経営者の方々が知っておくべき情報を網羅して解説します。

使いやすく、成果につながるナビゲーション設計のノウハウを、ぜひあなたのWebサイト制作に活かしてください。

「ホームページを作ったのに、なぜか成果が出ない…」

その原因、ナビゲーション設計にあるかもしれません。

札幌のWebサイト制作会社ARDEM(アーデム)では、ユーザー導線とSEOを両立する“成果を出すための設計”を重視しています。

本記事では、ホームページ制作に欠かせないナビゲーション設計の基本とSEOとの関係をわかりやすく解説します。

▶ ARDEMに相談する:札幌のホームページ制作・web制作・SEO・MEOなら北海道札幌市の株式会社ARDEM | お問い合わせ

ホームページ制作において、ナビゲーションは訪問者がWebサイトを快適に利用し、最終的な成果に繋げるために非常に重要な要素です。ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるようにすることで、Webサイトの回遊率を高め、コンバージョン率の向上にも貢献します。

このセクションでは、なぜナビゲーションが重要なのか、ユーザーエクスペリエンス(UX)とSEOへの影響について詳しく解説します。

ナビゲーションは、Webサイトにおける道しるべとしての役割を果たします。ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるように、サイト全体の構造を分かりやすく示し、スムーズなサイト内移動を促します。

適切に設計されたナビゲーションは、ユーザーの満足度を高め、Webサイトへの滞在時間を延ばすことにも繋がります。結果として、Webサイトの信頼性向上、ブランドイメージの強化にも貢献します。

ナビゲーションは、ユーザーエクスペリエンス(UX)とSEOの両方に大きな影響を与えます。UXの観点からは、使いやすいナビゲーションはユーザーのストレスを軽減し、快適なサイト体験を提供します。これにより、Webサイトへの再訪問を促し、顧客ロイヤリティを高めることができます。

SEOの観点からは、適切なナビゲーションはクローラーがWebサイトの構造を理解しやすくし、サイト全体のインデックス効率を高めます。内部リンクを効果的に配置することで、重要なページへのトラフィックを増加させ、検索エンジンのランキング向上にも繋がります。

グローバルナビゲーションは、Webサイト全体の主要なページへのリンクを提供するナビゲーションです。

通常、Webサイトのすべてのページに共通して表示され、サイトのどの場所にいても、主要なコンテンツにアクセスできるように設計されています。ヘッダー部分に配置されることが多く、ロゴやサイトタイトルと並んで、Webサイトの顔としての役割も担います。

主な特徴としては、

グローバルナビゲーションの設計では、リンクの数や表示方法、デザインなどが重要になります。ユーザーが直感的に理解できるような、分かりやすいナビゲーションを心がけましょう。

ローカルナビゲーションは、特定のページやセクション内での移動を支援するナビゲーションです。グローバルナビゲーションの下や、サイドバーなどに配置されることが多く、そのページに関連する情報へのリンクを提供します。例えば、ブログ記事の詳細ページであれば、同じカテゴリーの記事へのリンクや、前後の記事へのリンクなどがローカルナビゲーションとして表示されます。

ローカルナビゲーションの主な特徴は、

ローカルナビゲーションを設計する際には、現在のページとの関連性を考慮し、ユーザーが求める情報に適切に誘導できるよう、リンクの配置や表示方法を工夫しましょう。

パンくずリストは、ユーザーがWebサイト内で現在いる場所を示すナビゲーションです。Webサイトの階層構造を視覚的に示し、ユーザーがサイト内を移動した軌跡を把握できるようにします。通常、「ホーム > カテゴリー > サブカテゴリー > 現在のページ」のように表示され、各要素がリンクとして機能します。

パンくずリストの主な特徴としては、

パンくずリストを設計する際には、階層構造を正確に反映させ、ユーザーが迷わないように配慮しましょう。また、モバイル表示にも対応するように設計することが重要です。

フッターナビゲーションは、Webサイトの最下部に配置されるナビゲーションです。サイトマップや、プライバシーポリシー、利用規約、お問い合わせページなど、重要な情報へのリンクを配置することが一般的です。また、SNSへのリンクや、コピーライト表示なども含まれます。

フッターナビゲーションの主な特徴は、

フッターナビゲーションを設計する際には、ユーザーが求める情報が分かりやすく配置されているか、デザイン性も考慮されているか、などを確認しましょう。モバイルフレンドリーな設計も重要です。

サイトマップは、Webサイト全体の構造を一覧表示するページです。通常、XML形式で作成され、検索エンジンにWebサイトの構造を伝えるために使用されますが、HTML形式で作成し、ユーザー向けに公開することもできます。ユーザーはサイトマップを参照することで、Webサイト全体の構成を把握し、目的のページを探しやすくなります。

サイトマップの主な特徴としては、

サイトマップを設計する際には、Webサイトの構造を正確に反映させ、ユーザーが見やすいように工夫しましょう。また、更新頻度を高く保ち、常に最新の状態を維持することが重要です。

効果的なナビゲーション設計の第一歩は、Webサイトの情報構造を整理し、適切な階層構造を構築することです。これは、ユーザーが求める情報に迷わずたどり着けるようにするための基盤となります。

まず、Webサイト全体のコンテンツを洗い出し、それぞれのコンテンツを適切なカテゴリーに分類します。

次に、カテゴリー間の関係性を明確にし、階層構造を決定します。この際、ユーザーの視点に立ち、どのような情報が重要で、どのような順序で提示すれば分かりやすいかを考慮することが重要です。階層構造が深すぎると、ユーザーは目的のページにたどり着くまでに多くのステップを踏む必要があり、離脱の原因にもなりかねません。

一方、階層構造が浅すぎると、情報が整理されず、分かりにくくなる可能性があります。適切な階層構造は、Webサイトの規模やコンテンツの種類によって異なりますが、一般的には、主要なカテゴリーをトップレベルに配置し、そこからサブカテゴリーへと階層を深くしていくのが効果的です。

また、ユーザーが現在どの階層にいるのかを常に意識できるように、パンくずリストなどを活用することも重要です。情報構造と階層設計を適切に行うことで、ユーザーはWebサイト内をスムーズに移動し、必要な情報を容易に見つけることができるようになります。

ナビゲーションのデザインは、ユーザーエクスペリエンス(UX)を大きく左右する重要な要素です。ユーザーが直感的に理解できるような、見やすく、分かりやすいデザインを心がけましょう。

具体的には、ナビゲーションメニューの配置、色使い、フォント、アイコンなどを工夫し、視覚的な分かりやすさを追求します。ナビゲーションメニューは、ヘッダーやサイドバーなど、Webサイトの主要な場所に配置し、常にユーザーの目に触れるようにします。

メニューの数は、多すぎるとユーザーを混乱させる可能性があるため、主要なページへのリンクに絞り、シンプルな構成にすることが望ましいです。

色使いは、Webサイト全体のデザインと調和させ、コントラストを意識して、リンクが目立つように工夫します。

フォントは、可読性の高いものを選び、文字のサイズや行間にも配慮します。アイコンは、各ページのコンテンツ内容を視覚的に表現し、ユーザーの理解を助ける効果があります。

また、マウスオーバー時のアニメーションや、クリック時のフィードバックなど、インタラクションを取り入れることで、ユーザーの操作性を向上させることができます。

モバイルフレンドリーなデザインも重要です。スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスで、ナビゲーションが見やすく、操作しやすいように最適化する必要があります。レスポンシブデザインを採用し、画面サイズに合わせてナビゲーションの表示を調整したり、タッチ操作に適したデザインにすることが求められます。

見やすさ、分かりやすさを追求したデザインは、ユーザーの満足度を高め、Webサイトの回遊率を向上させるだけでなく、ブランドイメージの向上にも貢献します。

効果的な導線設計は、ユーザーを目的のページへスムーズに誘導し、Webサイトのコンバージョン率を高めるために不可欠です。導線設計とは、ユーザーがWebサイト内をどのように移動するかを設計することであり、ナビゲーションはその中心的な役割を担います。

まず、ユーザーがWebサイトに訪れる目的を明確にし、その目的に沿った導線を設計します。

例えば、商品の購入を目的とするユーザーであれば、商品ページへの導線を分かりやすくし、購入手続きをスムーズに進められるようにする必要があります。

導線設計においては、CTA(Call To Action)ボタンの配置も重要です。CTAボタンは、ユーザーに特定の行動を促すためのボタンであり、「購入する」「資料請求する」「お問い合わせ」などのテキストとともに、目立つように配置します。

CTAボタンは、ユーザーの行動を促すだけでなく、Webサイトのコンバージョン率を向上させる効果も期待できます。

内部リンクも、導線設計において重要な役割を果たします。関連性の高いページへの内部リンクを適切に配置することで、ユーザーの回遊を促し、SEO効果を高めることもできます。

例えば、ある商品ページから、その商品に関連する記事や、他の商品へのリンクを配置することで、ユーザーがWebサイト内をより深く回遊する可能性を高めます。

導線設計においては、ユーザーの行動を分析し、改善を繰り返すことが重要です。アクセス解析ツールなどを活用し、ユーザーがどこで離脱しているのか、どのようなページに興味を持っているのかを把握し、導線設計を最適化していく必要があります。

効果的な導線設計は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Webサイトの成果を最大化するための重要な要素です。

近年、Webサイトへのアクセスはモバイルデバイスからのものが増えており、モバイルフレンドリーなナビゲーション設計は必須となっています。モバイルデバイスでは、画面サイズが小さく、タッチ操作が主流であるため、デスクトップ版とは異なる設計が求められます。

モバイルナビゲーションの設計で重要なのは、ユーザーが少ないタップ数で目的のページにアクセスできるようにすることです。一般的に、モバイルナビゲーションには、ハンバーガーメニュー(三本線のアイコン)や、フッターナビゲーションなどが用いられます。

ハンバーガーメニューは、画面スペースを節約しながら、多くのページへのリンクを表示できるため、効果的です。フッターナビゲーションは、主要なページへのリンクを常に表示し、ユーザーの利便性を高めます。

また、ナビゲーション要素のサイズも重要です。タッチ操作に適したサイズ(44x44px以上が推奨)を確保し、誤タップを防ぐようにします。

ナビゲーションの表示速度も、モバイルフレンドリーな設計において重要です。モバイルデバイスでは、通信速度が遅い場合があるため、ナビゲーションの表示速度を最適化する必要があります。具体的には、画像やJavaScriptなどのファイルサイズを最適化し、ページの読み込み速度を向上させます。

レスポンシブデザインを採用し、画面サイズに合わせてナビゲーションの表示を調整することも重要です。画面サイズに応じて、ナビゲーションの表示方法を切り替えたり、要素の配置を調整することで、ユーザーは快適にWebサイトを利用できます。

モバイルフレンドリーなナビゲーション設計は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Webサイトの成果を最大化するために不可欠です。

SEOに強いナビゲーションを設計する上で、まず重要なのはキーワード選定です。

Webサイトのテーマやターゲットユーザーが検索する可能性のあるキーワードを調査し、ナビゲーションに適切なキーワードを盛り込みます。

具体的には、主要なカテゴリーやコンテンツのキーワードをナビゲーションのメニュー名に含めることで、検索エンジンがWebサイトのテーマを理解しやすくなります。

内部リンク戦略も重要です。関連性の高いページ同士を内部リンクでつなぐことで、クローラーがWebサイト内を巡回しやすくなり、SEO効果を高めることができます。

ナビゲーションは、Webサイト全体の内部リンク構造を形成する上で重要な役割を果たします。例えば、各カテゴリーページから、そのカテゴリーに関連する詳細ページへのリンクを設置することで、ユーザーとクローラーの両方を目的のページに誘導しやすくなります。

キーワード選定と内部リンク戦略を組み合わせることで、Webサイト全体のSEO効果を向上させることが可能です。

SEOに強いナビゲーションを設計するためには、Webサイトの構造を最適化することも重要です。

Webサイトの階層構造を整理し、クローラーが効率的に情報を収集できるようにします。

具体的には、主要なカテゴリーページをトップレベルに配置し、そこからサブカテゴリー、詳細ページへと階層を深くしていきます。この階層構造をナビゲーションに反映させることで、ユーザーとクローラーの両方がWebサイトの構造を理解しやすくなります。

また、URL構造も重要です。各ページのURLに、そのページの内容を表すキーワードを含めることで、検索エンジンはページのテーマをより正確に把握できます。

さらに、パンくずリストを適切に設置することも、サイト構造の最適化に貢献します。パンくずリストは、ユーザーがWebサイト内の現在位置を把握しやすくするだけでなく、クローラーがWebサイトの構造を理解する上でも役立ちます。

サイト構造を最適化することで、SEO効果を高め、検索順位の上昇につなげることが期待できます。

構造化データマークアップは、検索エンジンがWebサイトの情報をより正確に理解できるようにするための技術です。

ナビゲーションに構造化データマークアップを適用することで、検索結果にリッチスニペットを表示させることができ、ユーザーの目に留まりやすくなります。

具体的には、ナビゲーションメニューの各リンクに、そのページの情報を表す構造化データ(schema.orgなど)をマークアップします。例えば、カテゴリーページであれば「Category」、詳細ページであれば「Article」といった形式でマークアップします。

これにより、検索エンジンは、各ページのコンテンツ内容をより詳細に把握し、検索結果に表示する情報を最適化できます。構造化データマークアップは、SEO効果を高めるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスの向上にも貢献します。

検索結果に表示される情報が充実することで、ユーザーはWebサイトの内容を事前に把握しやすくなり、より多くのクリックを獲得できる可能性があります。構造化データマークアップを適切に活用することで、WebサイトのSEO効果を最大限に引き出すことができます。

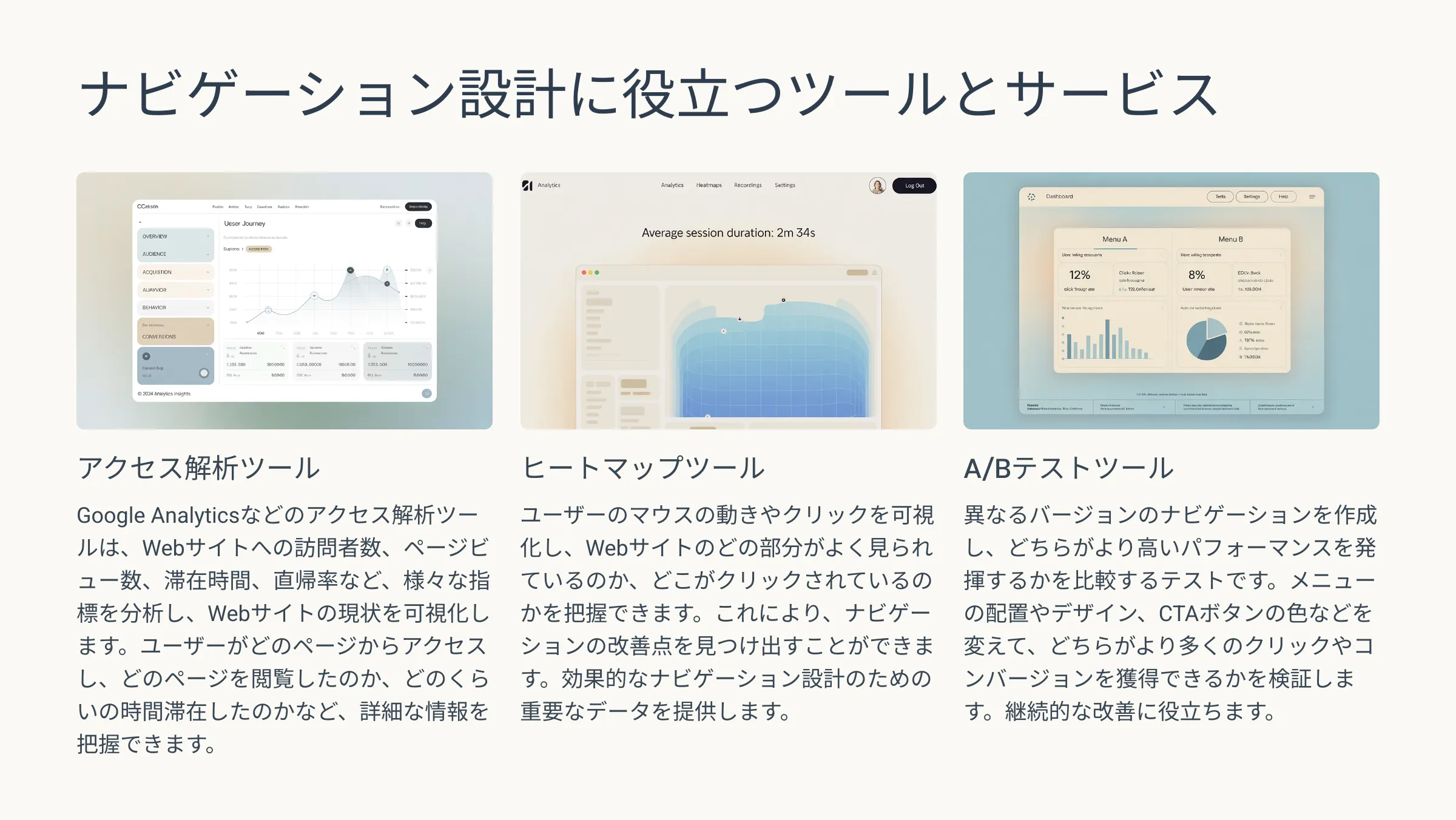

Webサイトのアクセス状況を把握するために、アクセス解析ツールは不可欠です。

これらのツールは、Webサイトへの訪問者数、ページビュー数、滞在時間、直帰率など、様々な指標を分析し、Webサイトの現状を可視化します。

Google Analyticsは、最も広く利用されているアクセス解析ツールの一つです。無料で利用でき、Webサイトのトラフィックデータやユーザーの行動に関する詳細なレポートを提供します。ユーザーがどのページからアクセスし、どのページを閲覧したのか、どのくらいの時間滞在したのかなど、詳細な情報を把握できます。

また、ヒートマップツールも効果的です。ユーザーのマウスの動きやクリックを可視化し、Webサイトのどの部分がよく見られているのか、どこがクリックされているのかを把握できます。これにより、ナビゲーションの改善点を見つけ出すことができます。

ユーザービリティテストツールは、Webサイトの使いやすさを評価するために使用されます。これらのツールは、実際のユーザーにWebサイトを操作してもらい、その行動や意見を収集することで、Webサイトの改善点を見つけ出すことができます。

ユーザービリティテストには、様々な方法があります。

リモートテストは、オンラインでユーザーにテストを実施する方法で、場所を選ばずに多くのユーザーからフィードバックを得ることができます。

対面テストは、実際にユーザーにWebサイトを操作してもらい、観察しながらフィードバックを得る方法で、より詳細な情報を収集できます。

これらのツールを利用することで、Webサイトのナビゲーションがユーザーにとって使いやすいものであるかを客観的に評価し、改善することができます。

また、A/Bテストツールも有効です。これは、異なるバージョンのナビゲーションを作成し、どちらがより高いパフォーマンスを発揮するかを比較するテストです。例えば、メニューの配置やデザイン、CTAボタンの色などを変えて、どちらがより多くのクリックやコンバージョンを獲得できるかを検証します。

A/Bテストを繰り返すことで、ナビゲーションを継続的に改善し、Webサイトの成果を最大化することができます。

ナビゲーションはユーザーの動線設計に直結しますが、それを支えるのがUI/UXの考え方です。

「使いやすい」「わかりやすい」「迷わない」そんなサイトを作るためには、ページ全体の体験設計が不可欠です。

UI/UXの視点からナビゲーションを見直したい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

ホームページ制作におけるナビゲーションの重要性、種類、設計のポイント、そしてSEO対策について解説してきました。効果的なナビゲーションを実装することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Webサイトの回遊率を高め、最終的にはWebサイトの成果を最大化することができます。

ナビゲーションは、Webサイトの顔とも言える重要な要素です。今回ご紹介した情報を参考に、あなたのWebサイトに最適なナビゲーションを設計し、更なるビジネスの成長に繋げてください。

ナビゲーション設計は、訪問者の行動を左右する非常に重要な要素です。

使いやすさだけでなく、SEO効果も意識した構成にすることで、Webサイトの成果を最大化できます。

札幌で「成果の出るホームページ制作」を検討中の方は、ぜひARDEMにご相談ください。

設計から運用まで一貫してサポートいたします。

▶ ARDEMへのお問い合わせはこちら:札幌のホームページ制作・web制作・SEO・MEOなら北海道札幌市の株式会社ARDEM | お問い合わせ

関連記事

ARDEM広報担当

Harada Asuka

Author Profile

「誰かの『伝えたい』を、ちゃんと届く形にしたい」そんな思いから、2024年に中途入社。

これまで複数のブランディング案件に従事し、サービス認知度の向上や採用応募数の倍増など、成果に結びつくコミュニケーション設計を実践。

UX・SEO・CV導線を意識したコンテンツ制作を得意とし、見た人に伝わるだけでなく、行動につながる設計を重視。

情報の届け方ひとつでビジネスが大きく変わる面白さに惹かれ、現在は自社サービス運用・サービスブランディング・採用ブランディングを担当している。

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。