Blog

Get

Report!

Blog

BLOG

目次

Web集客に取り組むうえで、「ビッグキーワード」という言葉を耳にしたことはありませんか?

検索ボリュームが多く、多くのユーザーの関心を集めるこのキーワードは、上位表示されれば大きな流入を見込める反面、競合も多く、狙い方を間違えるとコストや時間を無駄にしてしまうリスクもあります。

本記事では、ビッグキーワードの基本的な定義から、スモールキーワードとの違い、戦略的な活用方法までを徹底的に解説します。

「本当にビッグキーワードを狙うべきか?」「どうやって成果につなげるべきか?」といった疑問を解消し、効果的なSEO戦略を立てるためのヒントをお届けします。

ビッグキーワードでの上位表示を目指すには、戦略設計からコンテンツ設計、内部SEOまで一貫した取り組みが欠かせません。

ARDEMでは、ビッグキーワードを軸としたSEO戦略の立案から運用まで、経験豊富なプロが伴走します。

まずは無料相談で、貴社サイトの現状と可能性を一緒に確認しませんか?

▶ SEO無料相談はこちら

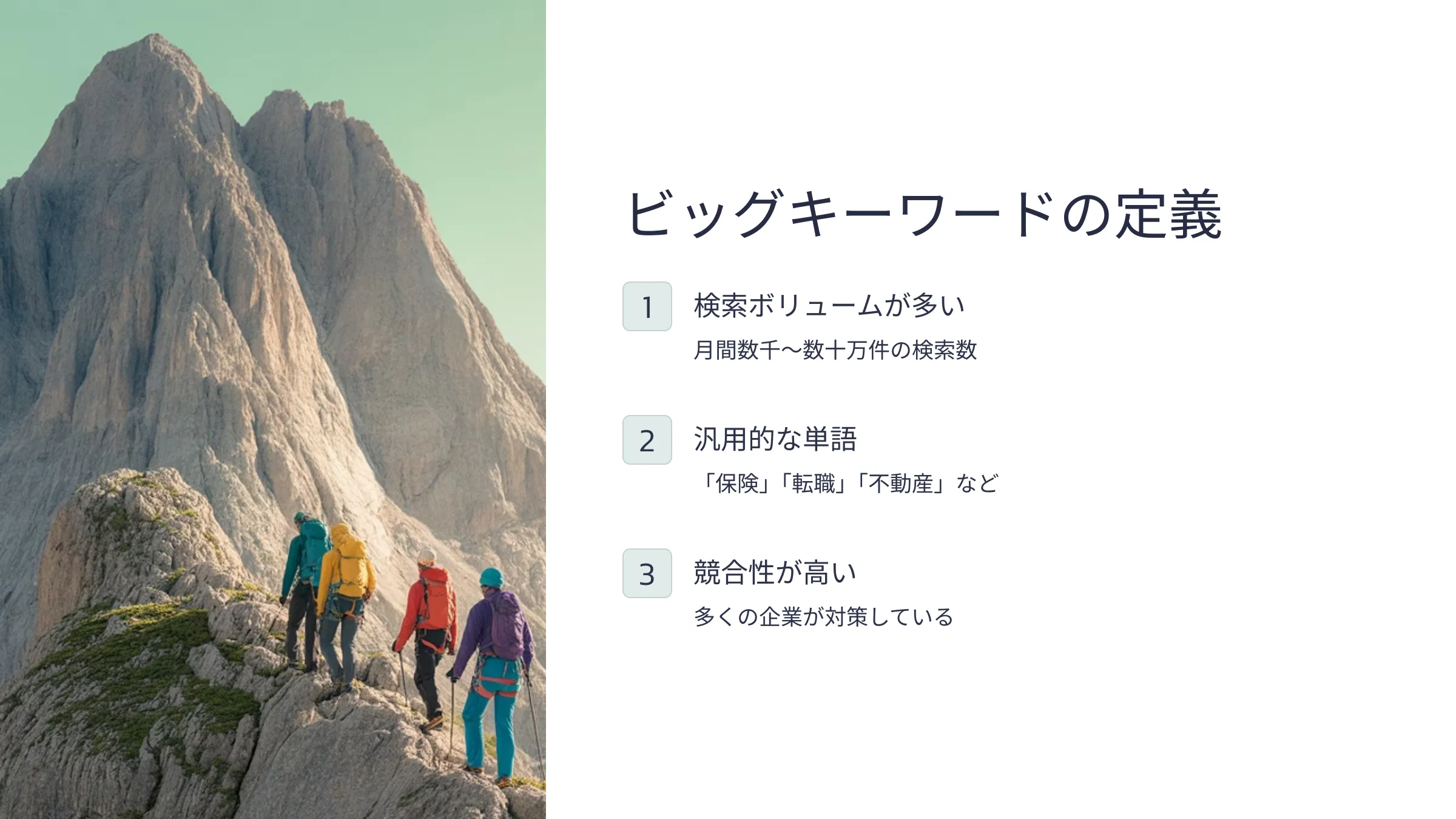

ビッグキーワードとは、検索エンジンにおいて月間検索ボリュームが多く、多数のユーザーが使用する一般的で汎用的なキーワードを指します。例えば「保険」「転職」「不動産」「ダイエット」などが典型です。これらのキーワードは単語の意味が広く、検索意図が多様であることから、非常に多くの企業やメディアが対策しており、SEO上の競合性が非常に高いのが特徴です。

また、ビッグキーワードは基本的に単語一語や短いフレーズで構成されることが多く、検索ユーザーの目的が明確に特定しづらいという課題もあります。そのため、上位表示されたとしても、コンバージョン率(購入や問い合わせなどの成果)につながりにくい場合もあります。

それでも、ビッグキーワードで上位を獲得すれば、大量のアクセスを獲得できる可能性があり、ブランド認知やドメインパワーの強化にも寄与するため、SEO戦略において重要な位置づけとなっています。

ビッグキーワードと対比される存在が「スモールキーワード」です。スモールキーワードとは、検索ボリュームが少ないものの、検索意図が明確で具体性のあるキーワードを指します。たとえば、「札幌 転職 女性 正社員」や「糖質制限 ダイエット 夕食レシピ」などが該当します。

スモールキーワードは検索ユーザーのニーズがはっきりしているため、ページ内容とマッチすれば高い確率でコンバージョンに結びつきます。SEO初心者や中小企業がまず狙うべきキーワードとしても知られており、比較的早く成果が出やすいというメリットがあります。

一方で、ビッグキーワードは成果が出るまでに時間がかかり、コンテンツの量や質、被リンク施策など、サイト全体の強化が求められます。スモールキーワードで集客の土台を築いたうえで、ビッグキーワードへと戦略的に拡張していくアプローチが一般的です。

つまり、SEOにおけるビッグキーワードとスモールキーワードは、目的と段階に応じて使い分けるべきものであり、競争の激しいフィールドで成果を出すためには、それぞれの特性を理解し、適切に組み合わせて運用することが求められます。

ビッグキーワード最大の魅力は、検索ボリュームの大きさにあります。数千〜数十万件もの月間検索数が見込めるため、仮に検索結果の1ページ目に表示されれば、それだけで膨大なアクセスを獲得できる可能性があります。アクセス数の多さは、企業やサービスの認知度向上にも直結し、オウンドメディアやブランドサイトの存在感を高める有効な手段となります。

特に、ビッグキーワードで安定的に上位表示されているサイトは、Googleからの評価も高まる傾向にあり、他の関連キーワードにおいても検索順位を押し上げる“ドメインパワー”の強化にもつながります。これは中長期的なSEO戦略において大きな資産になるため、多くの企業がビッグキーワードへの挑戦を続けているのです。

しかしその一方で、ビッグキーワードはSEO対策を行う競合が非常に多いため、上位表示の難易度が高いというデメリットも存在します。特に検索結果の上位には、大手企業や情報ポータル、自治体・官公庁サイト、長年運営されてきた専門メディアなどが並ぶケースが多く、新規参入の企業や個人サイトが割って入る余地は非常に限られています。

加えて、ビッグキーワード単体では検索意図が曖昧な場合が多く、ユーザーのニーズに合致するページを作るのが難しいこともあります。例えば「転職」というキーワードで検索する人の中には、「転職サイトを探している人」「転職体験談を読みたい人」「転職市場の動向を調べたい人」など、目的がバラバラです。そのため、どれだけ上位に表示されても、クリックされなかったり、直帰されてしまったりする可能性もあるのです。

ビッグキーワードはアクセス数を増やすことには適していますが、必ずしも「売上」や「問い合わせ」などのコンバージョンに直結するとは限りません。むしろ、検索意図が広すぎるがゆえに、コンバージョン率はスモールキーワードやロングテールキーワードに比べて低くなる傾向があります。

たとえば「保険」というキーワードで検索してきたユーザーに対して、特定の保険商品をすぐに案内しても、それが求めていた情報と合致しなければ離脱されてしまうでしょう。一方で、「30代 女性 保険 見直し」といった具体的なキーワードの方が、明確なニーズを持つユーザーをターゲットにできるため、コンバージョンに結びつきやすくなります。

つまり、ビッグキーワードは「多くの人に見てもらう」には向いていますが、「確実に行動につなげたい」場合には不向きなこともあるのです。SEO施策においては、ビッグキーワードによる集客と、スモールキーワードによるコンバージョン獲得をバランスよく組み合わせることが求められます。

ビッグキーワードは、その検索ボリュームの大きさから「多くの人の目に触れる」ことが最大の強みです。したがって、商品やサービスの直接的な販売ではなく、まずは自社の認知度を高めたい、ブランドを広く浸透させたいというフェーズにある企業にとって非常に有効です。

たとえば新規事業の立ち上げ期や、新ブランドのローンチ直後には、短期的なコンバージョンよりも、まず「どれだけの人に知ってもらえるか」が重要になります。そうしたタイミングでは、「○○とは」「○○業界」「○○市場」など、業界全体に関わるビッグキーワードで露出を図ることで、広範なユーザー層への認知促進が可能となります。

さらに、検索エンジンで上位表示されることで、企業やブランドが「信頼されている存在」としての印象を与えることもできます。ユーザーにとって、検索結果の上位に表示されている企業は「信頼できそう」「業界の中心にいる」と感じられやすく、これもブランディングの一環として大きな効果をもたらします。

ビッグキーワードは上位表示までに時間がかかるのが一般的です。そのため、すぐに結果を求める短期的な施策ではなく、1〜2年単位で計画的に取り組む中長期のSEO戦略において、ビッグキーワードは非常に有効です。

たとえば、コーポレートサイトや大規模なオウンドメディアを立ち上げる際、最初の段階ではスモールキーワードやロングテールキーワードによって実績を積み、徐々にビッグキーワードを狙うという段階的なアプローチが推奨されます。このとき、ビッグキーワードを中心にコンテンツ設計やサイト構造を整備しておくことで、後々のSEO強化がスムーズになります。

また、ロングスパンでのSEOは、Googleからのサイト評価を着実に積み上げることにもつながります。新規参入時には難しかったビッグキーワードでの上位表示も、コンテンツの質・量を継続的に強化することで現実的な目標となり得るのです。

特に、自社の専門性が高く、情報発信に説得力がある分野であれば、時間をかけてビッグキーワードを攻略することが、他社との差別化やドメインパワーの強化にもつながっていきます。ロングスパンでのSEOにコミットできる体制や予算がある企業にとっては、ビッグキーワードは戦略的に取り組むべき価値の高いターゲットとなるでしょう。

ビッグキーワードで上位表示を狙うには、単なるキーワードの出現回数や文字数の多さでは不十分です。重要なのは、「そのキーワードで検索する人が本当に求めている情報は何か?」という検索意図(インテント)を正確に読み解くことです。

たとえば「ホームページ制作」というビッグキーワードであれば、ユーザーの検索意図は「費用相場を知りたい」「おすすめの制作会社を探したい」「自作と外注どちらがいいか知りたい」など多岐に渡ります。これらをすべて把握した上で、それぞれの意図に応える情報を的確に盛り込むことが求められます。

そのためには、検索結果の上位サイトを分析し、共通するコンテンツ構成や表現を参考にしながら、自社独自の視点を加えて設計する必要があります。「ユーザーが求める情報を、過不足なく・分かりやすく・信頼できる形で届ける」ことが、ビッグキーワード攻略の第一歩となるのです。

ビッグキーワードでのSEO対策では、1ページだけで完結させるのではなく、関連トピックを網羅したコンテンツ群を構築することが重要です。これは「トピッククラスターモデル」とも呼ばれる考え方で、1つの中心記事(ピラーページ)と、それを補完する複数の関連記事(クラスター記事)を内部リンクでつなげ、テーマの専門性と深さをGoogleに伝える構造です。

このようにテーマ全体を包括的に取り扱うことで、検索エンジンから「このサイトはこの分野における権威性がある」と評価されやすくなります。さらに、内部リンクによりユーザーの回遊率が高まり、滞在時間の向上や直帰率の低下といった行動指標も改善されます。

たとえば「SEO対策」というビッグキーワードを狙うなら、「内部対策」「外部対策」「キーワード選定」「コンテンツ制作」など個別のテーマでページを作成し、それらを軸ページに集約することで、検索エンジンにもユーザーにも評価される構造を実現できます。

ビッグキーワードは非常に競争が激しいため、いきなり単独での上位表示を狙うのは現実的ではありません。そこで重要なのが、ビッグキーワードと関連性の高い「サブキーワード」を活用し、段階的にコンテンツを多層化していく戦略です。

具体的には、ビッグキーワードを含む検索語句(例:「ホームページ制作 相場」「ホームページ制作 札幌」「ホームページ制作 WordPress」など)をコンテンツに取り入れ、それぞれのテーマで個別ページを作成していきます。それぞれのページが集客や評価を積み重ねることで、やがてビッグキーワードでの評価も押し上げられていきます。

また、サブキーワードはユーザーの検索意図が明確になっているケースが多いため、コンバージョンにもつながりやすく、ビッグキーワード単体よりも成果が出やすいのが特徴です。

このように、ビッグキーワードを中心に据えながらも、その周辺を丁寧に構築していく「面のSEO」こそが、長期的に成果を出すための王道です。闇雲に文字数を増やすのではなく、意味のあるキーワードを選び、構造的に設計されたサイト全体で勝負する必要があります。

ビッグキーワードだけに注力すると、検索上位を獲得するまでに時間がかかり、集客やコンバージョンといった成果につながりにくいという課題があります。そこで有効なのが、ミドルキーワードやスモールキーワードと組み合わせた「ハイブリッド戦略」です。

ミドルキーワードは月間検索数が数百~数千件、スモールキーワードはさらにニッチな数十~数百件程度の検索ボリュームが一般的です。これらは競合が少なく、検索意図が明確な場合が多いため、比較的短期間で上位表示を狙いやすい特徴があります。

たとえば、「ホームページ制作」というビッグキーワードを中心に据えつつ、「ホームページ制作 札幌」「ホームページ制作 飲食店」「ホームページ制作 費用 相場」など、具体性のあるミドル・スモールキーワードを用いた記事を展開することで、ニーズの高い見込み客をピンポイントで集めることができます。

これにより、全体としての集客力を底上げしつつ、ビッグキーワードへの評価も高めていくという、短期・中長期双方に強いSEO施策が実現できます。

SEOは短期的な成果と中長期的なブランド構築の両輪で考える必要があります。この観点で見ると、ミドル・スモールキーワードとビッグキーワードは、それぞれ異なる役割を担います。

まず、ミドル・スモールキーワードは「短期成果担当」として機能します。具体的なニーズに応える内容であれば、検索順位が上がるのも比較的早く、問い合わせや資料請求、商品の購入といったアクションにつながる確率も高くなります。

一方で、ビッグキーワードは「中長期の資産構築担当」です。検索上位を狙うには多くの時間と労力を要しますが、上位に定着すれば、圧倒的な流入数と認知効果を得られるのが最大の魅力です。企業としての信頼性や業界内での権威性を高めるうえでも、ビッグキーワードでの上位表示は強力な武器になります。

このように、SEO施策を段階的に計画する際には、ミドル・スモールキーワードで短期の成果を獲得しつつ、その実績や評価をもとにビッグキーワードの上位化を図るという、役割分担に基づいた戦略設計が不可欠です。リソースの配分や優先順位を明確にしながら、段階的に強固なSEO基盤を構築していくことが求められます。

ビッグキーワードでの上位表示を目指すには、綿密なキーワード調査と運用後の継続的な分析が欠かせません。感覚や勘に頼るのではなく、確かなデータに基づいて戦略を立て、検証し、改善していくことが成功の鍵です。そのために役立つツールや分析手法について解説します。

ビッグキーワードの選定では、まず「狙う価値があるかどうか」を見極める必要があります。その判断に役立つのが、以下のような調査ツールです。

これらのツールを活用することで、ただ検索数が多いだけでなく「勝ち筋のある」ビッグキーワードを見つけやすくなります。あくまで狙うべきは、企業の目的と合致し、現実的に戦えるキーワードです。

ビッグキーワードを軸にしたSEO施策を実行したあとは、効果検証と改善が欠かせません。そのために活用したいのが、Googleの無料ツール「Googleサーチコンソール(GSC)」と「Googleアナリティクス4(GA4)」です。

Googleサーチコンソールでは、以下のようなデータを確認できます。

これにより、狙ったキーワードに対してコンテンツがどの程度表示・クリックされているのかを定量的に把握できます。掲載順位が安定しない場合は、タイトルや見出し、内部リンクの見直しといった改善アクションを講じることが可能です。

一方、GA4では以下のようなデータ分析が行えます。

単にアクセス数だけを見るのではなく、「ビッグキーワードからの流入が成果にどう結びついているか」を多面的に検証することで、費用対効果の高いSEO戦略へと改善を重ねられます。

これらのツールを連携・活用することで、PDCAを回しながらビッグキーワード戦略を継続的に最適化していく体制が整います。定期的なデータチェックと修正の積み重ねが、ビッグキーワードでの上位表示という大きな目標への最短ルートとなるでしょう。

SEOで確実に成果を上げたいなら、競合の少ないスモールキーワードをどう活用するかが重要な鍵となります。ニッチな需要を着実に取り込むための具体的な戦略について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

SEOの基礎から最新トレンドまでを網羅的に解説した完全ガイド。これからSEOを始めたい方、改めて全体像を整理したい方にぴったりの記事です。ビッグキーワードとの連携も視野に入れた戦略構築に役立ちます。

コンテンツマーケティングで成果を上げるには、戦略的なSEOコンテンツの運用が不可欠です。この記事では、キーワード選定から記事作成、効果測定までの手順をステップごとに詳しく紹介。ミドル・スモールキーワードとの併用にも最適な知識が得られます。

ビッグキーワードは、ただ単に検索ボリュームが大きいというだけでなく、多くの競合がひしめく激戦区です。そのため、短絡的に狙うのではなく、どのようなポジションで勝負するのか、どのタイミングで仕掛けるのかといった「戦略性」が求められます。単一記事で一気に上位を狙うのではなく、ミドル・スモールキーワードを組み合わせたコンテンツ群の構築や、継続的な分析と改善による地道な取り組みが不可欠です。

また、検索意図の解像度を高め、ユーザーにとって本当に有益な情報を提供することが、Googleから評価される近道になります。上位表示に至るまでには時間がかかるものの、いったんポジションを取れれば、長期的かつ安定した集客が見込めるのがビッグキーワードの魅力です。

ビッグキーワードを活用するかどうかは、企業やメディアの目的、リソース、フェーズによって変わります。認知拡大やブランディングを目的とする場合は、長期的に育てる覚悟でチャレンジする価値があります。一方、リード獲得や短期的な成果を重視する場合は、ミドル・スモールキーワードとのハイブリッド戦略のほうが効率的です。

また、ビッグキーワードに取り組むには、SEOの知識と継続的な運用体制が求められるため、社内に十分な体制がない場合は、外部パートナーの支援を受けることも一つの選択肢です。

ビッグキーワードは、扱い方次第でリスクにも資産にもなります。自社の目的やフェーズに合わせて柔軟に戦略を立て、無理なく、着実に成果につながるSEO活動を目指しましょう。

「ビッグキーワードを狙っているが成果につながらない」「何から手を付ければいいかわからない」と課題を感じているなら、戦略の見直しが必要かもしれません。

ARDEMなら、キーワードの設計段階からサイト構造・コンテンツ制作・運用まで、ワンストップで対応可能です。

▶ 今のSEO戦略が最適か診断する

関連記事

ARDEM広報担当

Harada Asuka

Author Profile

「誰かの『伝えたい』を、ちゃんと届く形にしたい」そんな思いから、2024年に中途入社。

これまで複数のブランディング案件に従事し、サービス認知度の向上や採用応募数の倍増など、成果に結びつくコミュニケーション設計を実践。

UX・SEO・CV導線を意識したコンテンツ制作を得意とし、見た人に伝わるだけでなく、行動につながる設計を重視。

情報の届け方ひとつでビジネスが大きく変わる面白さに惹かれ、現在は自社サービス運用・サービスブランディング・採用ブランディングを担当している。

株式会社ARDEM

Company Profile

北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。

SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。

「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。